行事報告event report

令和6年度

◎終業式・離任式3月24日(月)に、令和6年度3学期終業式を行いました。

下村校長は式辞の中で、一年間を振り返り、「成長できた」と言えることはあるかを問いかけました。そして「自律」について考えたいとして、考査前日課についての生徒会の取組を例に挙げながら、「自身の立てた規範に従って行動する」には、「考えて」「受け身ではなく能動的に行動する」ことが大切であり、今回の取組はこの「自律」の力を付けることに大いに関わるものであったことを話しました。これからの時代は、言われたことをそのままやっていくだけでは立ちゆかず、考えて人間にしかできないことをやっていく必要があること、それには「自律」の力が要り、それは探究学習でも培われるものであることを語り、「自律」した学習者として春休みを有意義に過ごしてほしいと結びました。

また終業式に先立って、3学期に活躍した生徒の表彰式を行い、終業式の後には、令和6年度末の人事により異動となった先生方の離任式を実施しました。異動される先生は次の方々です。

有本理香先生(芸術科美術)【ご退職】・佐竹宏洋先生(地歴公民科)【海南高校美里分校へ】・脇田一徳先生(情報科)【伊都中央高校通信制へ】・山本妙先生(英語科)【神島高校へ】・前野孝光先生(国語科)【田辺高校へ】・田間稜人先生(数学科)【新翔高校へ】

先生方の今後のご健勝とご活躍を祈っています。

|

|

◎吹奏楽部定期演奏会

3月23日(日)13時30分より、丹鶴ホールにて本校吹奏楽部の第44回定期演奏会を開催しました。地域・保護者の皆さまをはじめ、大勢の方々に来場いただき、思いの詰まった音色を届けることができました。

|

|

|

◎クラスマッチ

3月19日(水)に、1・2年生でクラスマッチを行いました。晴天でしたが強風のため、途中からは全て体育館に場所を移して、ドッジボールとバレーボールの熱戦が繰り広げられました。応援にも力が入り、体育館は大変な熱気に包まれました。男子ドッジボールは1年1組、女子ドッジボールは2年2組、男子バレーボールは2年2組、女子バレーボールは 2年5組がそれぞれ優勝し、2年2組が総合優勝となりました。クラスの絆がさらに深まった1日となりました。

|

|

|

|

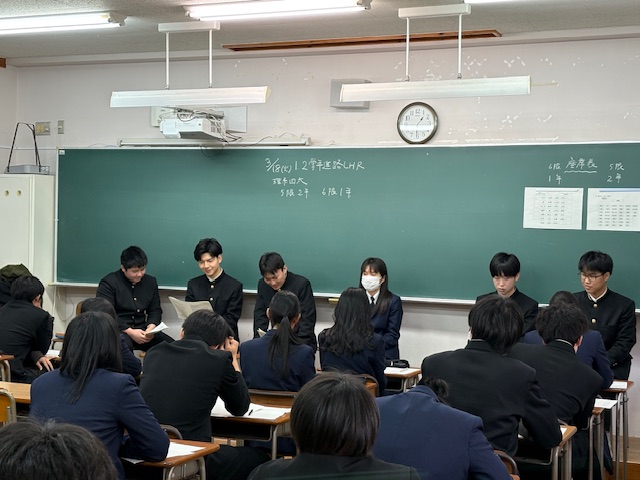

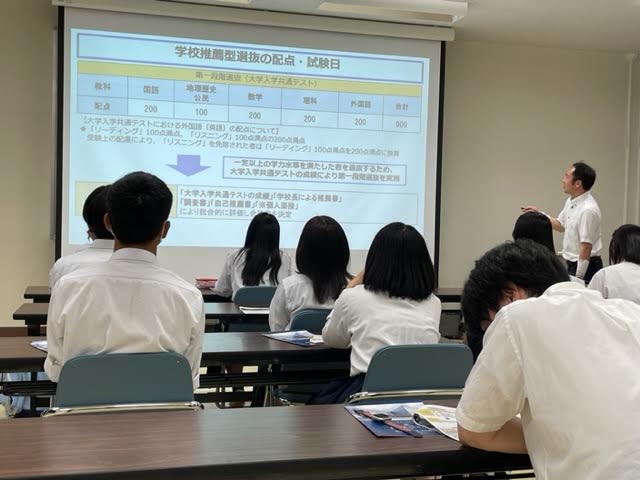

◎進路LHR

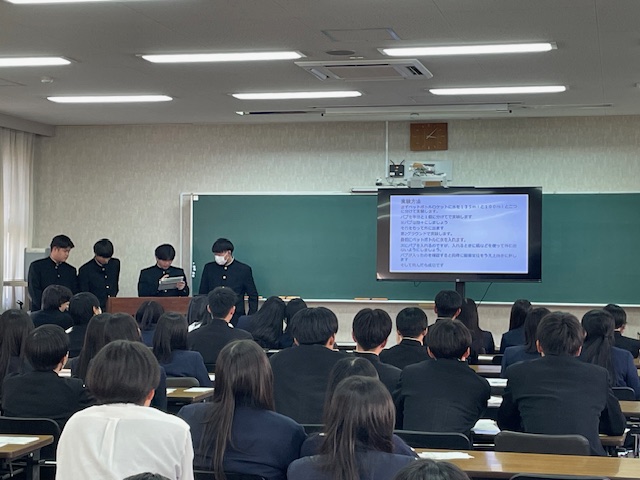

3月18日(木)5限には2年生を対象に、6限には1年生を対象に進路LHRを実施しました。進路希望別に「就職・公務員」「専門学校」「医療系」「私大文系(推薦入試)」「私大文系(一般入試)」「国公立大文系」「国公立大理系・私大理系」の7つの分科会にわかれ、それぞれの進路に関する説明を受けるとともに、この春の卒業生から進路実現に向けての体験談を聞きました。身近な先輩のリアルな体験談と思いのこもったメッセージは、1・2年生にとって大いに参考になったことと思います。

|

|

|

|

◎新高国際交流DAY プログラム2

3月18日(火)に、「第1回新高国際交流DAY」のプログラム2を、「外国人からグローバルスタンダードにふれる」をテーマに開催しました。8名の生徒たちが、近隣でALTを務める方や新宮市観光協会で活動されている方たちと、自己紹介やフリートークを通じて交流を深めました。新たな気づきを多く得る機会となりました。

|

|

|

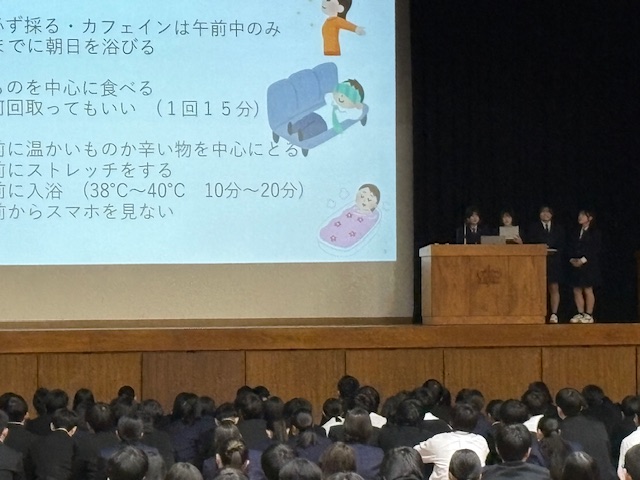

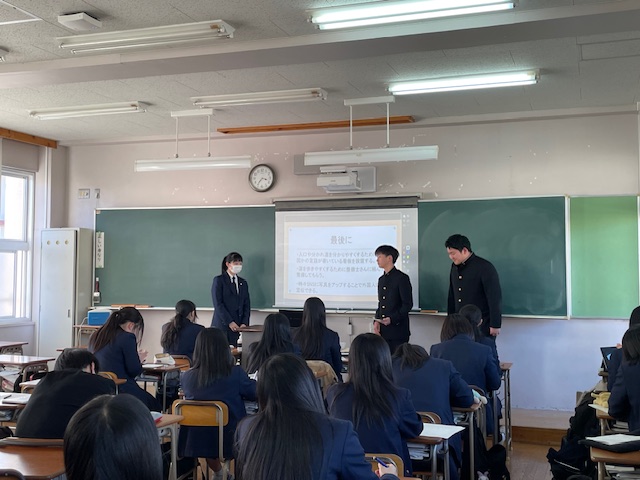

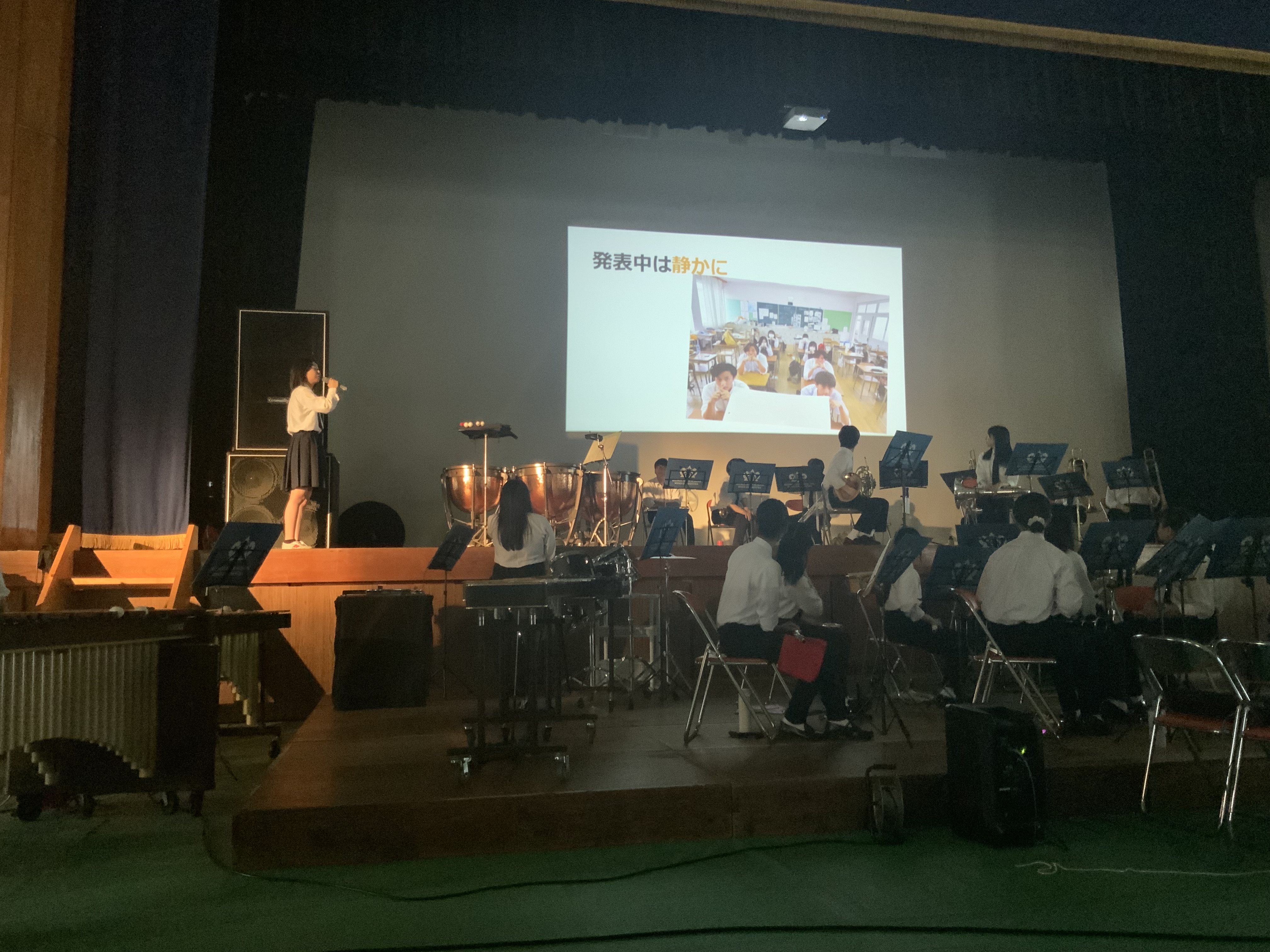

◎探究成果発表会Ⅱ

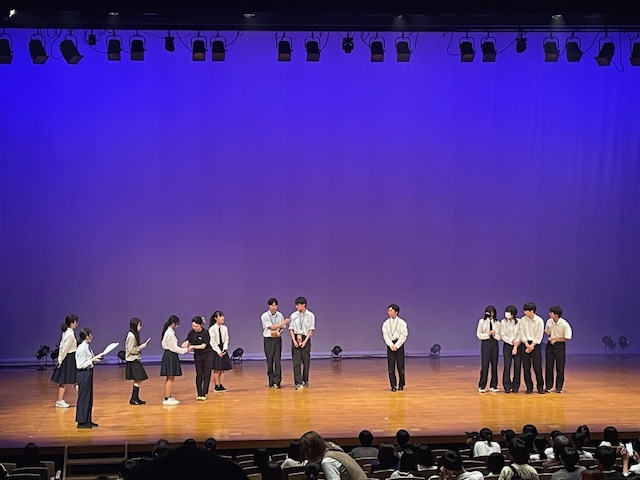

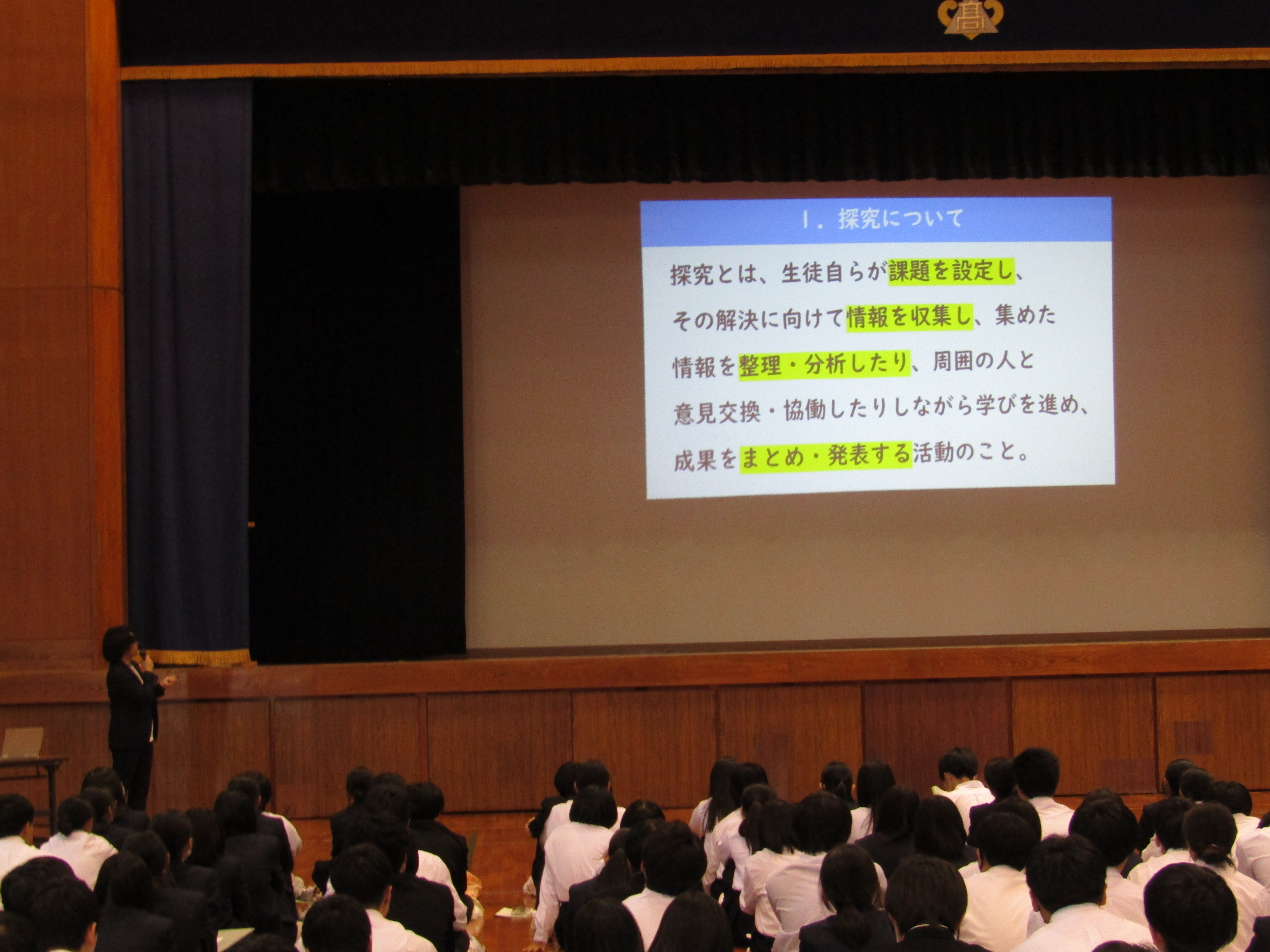

3月13日(木)5~7限目に体育館で探究成果発表会Ⅱを行いました。2年生の10ユニットから選抜された代表の10グループがステージで発表し、探究の成果発表に加えて、探究活動で苦労したことや改善点なども1・2年生に伝えました。発表後には、質疑応答も行われ、「睡眠の質を上げるために」の発表では、活発なやり取りがなされました。「新時代に対応した高等学校改革推進事業(普通科改革支援事業)」の運営指導委員の先生方からご講評もいただき、疑問を問いに成長させるにはどうすればよいかや、探究は情報の紹介ではなく正解の定まらない問いを追究し続けることである等、今後につながるご指摘やご助言、ご指導をいただくことができました。

|

|

|

◎ユネスコ感想文で表彰

3月12日(水)、新宮ユネスコ協会の講演についての感想文の優秀作品表彰式が本校応接室で行われ、1年生6名が中谷剛会長より表彰を受けました。中谷会長は、新宮ユネスコ協会の活動を説明し、世界で紛争が絶えない中、ユネスコ憲章にある「心の中に平和のとりでを築く」ことの大切さを思い知らされると話し、各作品の講評を述べられました。受賞者は1年生の久保沙月さん、堺芙瑠羽さん、栗林花さん、中村安祐美さん、南穂乃花さん、平見雪月さんです。

|

|

|

◎第1回新高国際交流DAY

3月6日(木)16時5分から、第1回新高国際交流DAYのプログラム「アニメ・漫画サミットin新高」が行われ、1・2年生11名が「きのくに学びの教室」に通う外国人7名の方の前で、好きなアニメや漫画の作品を英語で紹介しました。このプログラムは、より身近な人々との交流を通じ、グローバル化に対応できる力を付けていくことを狙いとしています。最初は緊張していた生徒たちも、やり取りが進む中で交流が深まり、和気あいあいと笑顔で語り合う姿が印象的でした。

|

|

|

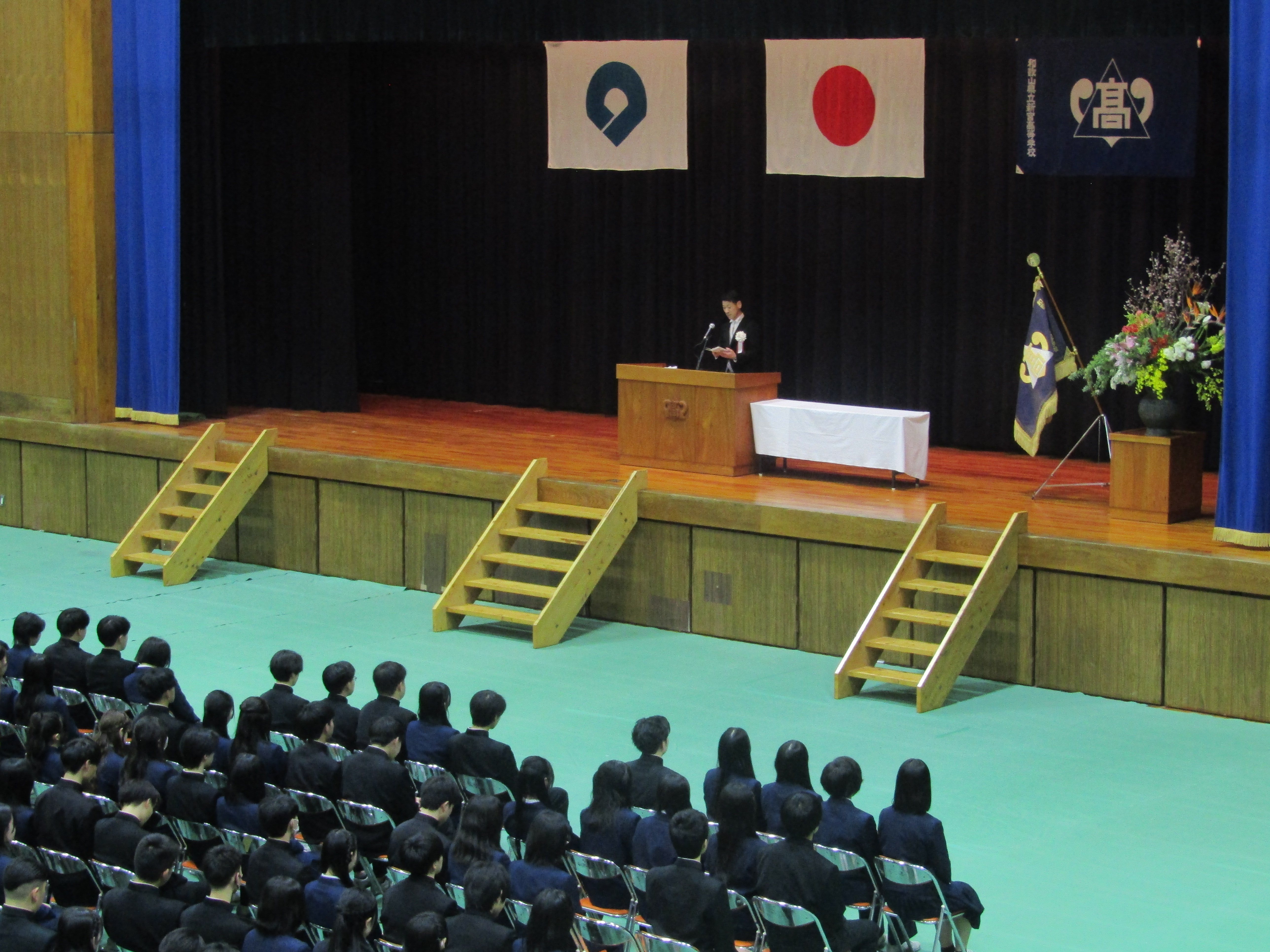

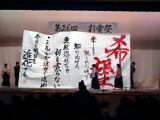

◎卒業証書授与式

3月3日(月)9時より本校体育館にて、第77回卒業証書授与式を挙行しました。多くの来賓・保護者の皆様をお迎えし、全校生徒が一堂に会して、厳粛な中にも心温まる時間を共にしました。

下村校長は式辞の中で、部活動や日々の挨拶、行事での協調や授業での取組に、人に対しての敬意や尊敬の心、目の前のことに真剣に向き合うひたむきさなどを感じ、心が揺さぶられたことを伝えました。そして、上杉鷹山の「なせば成る」を引きながら、何かを成し遂げるためには、まず行動し、諦めずに努力することが重要であると語り、皆さんにはどんな困難も乗り越える力があると励ますとともに、新宮の地や新宮高校で過ごせたことを誇りに豊かな人生を歩んでほしいと結びました。

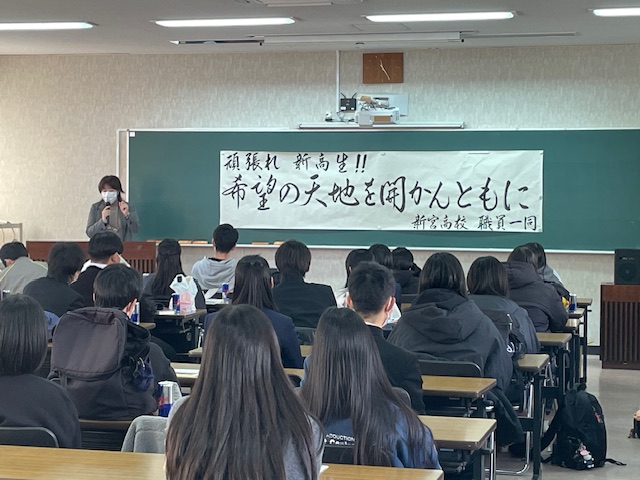

在校生代表送辞は生徒会長の山口遼太さんが行い、新型コロナウイルスの影響を受ける中、まるで地図なき道を進むかのように、自ら作り上げる力を見せてくれた卒業生に尊敬と感謝の思いを伝え、「希望の天地を開かんともに」と卒業生の活躍を祈りました。卒業生代表の答辞は大代幸さんが行いました。 答辞では、入学当初は新型コロナウイルスの影響で思うような高校生活を送れないのではないかと不安があったが、仲間と出会って打ち解け、多くの経験ができたことなど、たくさんの思い出を語りました。また自身を支えた「努力は必ず報われる」という言葉の「報われる」とは、成功することに限らず、自分の力を最大限尽くすことで「悔いのない人生を歩めること」だと話しました。そして、在校生や教職員、保護者への感謝を伝えつつ、卒業生の仲間に「皆さんと過ごした一瞬一秒が私の一生の宝物です。本当にありがとう。」と伝えました。

卒業生195名の今後のますますの活躍を願っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

◎デートDV防止講演

2月19日(水)7限に1・2年生を対象にデートDV防止講演を実施しました。串本人権擁護委員の知野光洋氏、新宮人権擁護委員の柿本正道氏他7名の委員の方々がお越しくださり、「あなたは大丈夫?考えよう!デートDV」の映像を見ながら、デートDVについて考える機会を持つことができました。デートDVをする人にも、される人にもならないために学習を深めました。

|

|

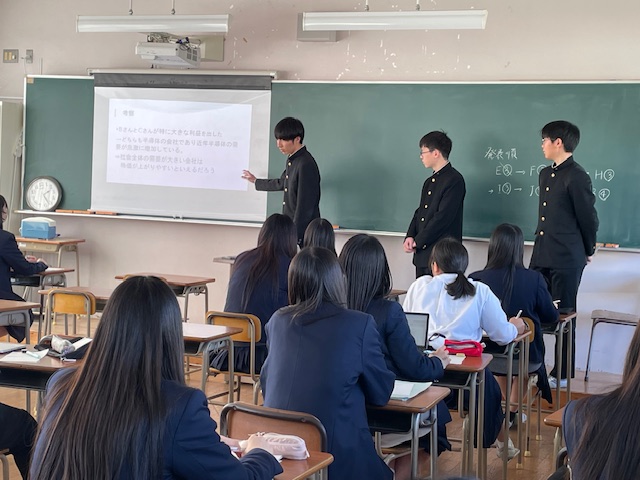

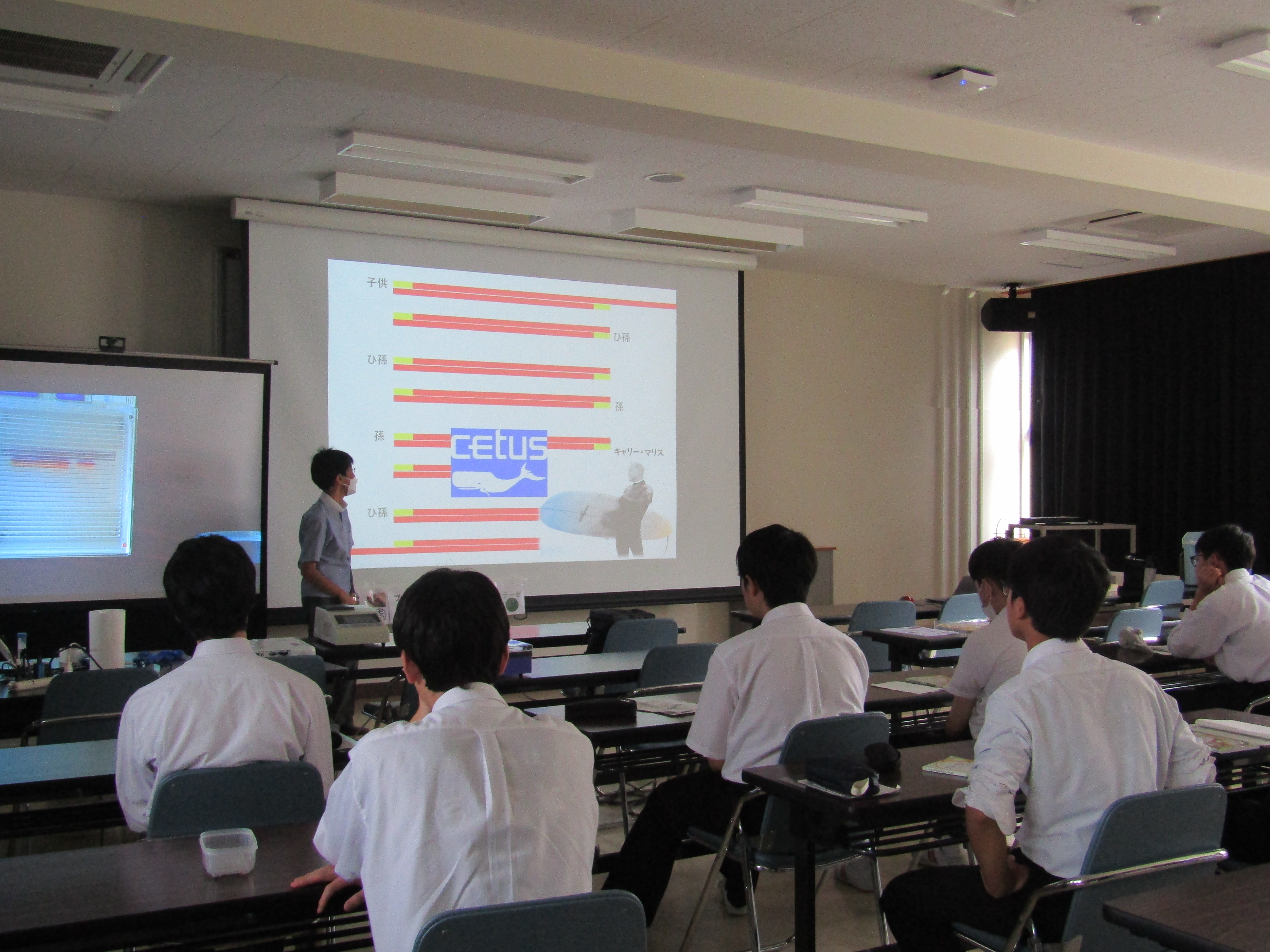

◎探究成果発表会Ⅰ

2月13日(木)6・7限で、1・2学年の生徒による探究成果発表会Ⅰを実施しました。1学年は探究基礎(プレ探究)の成果発表を、2学年は分野別探究の成果発表をそれぞれスライドを用いながら各教室で行いました。2学年は中間発表を経てさらに探究を深めてきました。「睡眠の方法で身体の状況は変わるのか」「災害に備えて今すべきこと」「北山村について(木を有効活用しよう!)」「生物を用いた水質の改善」「過疎地域の医療従事者を増やすためにはどうすればよいか」「換気大作戦!」など、意欲的に内容を掘り下げ、時間をかけて仮説を検証している発表が多くありました。興味は尽きず、今後の活動も楽しみです。

|

|

|

|

|

◎ロングハイキング

2月10日(月)、快晴の澄みきった空気の中、熊野古道ロングハイキングを実施しました。1年生と教職員が、小雲取越の約13㎞を歩行しました。きりっと引き締まる寒さでしたが、参加者は景色を楽しみながら、悠久の歴史にも思いを馳せて熊野古道歩行を満喫しました。登り道や下り道が続くところはお互いに励まし合って歩いたことで、連帯感や友情も深まったことと思います。この地域ならではの思い出に残る1日になりました。

|

|

|

|

|

|

◎部活動体験

2月9日(日)9:30~11:00、本校グラウンド・体育館にて、地域の方々のご協力を得て、新宮高校部活動体験を実施しました。地域の子どもたち約60名が参加し、サッカー部女子、卓球部、レスリング部、バスケットボール部、野球部、陸上競技部、ソフトテニス部の活動をそれぞれ二つずつ体験しました。開催にあたり、下村校長は「スポーツには、体を動かす楽しさ、上手く強くなる楽しさがありますが、今日は体験を通して体を動かす楽しさを感じてください。また、校舎や高校生の先輩の様子など、新宮高校も知ってください。」と話しました。高校生も子どもたちも笑顔で生き生きと活動に取り組み、校内には活気があふれました。

|

|

|

|

|

|

◎サッカー部女子 和歌山県高等学校サッカー新人大会 優勝

新宮高校サッカー部女子は、2月2日(日)に上富田スポーツセンターで行われた近畿大学附属和歌山高校との初戦に2対1で勝利、2月8日(土)にやたがらすサッカー場で行われた和歌山北高校との決勝戦では3対0で勝利し、和歌山県高等学校サッカー新人大会での優勝を決めました。たゆまぬ努力と優勝への強い思い、チームワークが、素晴らしい結果に繋がりました。また、最優秀選手賞に上野葵さん(2年)、優秀選手賞に西奏花詩さん(2年)が輝きました。

|

|

|

|

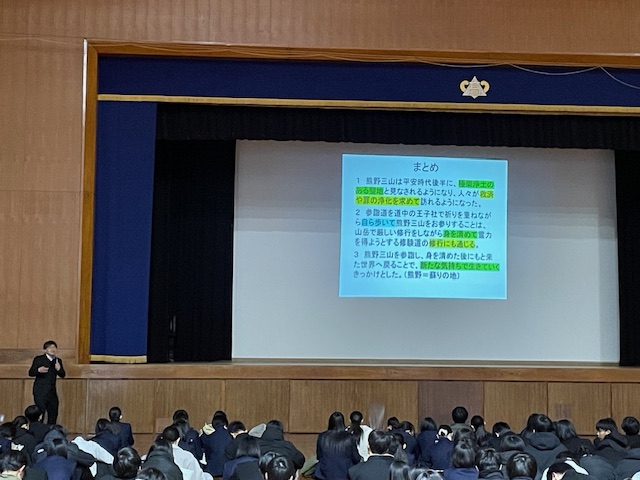

◎くまの学彩「熊野古道の歴史と歩く意義」

2月7日(金)7限に1年生を対象に「くまの学彩」の授業で、本校の金井直大教諭が、「熊野古道の歴史と歩く意義」と題して講演を行いました。今回の講座は、2月10日(月)に予定されているロングハイキングの事前学習も兼ねた形で実施されました。熊野三山は平安時代後半に、極楽浄土のある聖地とみなされるようになり、人々が救済や罪の浄化を求めて訪れるようになったことなど、時代を紐解いて語りました。自ら歩いて参詣することは修行にも通じるものがあり、私たちが実際に歩くこと、体験することの意義を改めて実感する機会となりました。

|

|

◎オリンピック選手を囲んでの座談会

1月24日(金)16時15分から、人工芝にて「オリンピック選手を囲んでの座談会」を実施しました。自衛隊体育学校レスリング部より、湯元進一監督(2012ロンドンオリンピック銅メダル)、高谷大地選手(2024パリオリンピック銀メダル)、石黒隼人選手(2024パリオリンピック7位)が来校され、それぞれ経験談や思いをお話しくださるとともに、生徒たちの質問にもこころよく楽しく丁寧に答えてくださいました。時間が経つごとに、和やかで盛り上がった雰囲気となり、貴重な時間を過ごしました。

|

|

|

|

◎くまの学彩「林業の現在と課題」

1月24日(金)7限、1年生を対象に「くまの学彩」の授業で、東牟婁振興局林務課の浅野氏、ヤマハ発動機株式会社新事業開発本部経営戦略本部の方々が来校され、「林業の現在と課題」と題して講演並びに実演をしてくださいました。実際に武道場内に操縦式のヘリを設置し、エンジンもかけてみてくれました。生徒たちからは「ヘリとドローンの違いは」「操縦する際に心がけていることは」「費用はどれくらいかかるのか」など、多くの質問が出ました。お話全体を通して、キャリアとは人間性を高めていくことでもあること、林業をスマートにと取り組む中でいろんな課題が見つかるが、課題を解決しながら一つ一つ進めていることなど、学ぶことがたくさん詰まっていました。

|

|

|

◎令和7年度大学入学共通テストへ出発

1月15日(水)、大学入学共通テストを受験する60名の3年生が会議室に集まり、事前ASを実施しました。下村校長は、「皆で移動・宿泊して試験に臨むのは大変だが、当日は徒歩で試験会場に行くことができるなどメリットもある。コンディションを整えて、集中して試験に向かってほしい。試験中に分からない問題や思い出せない場面があっても、集中して一所懸命考えてほしい。それがあと1問の正解に繋がっていく。長丁場になるが、集中して全力でやり遂げよう。」と激励しました。1月17日(金)にはバス2台で和歌山市の受験会場に向けて出発しました。頑張れ新高生!!

|

|

|

◎理科探究発表会

1月16日(木)5~7限目に、3年1~3組の理科探究発表会が会議室で行われました。1年間探究してきた内容を発表することで、他者の探究内容を知るとともに、自らの探究活動を振り返る機会となりました。「アボガドの水耕栽培」「海洋ゴミの再利用-ガラスを画材に-」「塩分が植物に与える影響」など、興味深い発表が続きました。

|

|

|

◎くまの学彩「ユネスコ講演」

1月10日(金)7限の1学年「くまの学彩」は、新宮ユネスコ協会会長の中谷剛先生より「ユネスコ講演」をしていただきました。昨秋日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことに触れながら、ユネスコ憲章をともに辿り、ユネスコの理念と活動について話されました。また、マララ・ユスフザイさんの国連演説での言葉を引きながら、教育の意義についても語られました。さらに、世界遺産・熊野古道についても、映像を提示しながら話してくださいました。生徒たちの真剣な表情が印象に残る講演でした。

|

|

◎3学期始業式

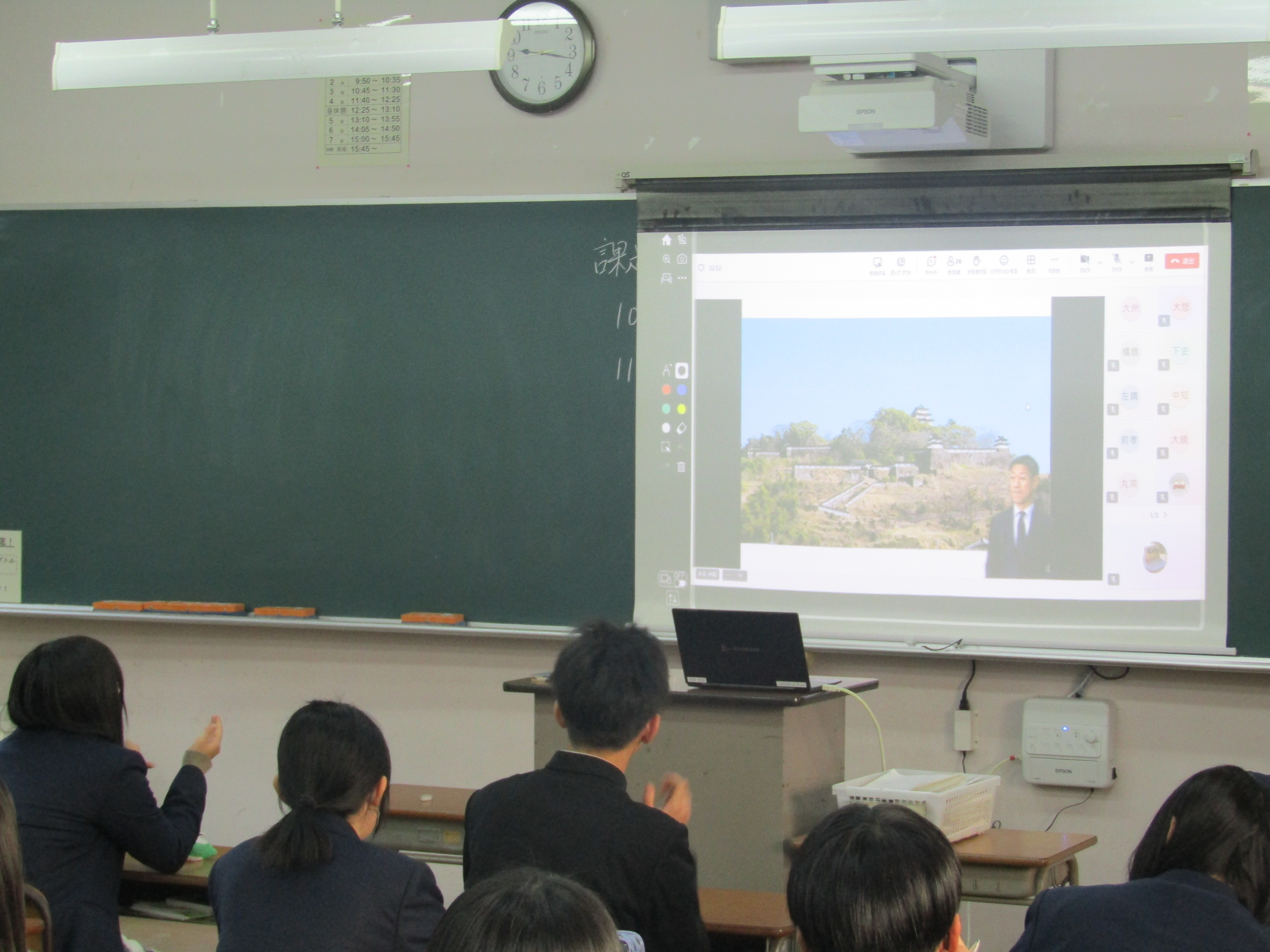

1月7日(火)に、3学期始業式をオンラインで行いました。県民歌斉唱、校歌斉唱に続いて、下村校長が式辞を述べました。最初に新宮城について写真を提示しながらその歴史や魅力を語り、私たちが暮らしているこの新宮には世界遺産に登録されているもののほかにも誇れるものがたくさんあることを伝えました。続いて、令和8年4月に新宮・新翔の両校が統合し、新たな新宮高等学校となることについて、準備の状況を話しました。制服や校章は新たに作っていくことになりますが、本校の制服は約70年、校章は約80年の歴史をもちます。その幕を閉じることになりますので、大切に制服を着て、今の校章を忘れずにいてほしいと語りました。また、今日から始まる3学期も、校是である「文武両道」を体現できる生活を期待しています、と述べました。始業式後には、生徒支援部長から3学期を迎えるにあたって、生活面での注意等がありました。

今年もそれぞれの可能性を広げられるよう、ともに頑張っていきましょう。

|

|

|

|

◎2学期終業式

12月24日(火)、授業の後に一斉清掃を行い、いつもはなかなか手が回らない床の雑巾がけやモップがけ、窓の拭き掃除などに取り組みました。続いて、表彰式と2学期終業式をオンライン中継で実施しました。2学期は、活躍した生徒が多く、嬉しい表彰式となりました。終業式では、県民歌斉唱、校歌斉唱に続いて、下村校長が式辞を述べました。雑誌「エコノミスト」の連載「名門高校の校風と人脈」にかつて掲載された新宮高校の記事を紹介し、「歴史と伝統のある素晴らしい学校であることを知っておいてほしい。」と語り、新宮高校の歴史を画像と共に辿りました。またさまざまな分野で活躍されてきた先輩方も紹介し、在校生の将来に期待していることも伝えられました。その中で、3年生は希望進路の実現に向けて最後の追い込みに注力しよう、2年生は今こそ本格的に進路実現に向かう体制に入ろうと呼びかけました。

終業式後には、生徒支援部部長から冬休みの諸注意もありました。体調には気をつけて年末年始を過ごし、気持ちも新たに3学期を迎えましょう。

|

|

|

|

◎くまの学彩「心の健康」

12月20日(金)7限に1年生を対象に「くまの学彩」の授業で、和歌山県福祉保健部の亀井孝太郎先生が、「心の健康」と題して講演してくださいました。「こころが楽になる話の聴き方」や、こころの不調に気づくこと、声を掛けること、話を聴くことの大切さなどを、分かりやすくお話しくださいました。

|

◎2学年進路LHR

12月18日(水)に2年生対象の進路LHRを2回(1・2組、3・4・5組)に分けて実施しました。進路指導部長より、3年生0学期と言われる3学期を目前にしている今、希望進路の実現に向けて本格的に取り組もうと、入試の仕組みやスケジュール等について改めて説明を受けました。今の行動が今後の大きな可能性に繋がります。自分を信じて、学びを進めていきましょう。

|

◎くまの学彩「宇宙へ行こう!~串本からロケットが飛ぶ理由~」

12月13日(金)6限に1年1~3組、7限に1年4・5組を対象に「くまの学彩」の授業で、串本古座高等学校の藤島徹先生が、「宇宙へ行こう!~串本からロケットが飛ぶ理由~」と題して講演してくださいました。串本古座高等学校未来創造学科宇宙探究コースで取り組まれていることや、JAXAでのお仕事など先生ご自身の経験、人工衛星は人が作った衛星でみんなの生活を豊かにしてくれるものであること、カイロスロケットには衛星が5機積まれており、高校生が作ったものや寺院を搭載したものがあること、ロケットの発射台は軌道の関係で南と東が海である必要があること等、多くの興味深いお話をしてくださいました。ロケットを飛ばすことで魅力ある町づくりをしていこう、高校生にとってやって無駄なチャレンジはないので、少しでも可能性があるなら挑戦しよう、とエールを送っていただきました。

|

|

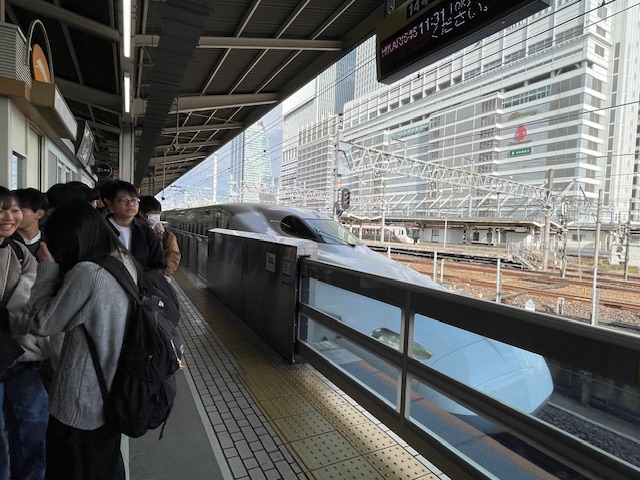

◎研修旅行

12月11日(水)~13日(金)、2泊3日の旅程で2学年研修旅行(東京方面)を実施しました。1日目は新幹線で東京に着いた後、準備してきた班別活動に移りました。東京スカイツリーや上野の国立西洋美術館、渋谷などをそれぞれ見学・体験し見聞を広めました。2日目はクラス別に横浜、新大久保、三鷹の森ジブリ美術館をそれぞれ訪れた後、東京ディズニーシーで過ごしました。3日目は国会議事堂と浅草寺を見学し、帰途につきました。学年やクラスの仲間とじっくりと関わる時間を持つとともに、団体行動における責任等も実感したのではと思います。2年生の皆さんの笑顔と生き生きとした姿、きりっと引き締まった表情が印象的でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

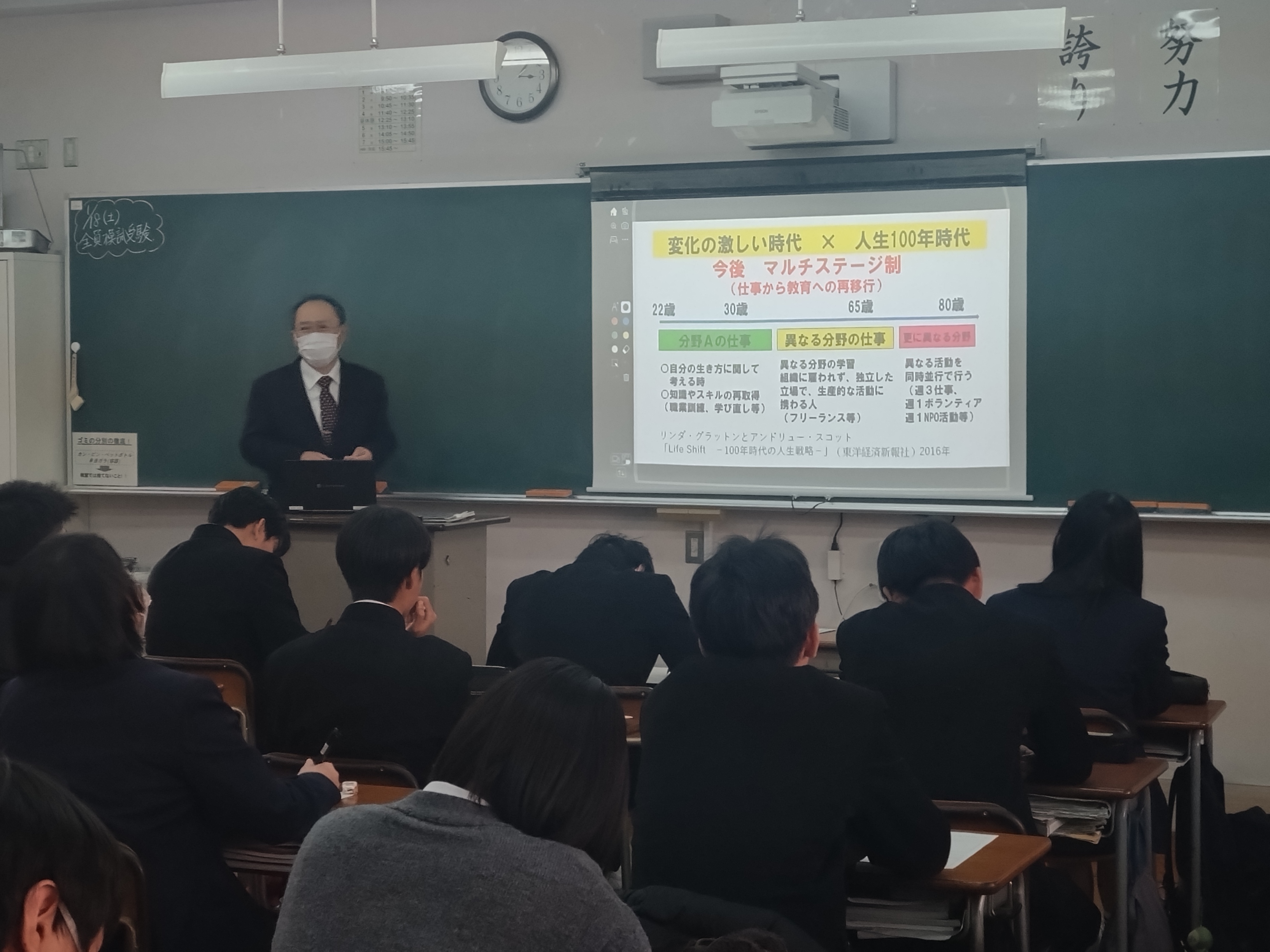

◎1学年進路LHR

12月11日(水)に1年生対象の進路LHRをクラスごとに実施しました。進路指導部長と就職主任が、これからの社会をどう生きていくか、その中でどのように進路選択をしていくか、また希望進路を実現するために知っておきたいこと等、1年生の皆さんにじっくりと話をしました。気づいたことや考えたことをぜひ行動にうつしましょう。

|

|

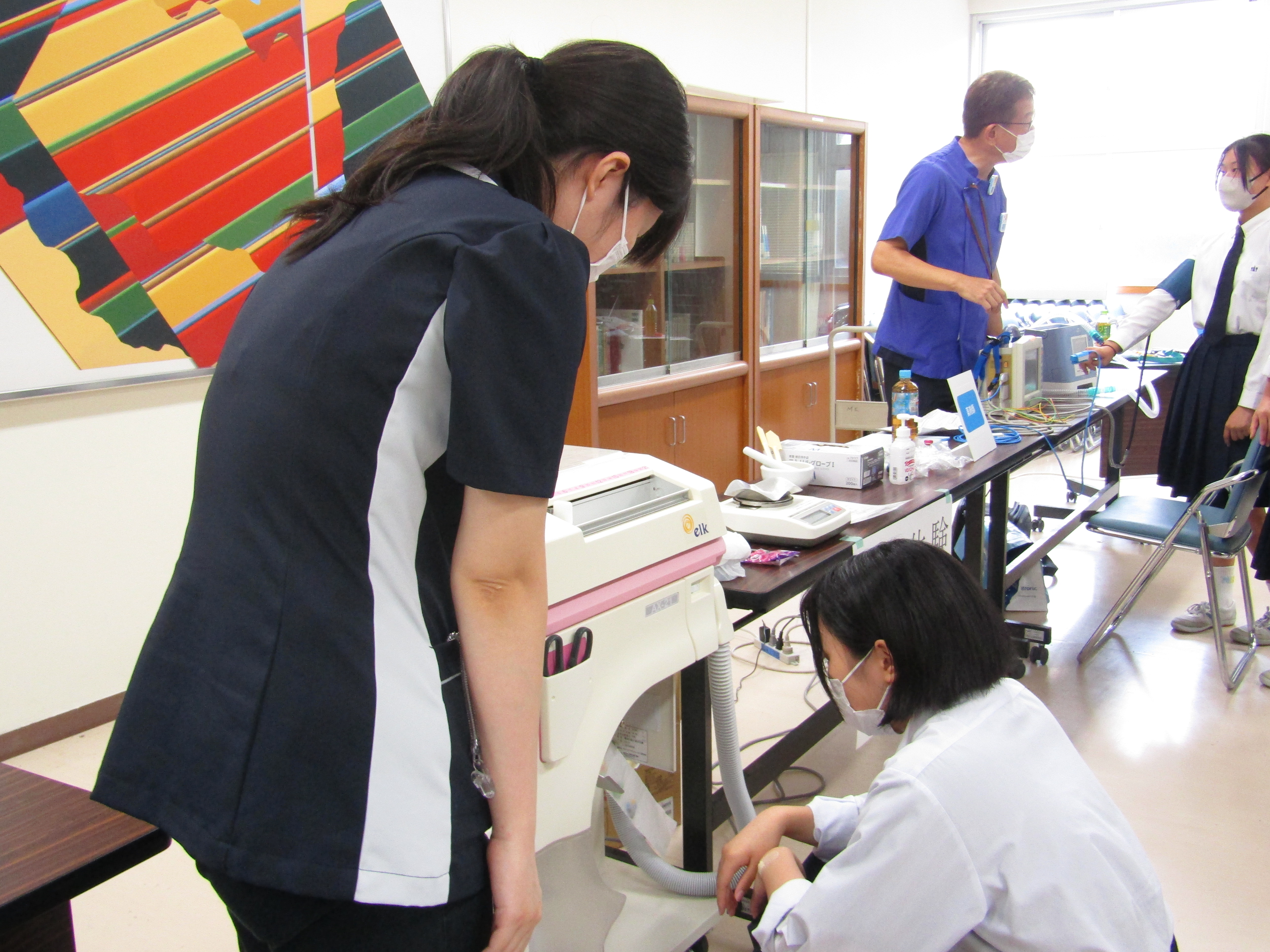

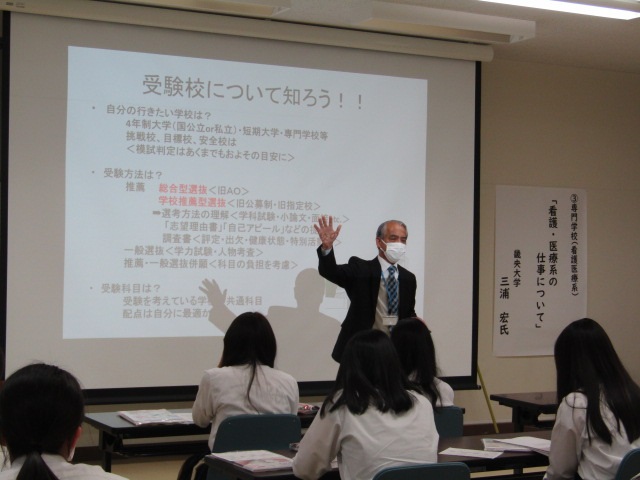

◎医療系ガイダンス

12月4日(水)、2学期期末考査を終えた後、14:30~14:00、14:10~14:40の2回に分けて、医療系ガイダンスを実施しました。看護師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、言語聴覚士等、12分野に分かれて、のべ100名の生徒が説明を受けました。進路を具体的に考えていく上で、大変参考となるお話を伺うことができました。

◎現職教育(令和7年度に向けて)

12月3日(火)13:30から約1時間、全日制教職員が会議室に集まり、現職教育を行いました。学科改編が行われる令和7年度に向けて、先進校訪問の報告やワークショップを通じて、新高生に育みたい資質・能力について改めて考え、共有する機会を持ちました。ワークショップのグループ協議では、どのグループも熱のこもった意見交換が行われました。

|

|

|

◎授業研修会

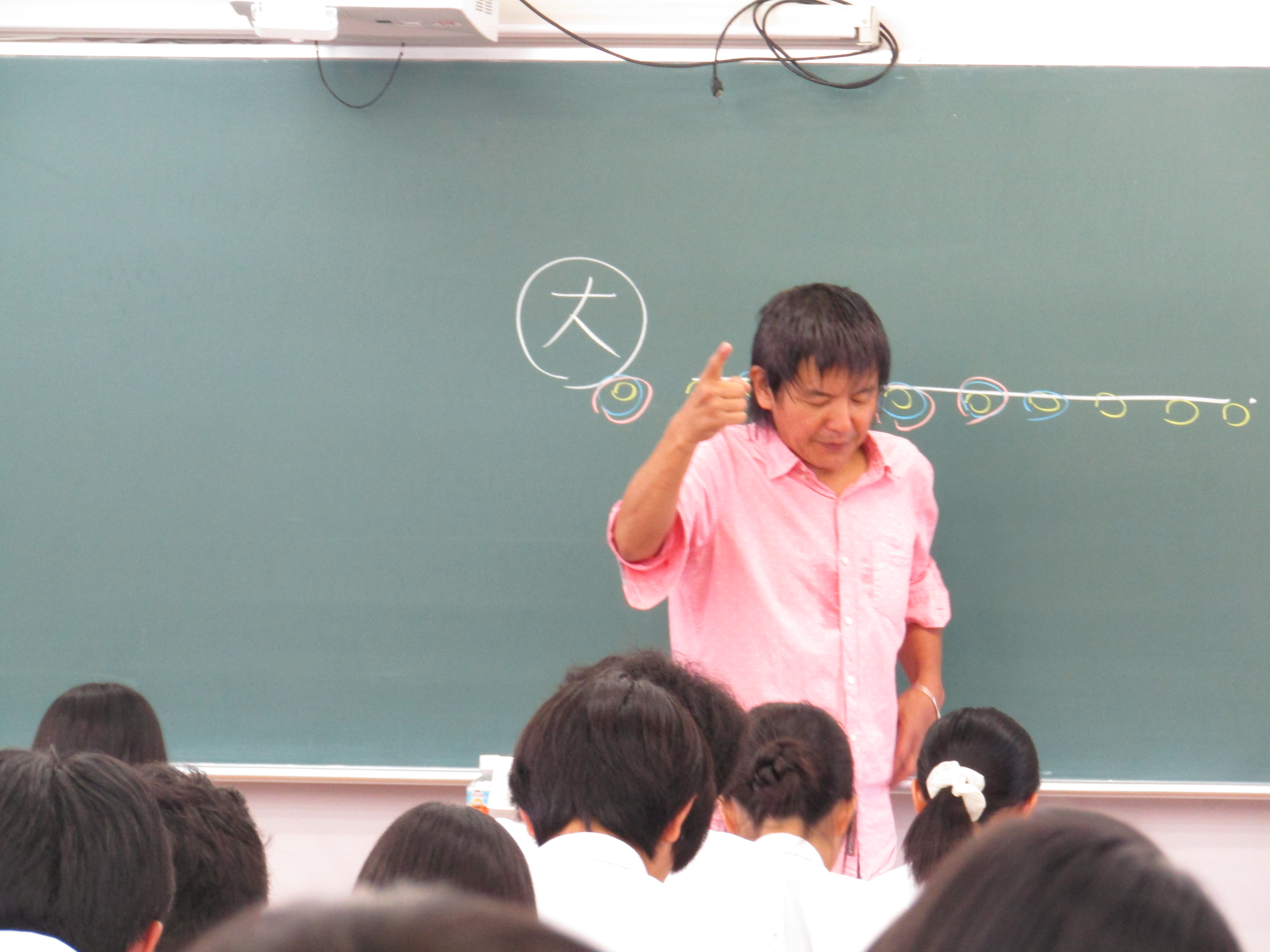

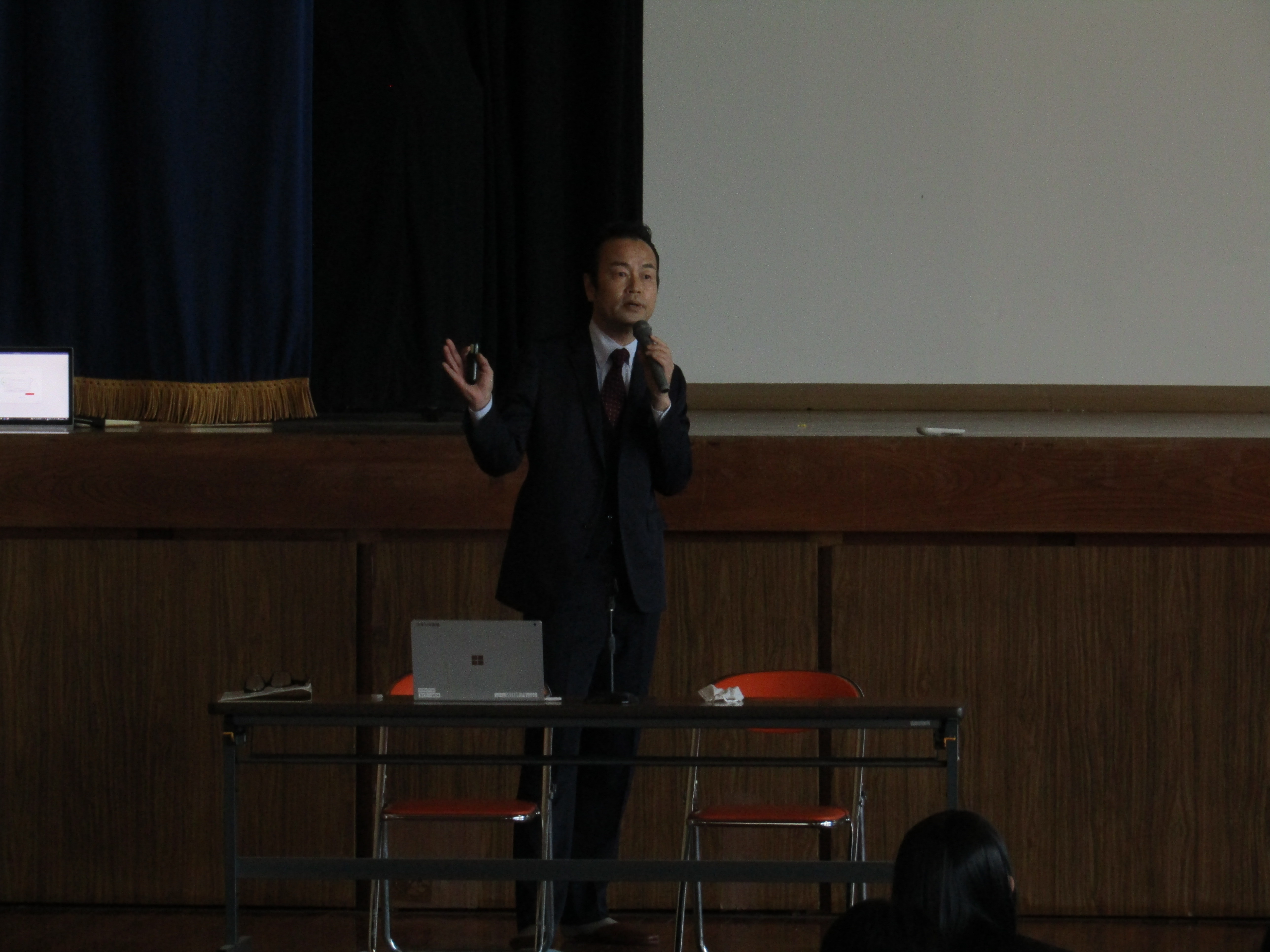

11月19日(火)午後、学校法人桐蔭学園理事長・桐蔭横浜大学教授の溝上慎一氏が来校くださり、教職員対象の授業研修会(探究学習会)を行いました。溝上先生による授業研修会(探究学習会)は今年度2回目です。6・7限は参観授業を実施し、化学基礎・歴史総合・生物基礎・英語コミュニケーションⅢの4つの授業を参観いただきました。放課後に、参観をふまえての研修会を行い、授業者へのフィードバックとともに、「活動を通して何が学ばれているか」「生徒がその時間どれだけ本気で考え学んでいるか」「他者と関わって自分の意見を述べられる人の育成」「表現することによって理解を確認する」など、授業のあり方や社会で活躍できる人の育成などについて話されました。前回に続き、高校教育の意義を実感する研修となりました。

|

|

|

|

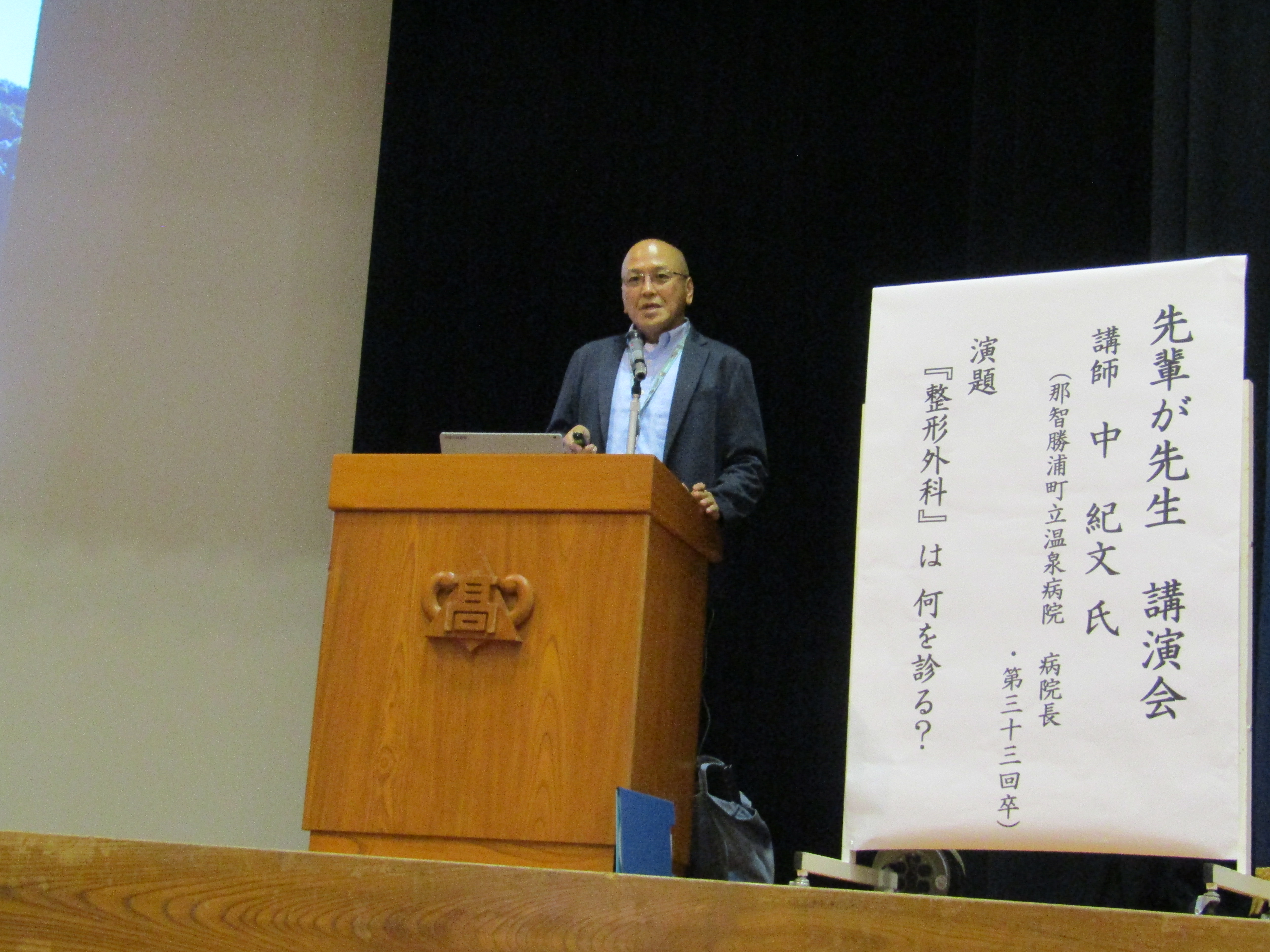

◎同窓会総会

11月17日(日)17時より、新宮信用金庫5階大ホールで同窓会総会、講演会、懇親会が開かれました。講演会では、第33回本校卒業生で那智勝浦町温泉病院の中紀文院長が「整形外科という診療科目をご存じでしょうか?」と題して講話されました。整形外科の領域や定義について、また整形外科の診療の歴史や中院長が実際に行われた整形外科手術の症例などについて、スライドで示しながら話されました。講演後も活発に質疑応答がなされました。

|

|

|

◎分野別探究ポスター中間発表会

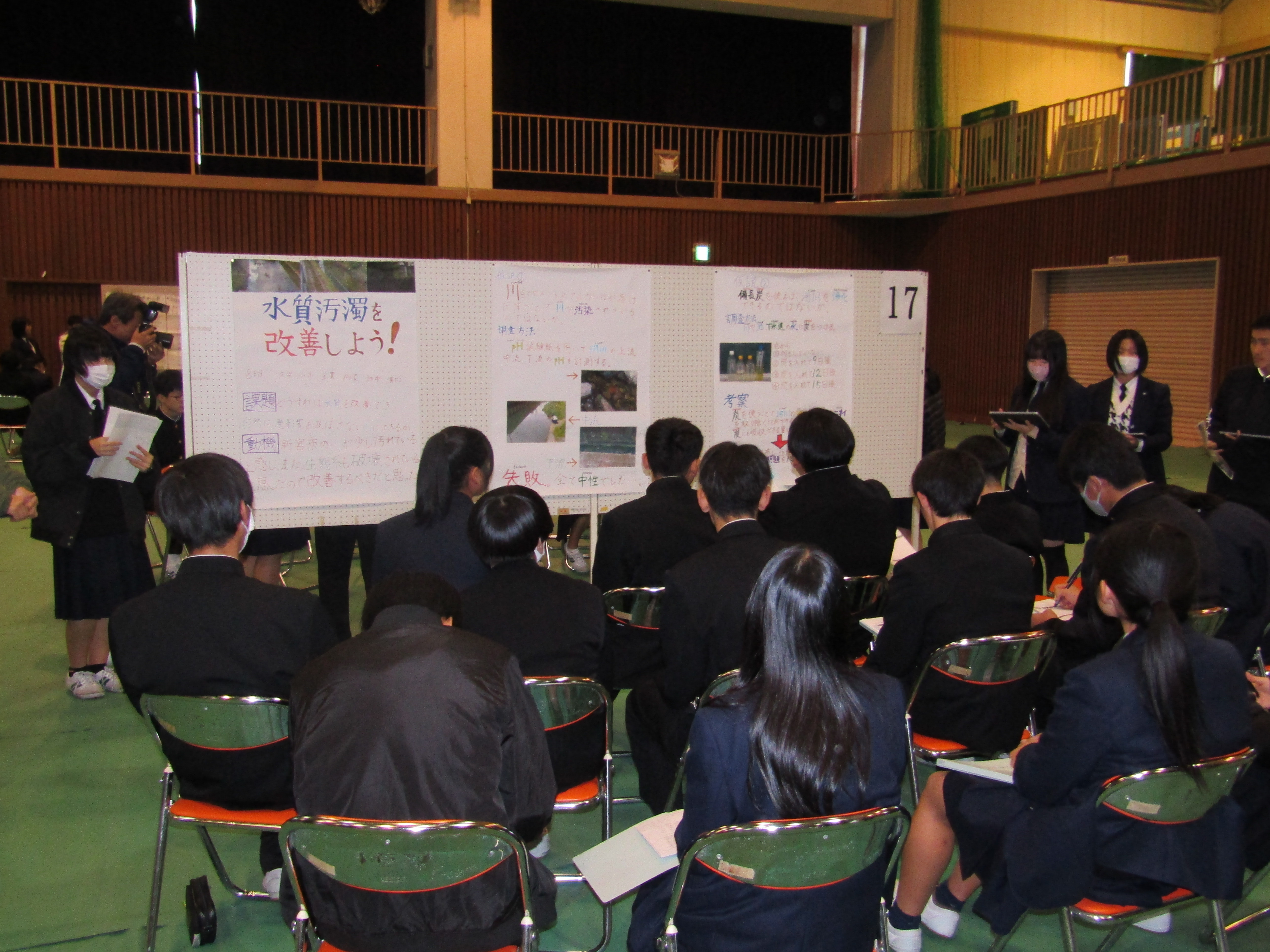

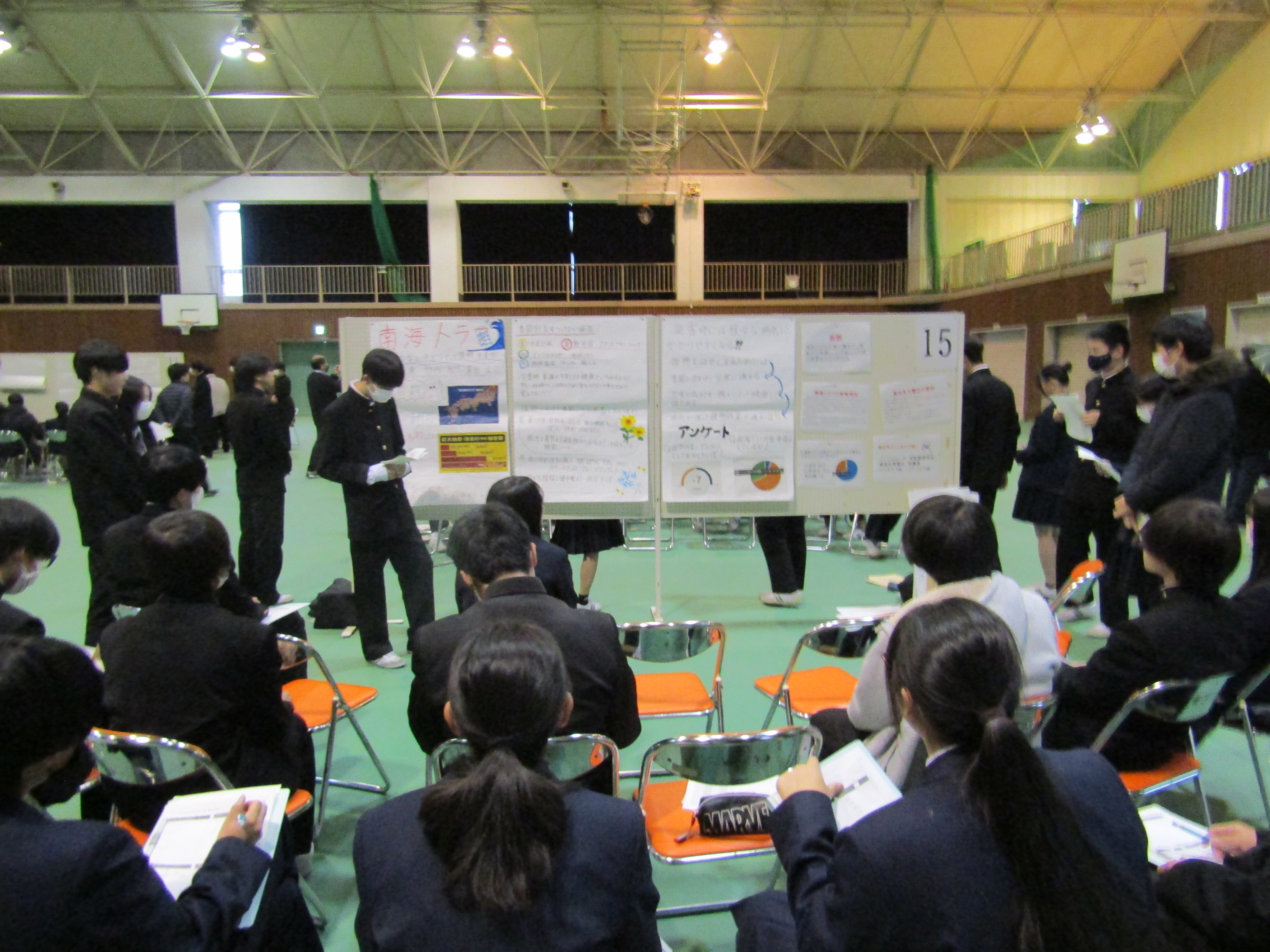

11月15日(金)5~7限目に分野別探究ポスター中間発表会を行いました。2年生が発表者、1年生が聴き手として参加しました。今回は、総合的な探究の時間と学校設定科目「くまの学彩」で取り組んでいる分野別探究の中間発表の機会として設けられており、生徒たちは今回の質疑応答の内容などをふまえて、年度末の成果発表会に向けて再度探究学習に取り組みます。

2年生は47班に分かれ、設定した課題について、情報収集や分析・検証等を通してその解決に取り組み、考察や方策をポスター発表という形で伝えました。「新宮市の防災について」「世界遺産から考えられる平和について」「校則から考えるルールの必要性」「高校生でも分かる株式」「睡眠の方法で身体の状態は変わるのか」など、多岐にわたるテーマで探究学習を続け、工夫を凝らした発表がなされました。

この日は、「新時代に対応した高等学校改革推進事業(普通科改革支援事業)」の運営指導委員会や和歌山大学教育学部教授の二宮衆一氏による研修会も併せて行われ、来校いただいた関係者や地域の方々からもさまざまな助言やご指導をいただきました。ありがとうございました。

|

|

|

|

◎くまの学彩 自動車道現場見学

11月13日(水)、1年生全員が熊野・尾鷲市内で整備が進む近畿自動車道紀勢線の現場を見学しました。国土交通省中部地方整備局紀勢国道事務所やヤマネ・いきもの研究所の協力のもと、「くまの学彩」の授業の一環として、熊野市ではトンネル・IC工事現場を、尾鷲市ではヤマネの環境保全対策について見学し、学習しました。クラスごとにバスで3カ所(熊野市有馬、熊野市大泊、尾鷲市小原野)を訪れ、それぞれの場所で説明を受けながら、現場を体感しました。熊野市の現場では、熊野の地史・地形の説明もしていただきました。10月21日(月)の事前学習をふまえた現場見学で、防災の観点も含めた自動車道敷設の意義と環境保全等について学びを深めました。

|

|

|

|

|

◎くまの学彩 JR講演

11月8日(金)7限、1年生対象の「くまの学彩」では、JR西日本より多くの方が来てくださり、災害発生時の対応等も含めてお話しくださいました。本校では、約半数の生徒が通学でJRを利用しており、日常の中で意識しておくことの大切さを改めて実感しました。

|

|

◎「はばたく紀の国」撮影

11月8日(金)に本校で「はばたく紀の国」の撮影が行われました。探究的な学びに取り組んでいる様子を取材いただき、3限目の2年生の化学の授業では、仮説を立てて実験を行う過程が撮影されました。4・5限目には数学の授業での取組、6・7限目では総合的な探究の時間や学校設定科目「くまの学彩」の様子を撮っていただきました。緊張しましたが、取材を受けたことを励みにして、取組を進めていきたいと思います。

|

◎サッカー部への寄贈式

11月7日(木)に、和歌山県立新宮高等学校サッカー部創部100周年記念事業実行委員会の大前四郎実行委員長と塩﨑洋一事務局長が来校されました。記念事業終了後の残金を現サッカー部の活動費として、また創部百周年記念誌を学校並びにサッカー部にご寄附くださり、校長が代表して受領しお礼を申し上げました。

|

◎第2回学校運営協議会で懇談会

11月7日(木)に、本年度の第2回学校運営協議会を開催しました。7限目に授業参観を行った後、16時から生徒ホールで委員さんと生徒との懇談会を持ちました。本校では初めての取組で、5グループに分かれて、「新宮高校をさらに良い学校にしていくために必要なこと」をテーマに、「新宮高校の良いところ」「新宮高校に期待すること」「学校生活で悩んでいること・困っていること」などについて懇談が進みました。委員さんは、相談に乗ったり、適切な助言をしてくれたりして、貴重な時間になりました。ともに新宮高校をさらに良い学校にしていきましょう!

|

|

◎2学年性教育講話

11月6日(水)7限目に、助産師の本舘かづこ先生による性教育講座を2年生を対象に行いました。性教育講座は、一昨年度から実施しています。今回は、「自分の幸せを自分でつくる」と題して、異性との付き合い方や妊娠、避妊道具、性感染症等について講義してくださいました。

|

◎防災避難訓練

11月5日(火)10時から防災避難訓練をしました。「世界津波の日」に実施した今回の避難訓練では、全学年ともに、緊急地震速報を受けた後、シェイクアウトを行い、その後屋上に避難しました。教室に戻った後、各クラスで「世界津波の日」についてプリントをもとに学び、「濱口梧陵と世界津波の日」などの理解を深めました。

備えあれば憂い無し。日頃からしっかりと心構えを!

|

|

|

◎人権全体鑑賞会

10月30日(水)6・7限に本校体育館にて人権全体鑑賞会を実施しました。今年はロックバンド「FUNKIST」のヴォーカル、染谷西郷さんを講師にお迎えして「音楽で国境を越えて伝えたい!! アパルトヘイト・差別・いじめ・夢~」をテーマとしたトーク&ライブが行われました。

講演の中では、はじめに南アフリカの歴史について触れ、ご自身が子ども時代にいじめを受け苦しんだこと、それを音楽の力で克服していったこと、そしてサッカーワールドカップ南アフリカ大会で行ったゲリラライブで音楽を通して世界が繋がることを体感し、その行動が13の試合会場でのライブに繋がり夢が叶った実体験を、熱い語りと音楽で伝えていただきました。

染谷さんの言葉や音楽がとても心に響く時間で、特に3年生に向けて「夢が叶った人はあきらめなかった人。あきらめないことは自分に可能性を与えることで、これはあなた自身にしかできないこと。」というメッセージや挑み続ける大切さを伝えてくれました。

講演の最後には生徒から「アンコール!」の声が上がり、染谷さんのライブを通して新宮高校が一つになる時間を過ごすことができました。

|

|

|

|

|

|

◎「先輩が先生」講演会

10月29日(火)2限目に、同窓会主催の「先輩が先生」講演会を実施し、第33回本校卒業生で那智勝浦町立温泉病院院長の中紀文氏による講演「『整形外科』は何を診る?」を全校生徒が体育館で伺いました。

講演では、写真やデータを交えながら、整形外科の歴史についての話や先生が実際に行った治療の話、腫瘍に関する研究の話、スポーツドクターとして甲子園での投手検診に携わっていた話など医療を軸とした幅広い先生の経験談を聞くことができました。

「整形外科は健康寿命に直結している科でありこの地域に生きる人々の健康を担っている。医療系人材が必要とされている今、皆さんも将来一緒に地域の健康に貢献しませんか。」というメッセージは生徒の皆さんの心に強く響いたのではないでしょうか。

これからも先輩方からこのようなお話を聞く機会を大切にしていきたいと思います。

|

|

|

|

◎新制服検討会議

10月27日(日)13時から、本校会議室で、新宮高校と新翔高校を統合した「新宮高校」の新制服を検討するプロジェクトチームによる会議を行いました。両校の生徒6名と教職員、新宮市内の中学生4名が集まり、意見を交わしました。事前に新宮市・那智勝浦町・太地町の中学校10校の生徒と保護者、教職員を対象にアンケートを実施させていただき、その結果をふまえて、希望の多かった紺色の上着をベースに、ボトムスをどうするか、ネクタイ・リボンをどうするか、ポロシャツ等のオプションをどう取り入れるかなど、検討を進めました。今後も検討を続け、意見がまとまれば「再編に係る校名等検討部会」に上げていくことになり、「両校学校運営協議会委員による再編整備協議会」で最終決定することになります。

|

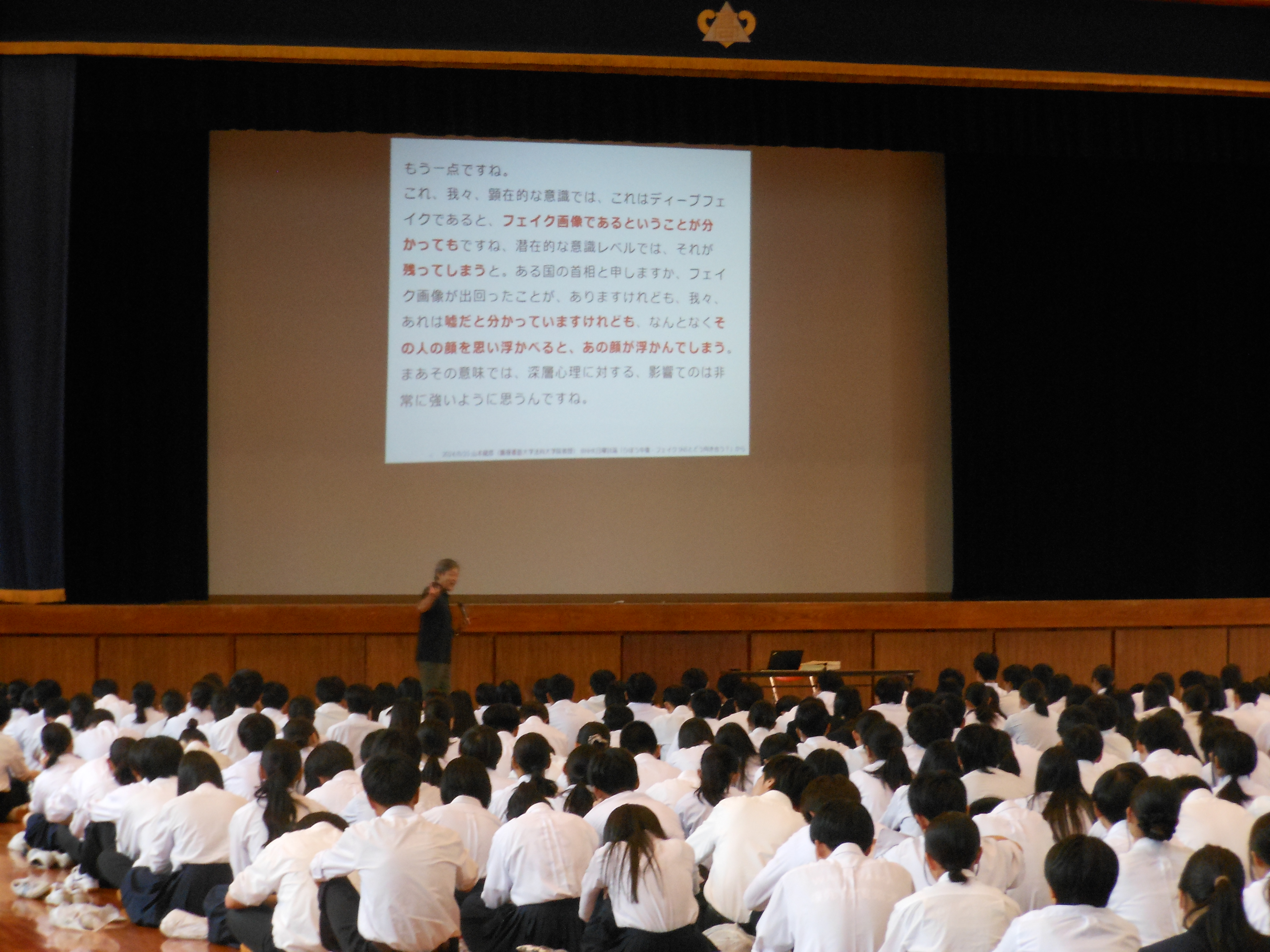

◎情報モラル講座

10月23日(水)7限に、昨年に引き続き和歌山IT教育機構の佐々木哲氏を講師にお招きして、全生徒を対象に情報モラル講座を行いました。SNSでトラブルに巻き込まれないように、SNS上でのさまざまなトラブルについて説明を受け、その対処法について学びました。SNSで公開した情報の広がり方やSNS等への投稿が将来にどのような影響を及ぼすか、具体的に話され、その影響力の大きさや私たちが気をつけるべきことをよく考える機会となりました。「自分の関心が薄いことについて印象的な情報を見聞きすると、影響を受けやすい」、「表現の自由と正義の名のもと、ひとりごとが人の命を奪うこともある」こと等を指摘し、トラブルに遭遇した場合は、ネットの誰かではなく、必ず身近な大人に相談すること、また相談先として「わかやまネットトラブル相談窓口」があることも話されました。

|

|

◎くまの学彩「自動車道見学」事前学習

10月21日(月)6・7限に、学校設定科目「くまの学彩」で、1年生を対象に自動車専用道路見学の事前学習を実施しました。自動車専用道路見学は11月13日(水)に予定しており、自動車専用道路の開発現場と、同時になされている天然記念物の動物・ヤマネの保護現場を見に行くことになっています。開発と保護の両方がなされ、防災という観点でも取り組みが進められている現場見学を前に、専門家からお話を伺いました。ヤマネ・いきもの研究所の湊秋作代表理事が今回の学びの意義を説明され、続いてヤマネ・いきもの研究所の饗場葉留果氏が「森に生きるヤマネについて」、おわせ学び工房の二村直司代表が「紀伊半島の大地の成り立ちと自然災害」、国土交通省紀勢国道事務所の藤原純幸氏が「紀勢国道事務所の紹介と自動車専用道路の意義」等について語ってくださいました。その後、湊秋作代表理事が今回の学びのまとめをされ、続いてグループ協議を行いました。講話を受けて、気づいたことや考えたこと、見学の際に学びたいことなどを4~5人のグループで話し合い、協議した内容を発表しました。内容を共有することで、見学に向けて、さまざまな観点からの理解が深まりました。

|

|

|

|

|

◎くまの学彩「『自分ごと』として考える男女共同参画の課題」

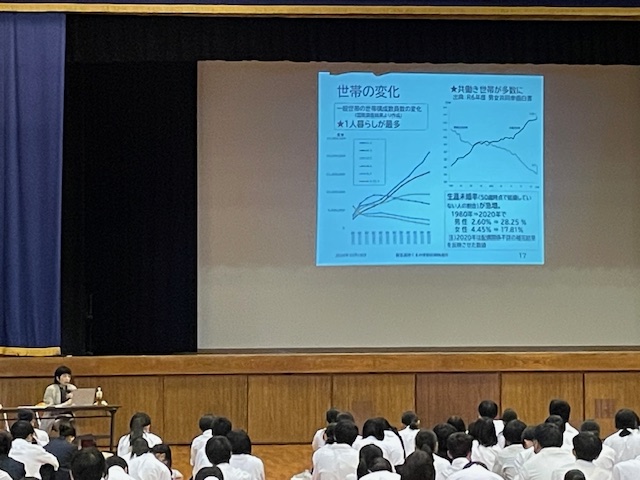

10月18日(金)4限、1年生対象の「くまの学彩」では、「『自分ごと』として考える男女共同参画の課題」と題して特定非営利活動法人NPO政策研究所専務理事の相川康子先生が、体育館で講演してくださいました。NPO政策研究所は、官民協働の政策形成を支援するコミュニティシンクタンクで、相川先生は「男女共同参画の視点での防災」に関する研修を多く実施されています。「男女共同参画(社会)」とは、政治や経済分野の女性の参画の現状、賃金格差等についてデータを示しながら話されました。男女共同参画社会は、女性だけでなく男性にとっても生きやすい社会であり、現実を捉え、発想を変えていくことが大切ですと伝えられました。

|

◎1学年防災スクール

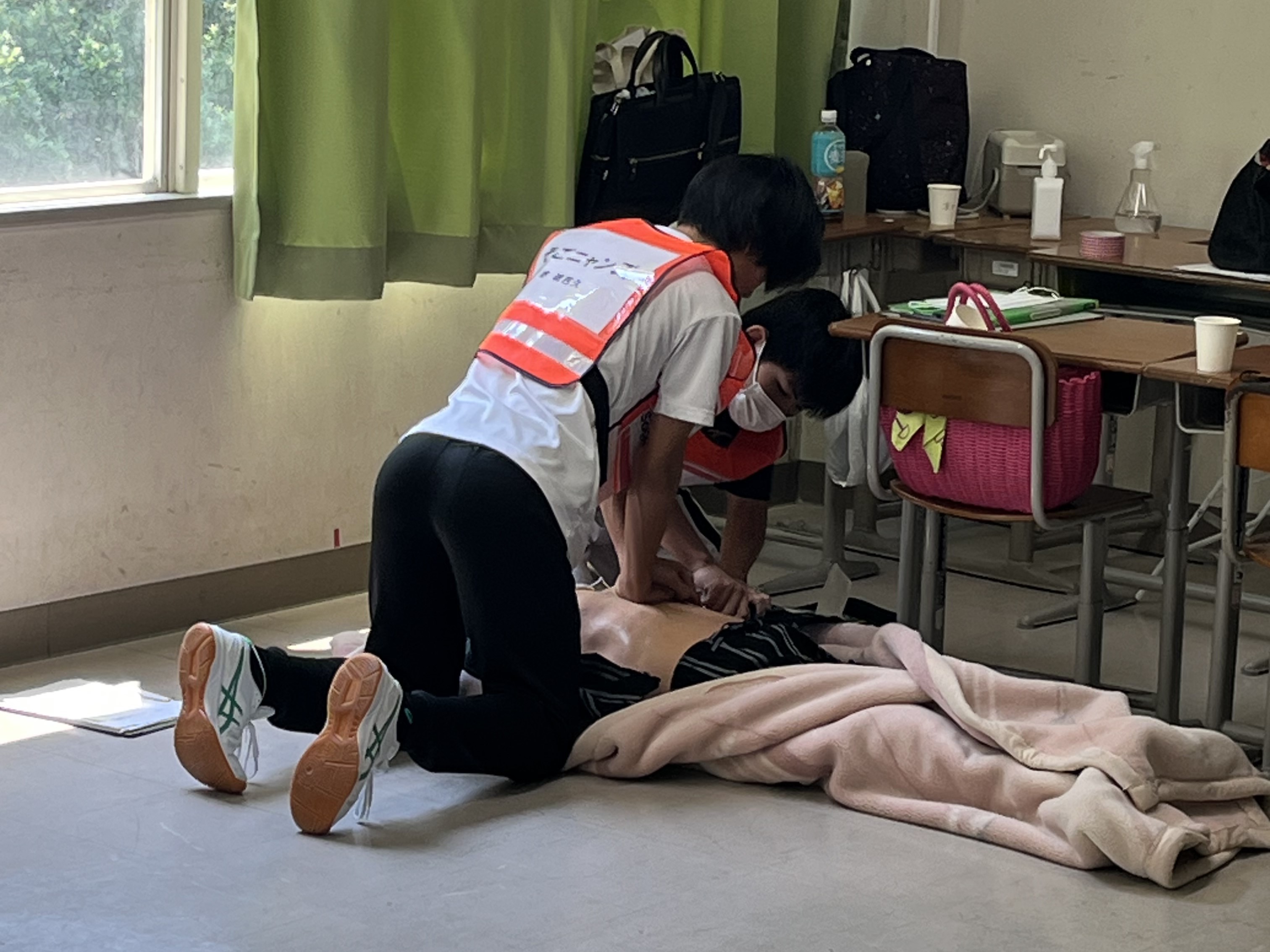

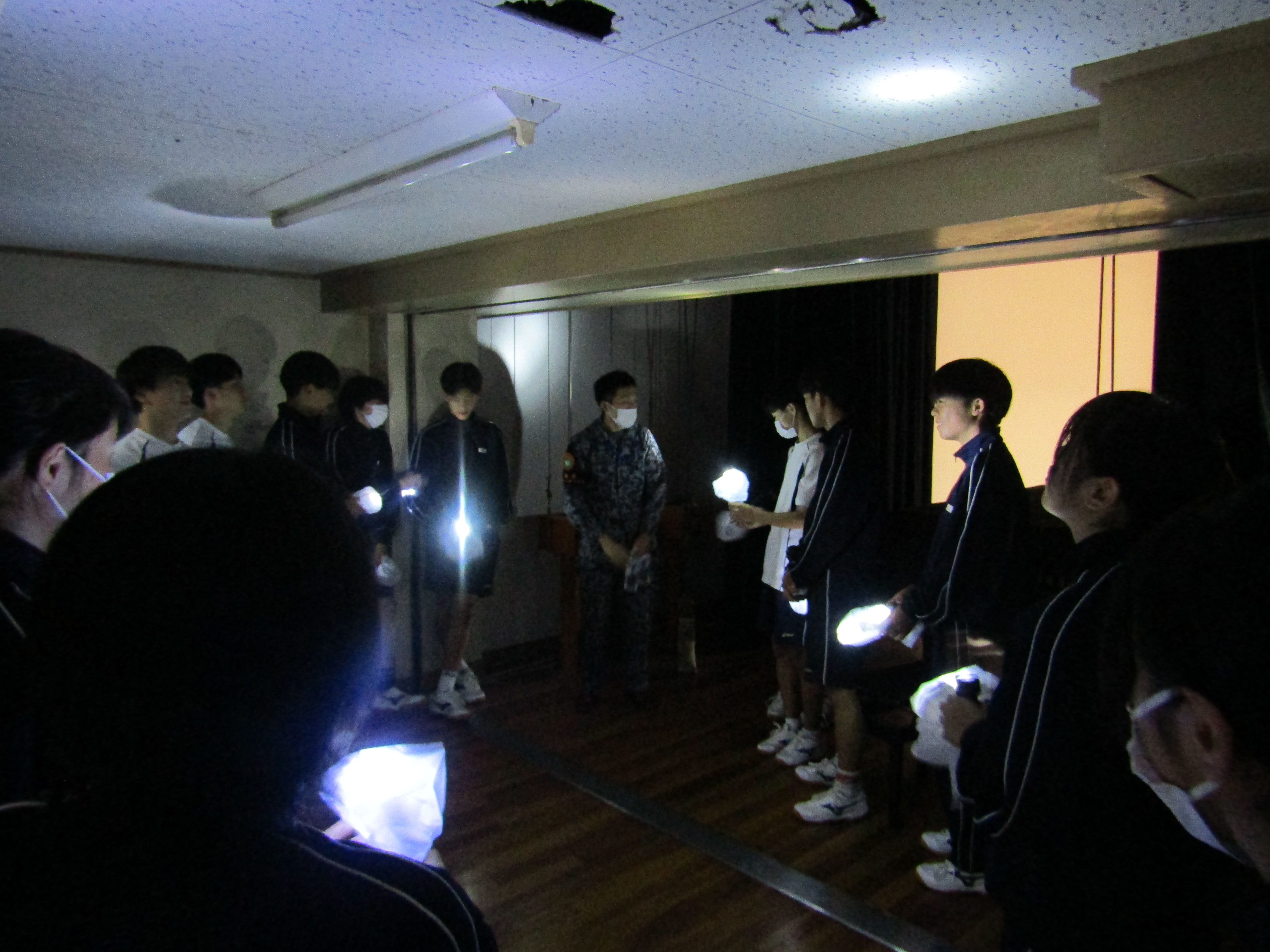

10月16日(水)5~7限目に、1年生対象の防災スクールを実施しました。県教育委員会による「県高校生防災スクール」事業の一環で、毎年1年生を対象に実施しています。まず最初に事前学習として、全員が体育館で消防署員と自衛隊員より本日の取組について説明を受けました。その後、クラスごとに「ライフハック」「搬送法・応急手当」「ロープワーク」「心肺蘇生法・AED取り扱い」からそれぞれ二つずつ取り組み、防災意識を高めました。「ロープワーク」では連続玉結びやもやい結び等を体験し、「心肺蘇生法・AED取り扱い」では消防署員に習い、心臓マッサージや訓練用AEDの操作を実践しました。地域防災のリーダーとして活動できるよう、学んだことを確認しておきましょう。

|

新高クリーン作戦

10月12日(土)8時半から、新高クリーン作戦を実施しました。快晴のもと、保護者の方々や生徒・教職員に加えて、今回は地域の方々も参加してくださり、約200名が協力して、溝に溜まった泥を掻き出したり、グラウンド付近の草を抜いたりしました。草刈り機持参で、広範囲を担当してくださった方もいました。11時までの約2時間、多くの皆さまにご参加いただき、学校が驚くほど綺麗になりました。ありがとうございました。

|

|

|

|

|

体育祭

10月11日(金)に体育祭を開催しました。少し風がありましたが、気持ちの良い絶好の体育祭日和でした。テーマは、彩雲祭と同じく、「『Be real』~最高の瞬間を~」。開会式では下村校長が、「彩雲祭では皆さんの活力と前向きに頑張る姿が伝わってきて良かった。体育祭でも自分の力に合わせて限界に挑んでください。」と呼びかけました。行事企画委員(体育祭実行委員)が中心となって体育祭を進行し、全校生徒が、赤・青・黄・緑・紫・ピンクの6ブロックに分かれて、綱引きやタイヤ引きレース、10人11脚、大縄跳び、生徒会企画のバラエティレース、クラス・体育クラブ対抗のリレーやブロック対抗ダンスなど、多彩な競技に臨み、熱戦を繰り広げました。多くの保護者・地域の方々も観覧してくださり、生徒の皆さんの躍動する姿を分かち合える一日となりました。今年度は緑ブロック(3年1組・2年2組・1年2組)が優勝しました。また、同窓会より大縄跳びで学年優勝した各クラスに賞状・賞品を、振学会から生徒一人一人に飲み物をそれぞれいただきました。ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

◎後期生徒会役員選挙

10月8日(火)考査終了後の3限目に、後期生徒会役員選挙が行われました。体育館で立候補者の立ち会い演説会を実施し、その後、教室に戻って投票を行った結果、次の7名が当選となりました。公約の実現を目指して取り組み、新宮高校をさらに盛り上げてくれることを期待しています。

会 長 山口 遼太(2-2)

副会長 岡本 岳(2-2) 横山 蘭 (2-3)

書 記 新屋 樹人(2-2) 中西 優太(2-3)

会 計 鈴木 ひなた(2-2) 長澤 美和(2-4)

|

|

◎くまの学彩「新たな看護師の働き方」

9月27日(金)7限、1学年「くまの学彩」では、「新たな看護師の働き方」と題して紀宝町地域おこし協力隊の沼澤幸子先生が体育館で講演してくださり、後半はグループワークも行いました。緩和ケア病棟等で勤務されていたご経験や、その中で患者さんを支える存在として看護師の役割を考えられてこられたこと、かかりつけ看護師を増やす取組や患者さんが話せる場所づくり等、これまでの取組を具体的にお話しくださいました。また、後半のグループワークでは、カードを用いて「これから生きていく中で大切にしたいこと」を考えました。

|

|

◎2学年キャリアゼミナール・1学年進路LHR

9月25日(水)5~7限で、2学年対象のキャリアゼミナールを実施しました。進学講話、就職講座、公務員講座に分かれて生徒たちは受講し、また進学希望者については、講話の後、進路希望や興味関心に応じて12の分野でさらに講義や説明を受けました。経済学・経営学の分野では、立命館大学経営学部准教授の松浦先生が組織研究やマーケティング研究等についてお話しくださり、ひと・モノ・カネを集め、組み合わせて価値をつくり出す、それをさまざまな側面から考えるのが経営学部での学びです、など語られました。進路実現に向けての取組を本格化させる時期にきている2年生にとって、自身に向き合い、進路について考えを深め、行動を始める良い機会になったことと思います。また7限には、体育館で1年生対象の進路LHRも実施しました。

|

|

|

|

|

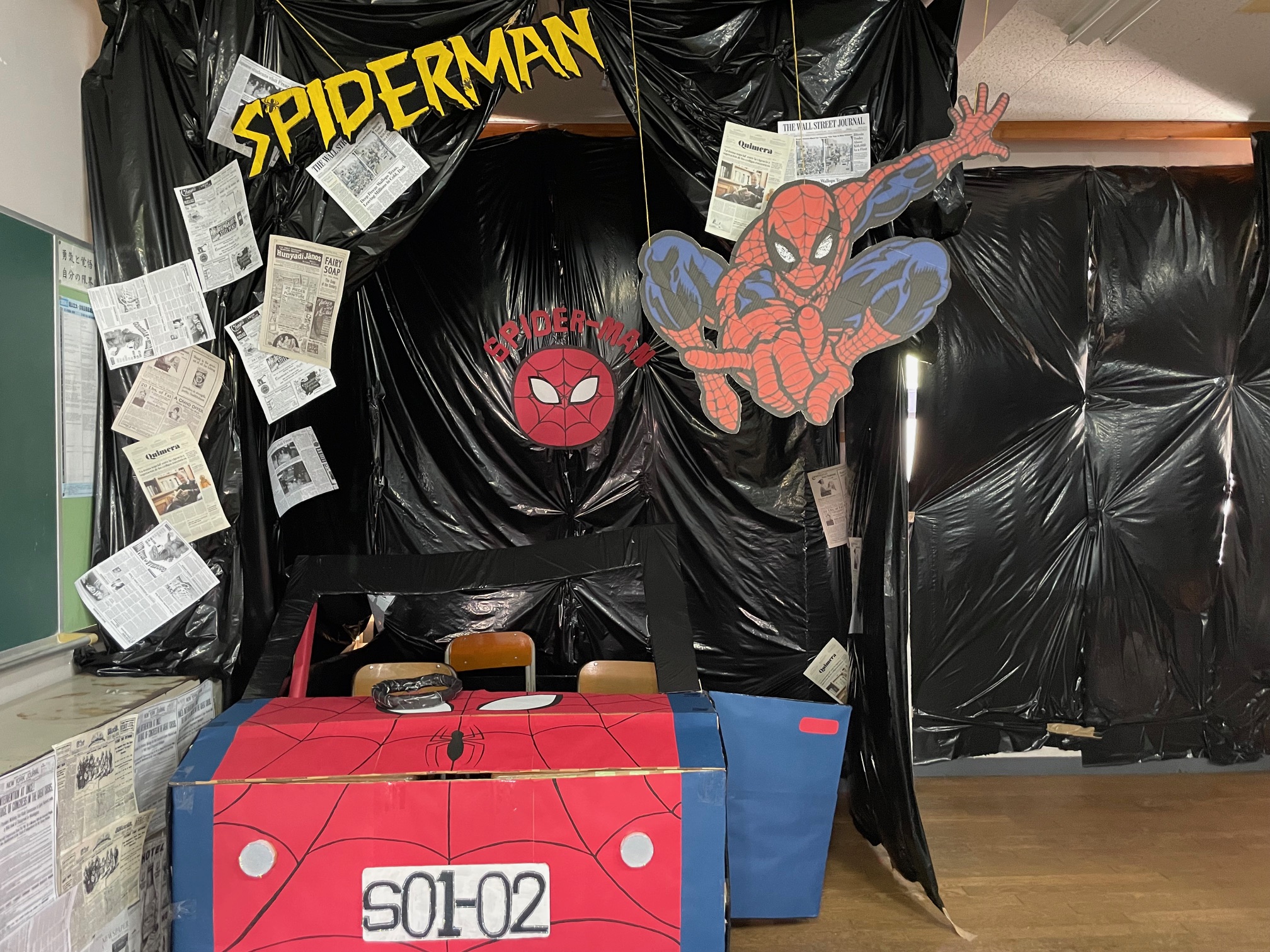

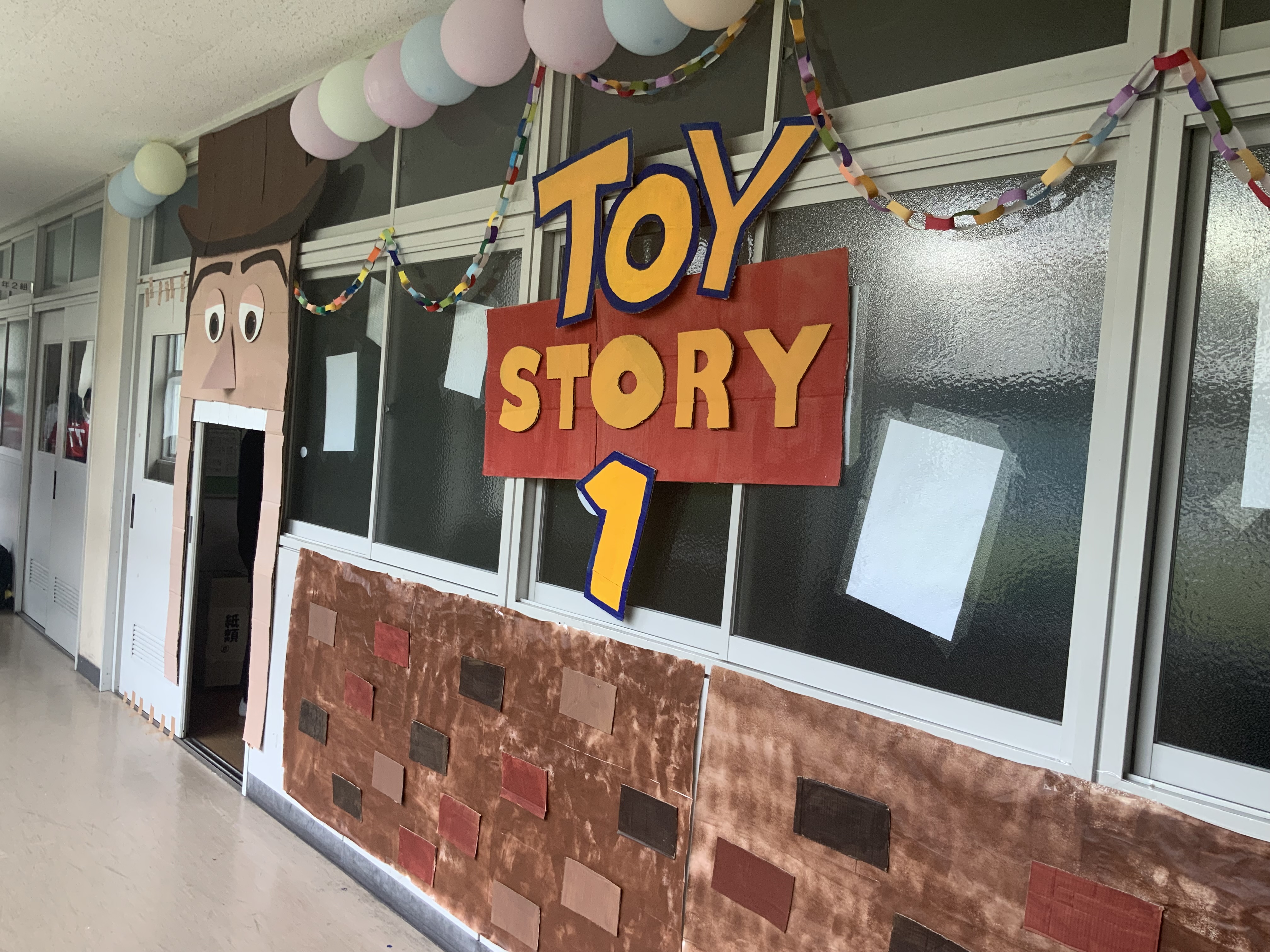

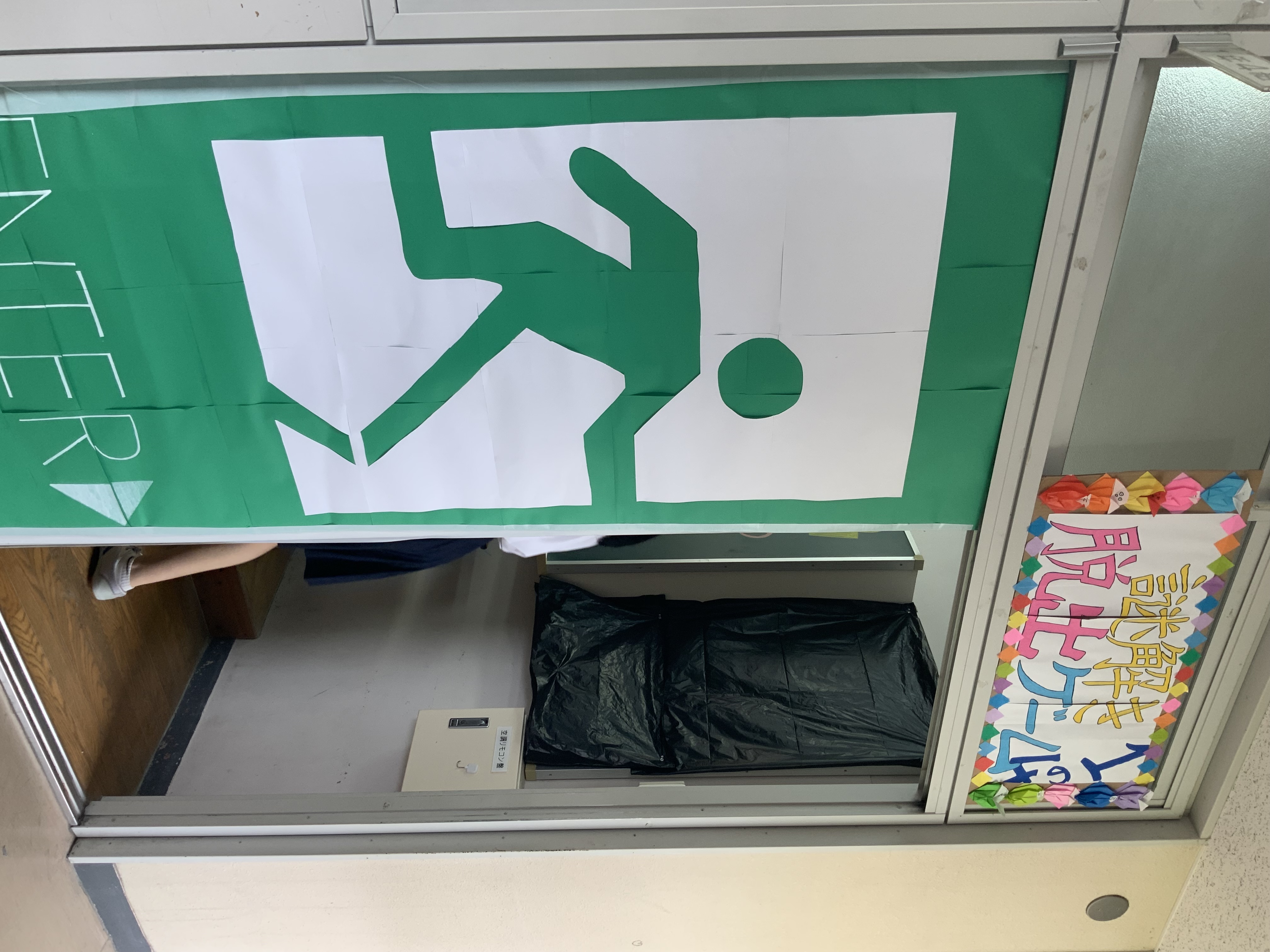

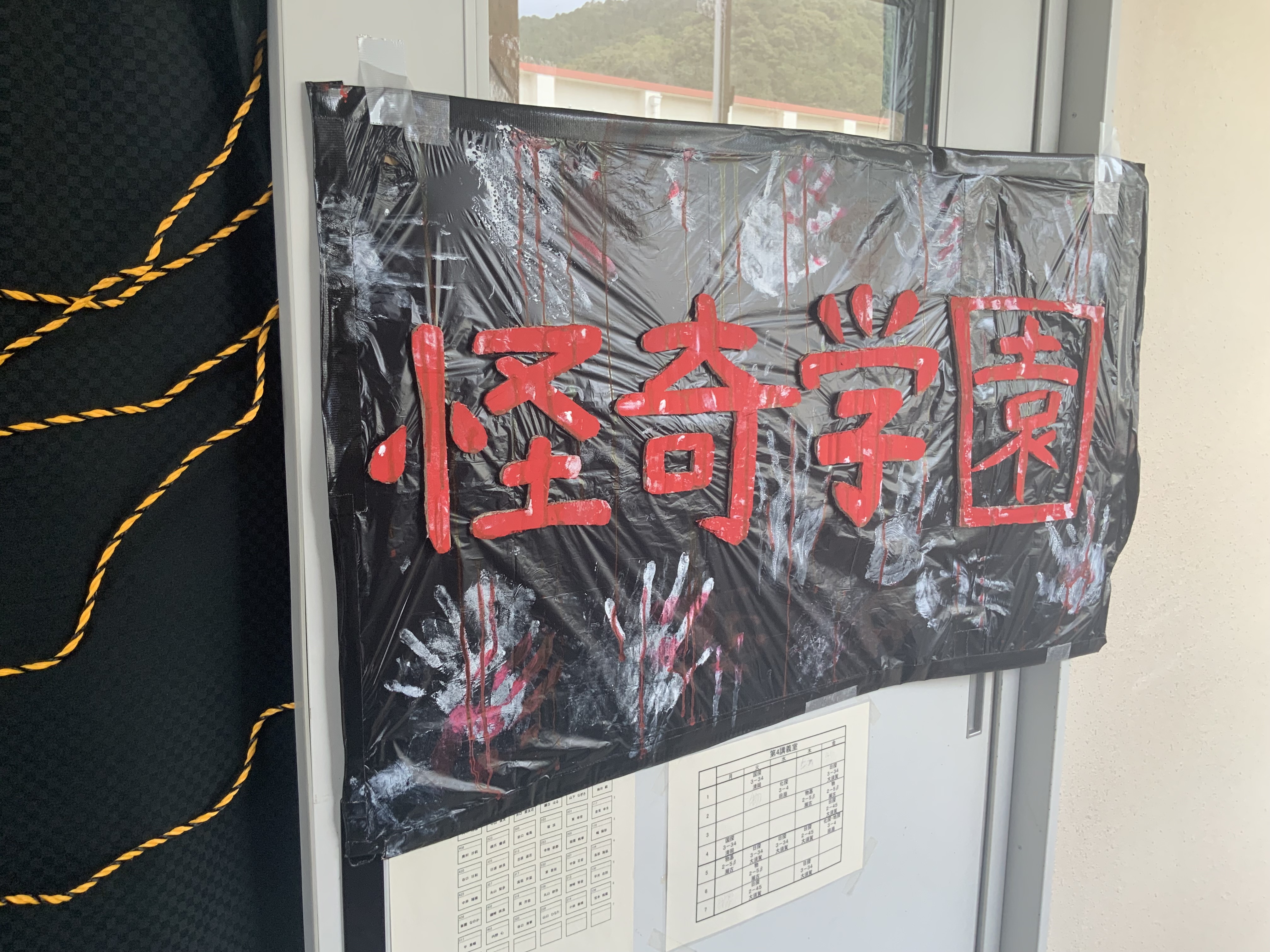

◎第31回彩雲祭「『Be real』~最高の瞬間を~」

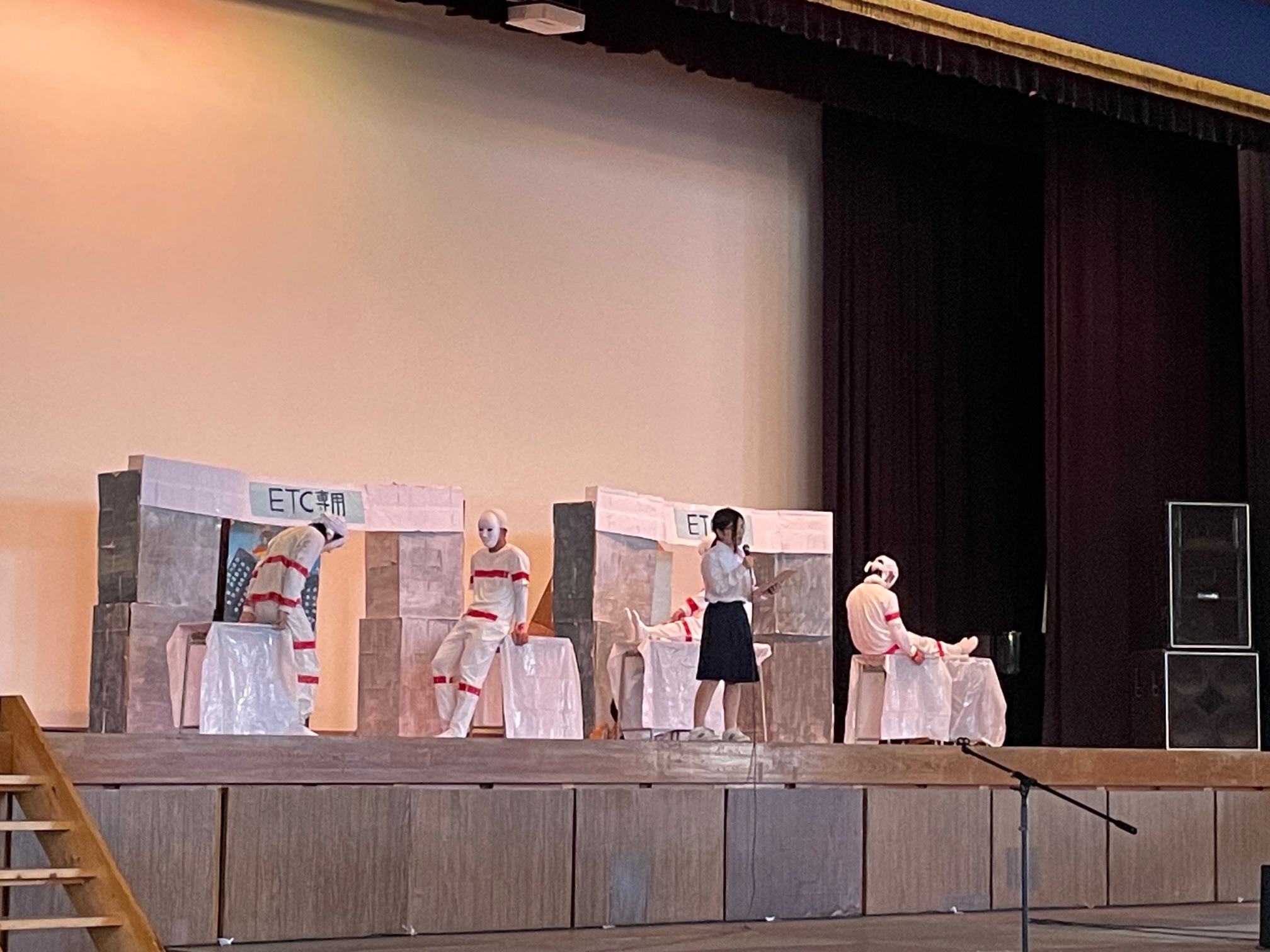

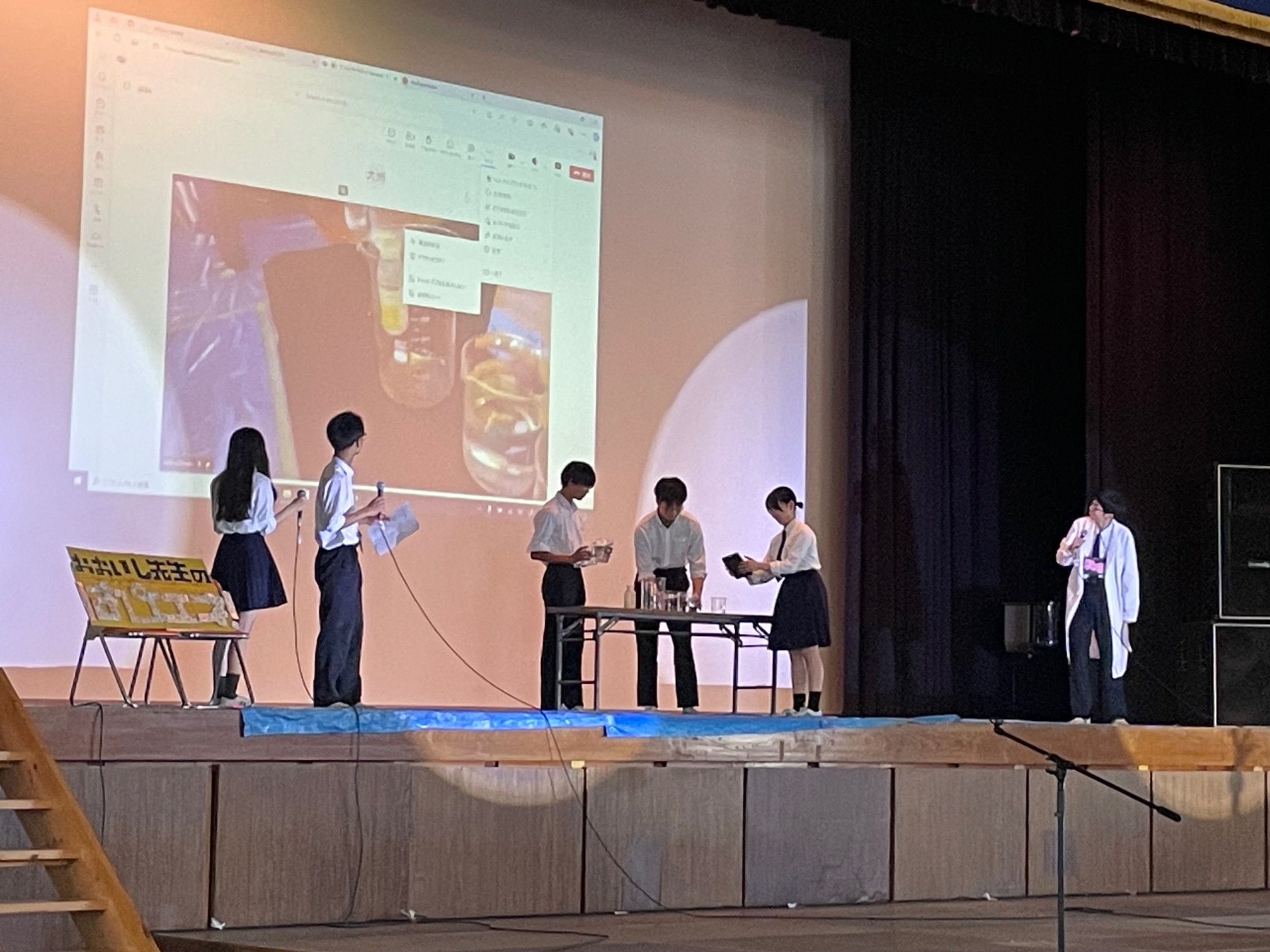

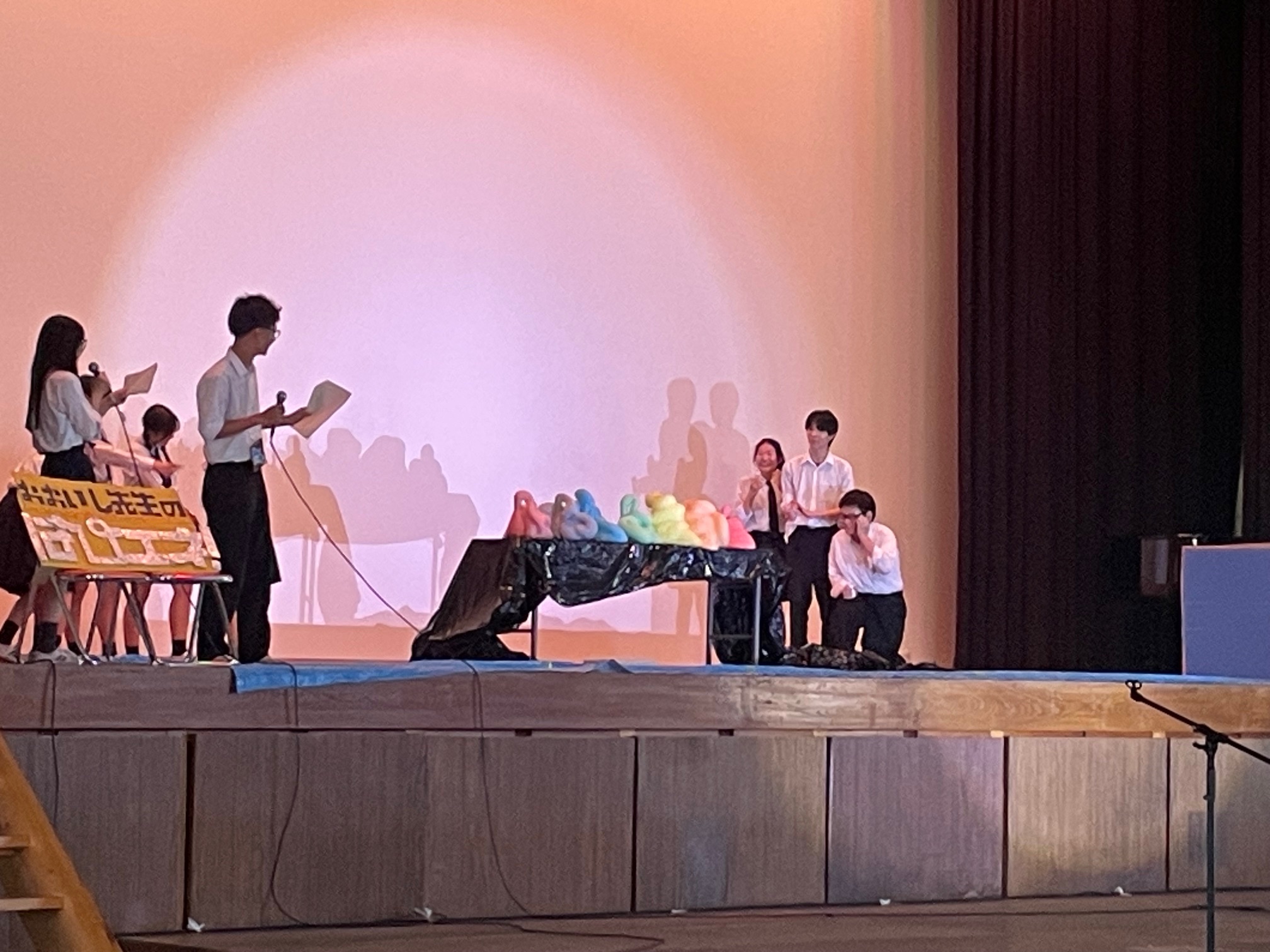

9月20日(金)・21日(土)に第31回彩雲祭(文化祭)を実施しました。今年度の行事テーマは、「『Be real』~最高の瞬間を~」。一人ひとりにとって「最高の瞬間」を新宮高校で刻み、思い出に残せるよう、充実した行事をともに創り上げようという思いが込められています。

1日目の午前中は、体育館でオープニングセレモニー、吹奏楽部・放送部・琴部・ESS部・音楽選択生の発表、続いて2学年各クラスのステージ発表が行われました。また、幕間には、各クラスや委員会等の取り組み紹介等も行いました。昼食後、校舎内でクラス・クラブ・授業展示等を実施するとともに、体育館では有志ステージが行われ、さまざまなパフォーマンスが披露されました。オープニングセレモニーでは、北村厚樹生徒会長と松木云葉実行委員長たちが、「クラブ・クラスともに協力して準備を行い、彩雲祭を迎えられたことを嬉しく思います。ルールを守って、最高の彩雲祭を、最高の瞬間を全員で楽しみましょう。」と挨拶しました。また、動画を通じて彩雲祭を楽しむための諸注意を伝えました。今年度は、充実したクラブ発表、熱い思いで工夫の凝らされたクラス発表が特に印象的でした。

2日目は、クラス・クラブの制作展示、アトラクションや、クラブ・委員会の活動発表に加え、3年生や振学会・同窓会の方々による食物バザー、また献血等が実施されました。

2日間を通じて大変多くの方々にご来場いただき、大盛況でした。保護者の皆さま、地域の方々に、さまざまな活動をご覧いただき、声援をいただきましたこと、心より感謝いたします。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

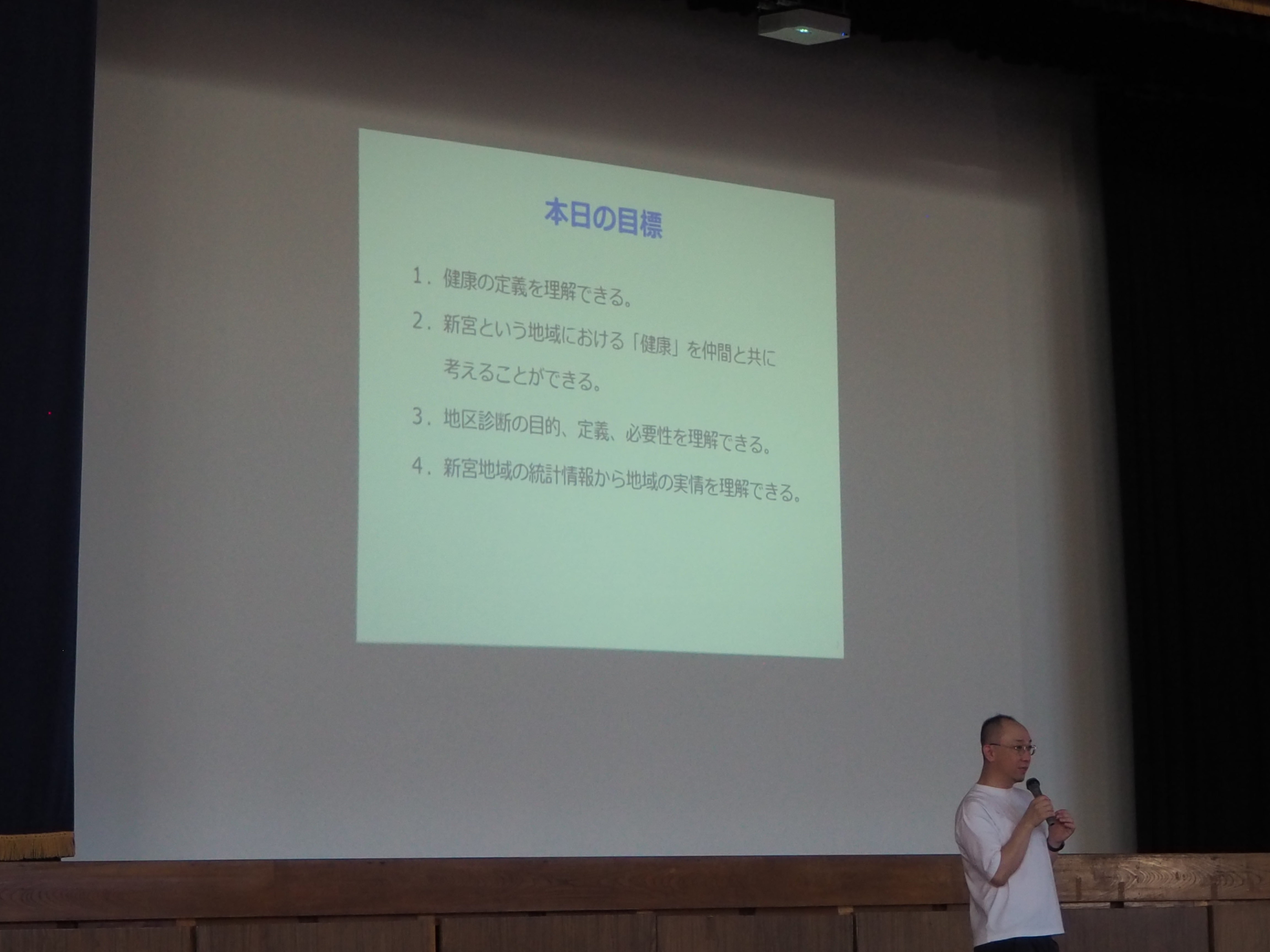

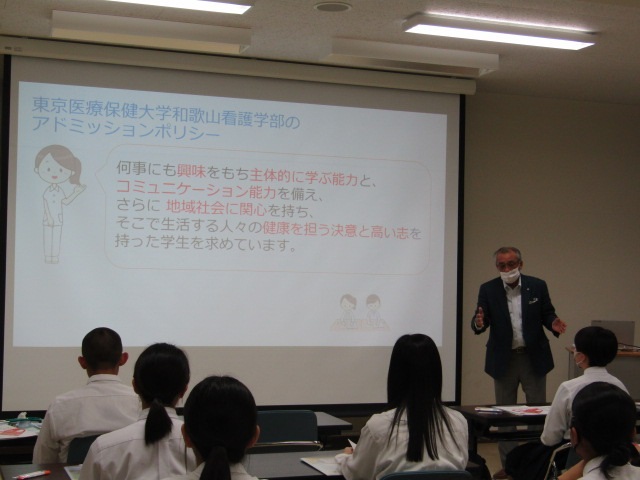

◎くまの学彩「和歌山県と新宮市の健康」

9月13日(金)6限、1学年「くまの学彩」では、「和歌山県と新宮市の健康」と題して東京医療保健大学和歌山看護学部看護学科教授の南部泰士先生が、体育館で講演してくださいました。「少子高齢化が進む中で、健康であることや長生きすることの価値が改めて問われている。健康でいるためには、人との繋がりが大事。助け合いによって健康になれる。健康づくりは地域づくりでもある。」と語られ、地域の健康課題を明らかにする理論として、コミュニティ・パートナーズモデルも紹介されました。

|

|

◎くまの学彩「運動と心拍数について」

9月6日(金)7限目に、1年生が「くまの学彩」の授業として、体育館で岐阜大学教育学部の上田真也先生から「運動と心拍数について」をテーマとした講演を聞きました。また、代表の生徒たちが実際に心拍数を測りながら運動を行い、測定結果からどのようなことが分かるか、先生がリアルタイムで解説してくださいました。実感をもって学べることの多い、有意義な時間となりました。

|

|

|

◎くまの学彩・外務省高校講座

9月5日(木)4限目に、1年生が「くまの学彩」の一環として、体育館で外務省の高校講座を受けました。「日本を外から眺める」ことをテーマに、外務省総合外交政策局政策企画室の山崎茉莉亜さんが、問いを投げかけながらお話しくださいました。山崎さんの母親が新宮高校の卒業生とのことで、第二の故郷が新宮との嬉しい繋がりもありました。日本の食糧自給率の低さと多くを輸入に頼っていることから、「日々の生活は世界と繋がらなければ成立しない」と話されました。また、「日本は平和で安全な国か」「日本は豊かな国か」と問いかけ、生徒の意見を聞きながら、「平和で安全だと感じているなら、そこには外交や防衛の努力がある。」「世界中で仲間を増やしていく必要がある。世界が成長していくという考え方も大事である。」と話され、外交の大切さや、日常の疑問、世界に一歩踏み出すことを大事にしてほしいという思いを伝えられました。

|

|

◎1学年キャリアゼミナール

9月4日(水)5・6限で、1学年対象のキャリアゼミナールを実施しました。生徒たちは、自身の進路希望や興味関心に応じて22の分野に分かれ、それぞれ講義や説明を受けました。看護の分野では和歌山県立医科大学の辻あさみ先生が看護の仕事内容ややりがいについて、また大学と専門学校の違いについて等、話されました。理学・工学の分野では大阪公立大学の恩田真紀先生がDNA鑑定やPCR法について等、実験も交えながら説明くださり、大変興味深い内容でした。秋には、次年度の科目選択も控えており、自らの進路について考えを深める機会になったことと思います。

|

|

|

|

◎スペイン・ガリシア州より来校

9月3日(火)11時すぎに、スペイン・ガリシア州より15名と引率者1名が、和歌山県企画部の方2名とともに来校しました。会議室で橘教頭より歓迎の挨拶を行い、その後、1年4・5組の生徒たちと交流しました。はじめに、池ノ本悠さんと神部虹七さんがスペイン語で歓迎の挨拶を行いました。二人は、2学期開始後すぐから、「きのくに学びの教室」で学んでいるジョルディさん、ディエゴさん、マツオさんよりスペイン語の指導を受け、しっかりと歓迎の気持ちを伝えました。次に、スペイン・ガリシア州の代表者4名がスライドを用いてガリシア州の紹介を行いました。雄大で美しい自然が印象的でした。各教室に場所を移してのグループ別の交流では、ジェスチャーゲームや折り紙なども一緒に行い、繋がりを深めました。12時30分から13時までの希望者交流会では、昨年度スペイン・ガリシア州を訪問した3名をはじめ、大勢の生徒が集まり、賑やかに語り合いました。とても貴重な経験となりました。

和歌山県とスペイン・ガリシア州は姉妹道提携を結んでおり、2010年度から青少年交流事業を実施しています。

|

|

|

|

◎「日本史研究」探究的な学び

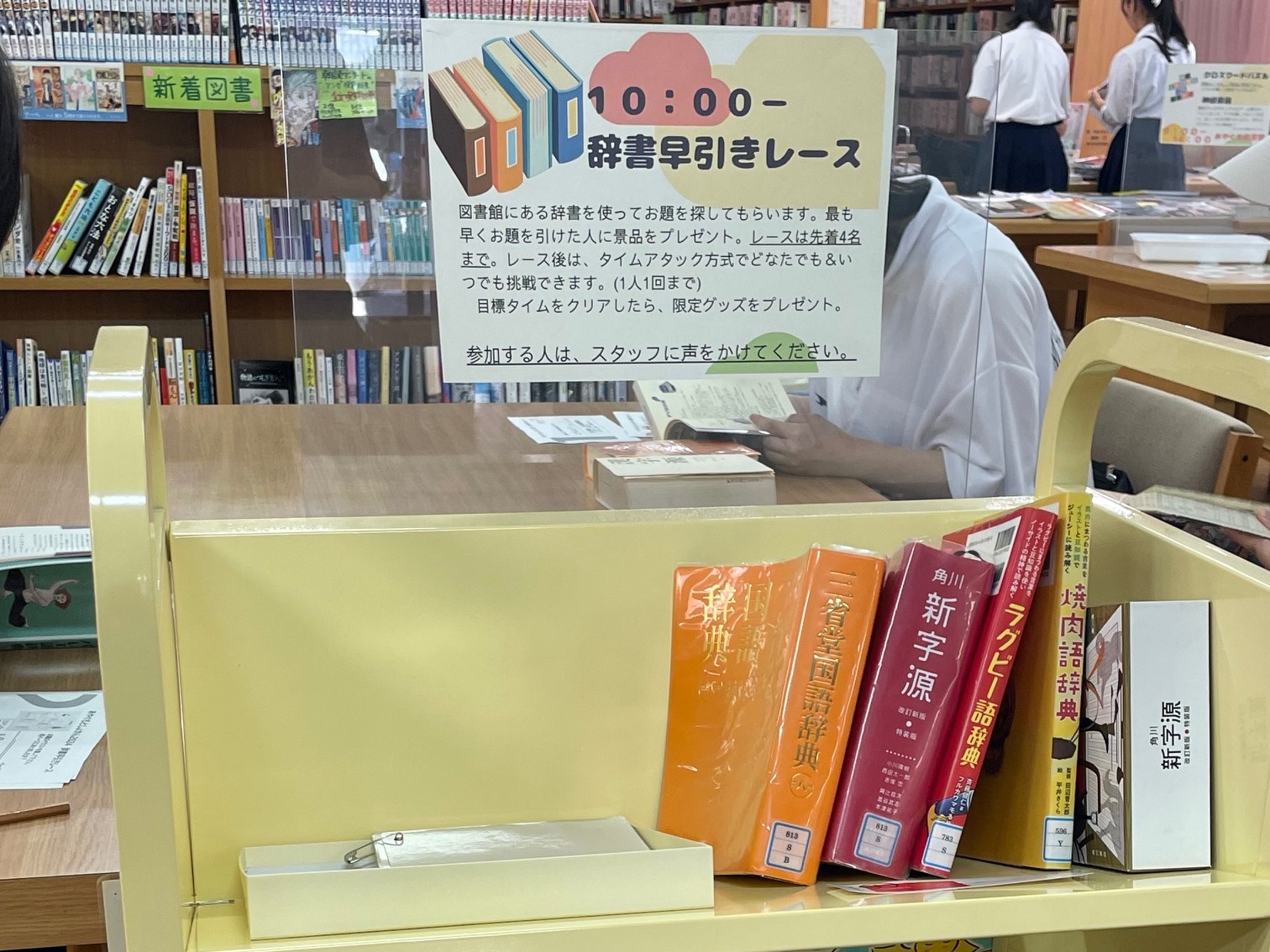

9月2日(月)2限「日本史研究」(3年2・3組)の授業では、探究的な学びの一環として、図書館で新書の点検読書を行いました。グループに分かれて、1人2冊ずつの点検読書にチャレンジし、自分の読んだ本の内容について相手に説明しました。さらに読んでみたい1冊が決まったら、参考文献と共にチェックすることで、どんどん理解が深まります。テーマから資料を探す方法を身に付けて、学びを進めていきましょう。

|

|

|

◎医療センター出前講座

8月26日(月)14:00から、本校神倉ホールにて医療センター出前講座を行い、医療系への進学を考えている生徒32名が参加しました。講師として、二河良成氏(看護師)、津呂橋慶氏(看護師)、山本悠氏(助産師)、野尻幸江氏(薬剤師)、見座昌平氏(診療放射線技師)、河井基宏氏(理学療法士)、南熊野氏(臨床検査技師)、坂本亮輔氏(臨床工学技士)の8名が来てくださり、各職種の仕事内容の説明を受けたあと、採血や薬の調合と袋詰めなどの技術体験を行いました。実際の医療機器などを使っての体験に、参加した生徒たちは大変興味深く取り組んでいました。

|

|

|

◎2学期始業式

8月26日(月)1限に、約1ヵ月間の夏休みを終えて、2学期始業式を体育館で行いました。県民歌斉唱、校歌斉唱に続いて、下村校長が式辞を述べ、「今月8日に宮崎で地震があり、『南海トラフ臨時情報(巨大地震注意)』が発表された。改めて避難等について考える機会となったが、考えて行動に移すことが大事である。また、何事も『インプット』とともに『アウトプット』が大切になる。取り入れた知識や情報を基にして、自分の考えを表現し、発信していくことが、これからの社会では求められる。授業でも部活動でも、『アウトプット』の機会を増やし、自己の成長に繋げてほしい。3年生は進路決定に向けて大事な時期を迎えるが、最後まで粘り強くやり通してほしい。そして進路先で活躍できる土台作りをしよう。」と語りました。始業式後には、生徒支援部の藪部長から2学期の学校生活についてのお話があり、服装頭髪の確認が行われました。学習、学校行事、部活動等に積極的に取り組み、実りの多い2学期にしましょう。

|

◎オープンスクール

8月5日(月)9:00から、令和6年度新宮高等学校オープンスクールを実施しました。新宮・東牟婁地方や三重県南部地方を中心に、中学3年生・保護者・教員の方々等、約320名が参加してくださり、全体会・体験授業・クラブ体験等を行いました。全体会では、学校紹介のオープニング映像の上映、橘教頭の挨拶の後、岩倉教務部長より令和7年度から設置される「学彩探究科」と「普通科」についての説明が行われ、太田キャリア研究部長から「探究学習」についての説明・紹介がなされました。また、有志生徒から彩雲祭、体育祭、ロングハイキングなどの学校行事や、クラブ活動の紹介が動画上映とともに行われました。その後、国語や理科等の10の体験授業や、希望者による寄宿舎見学、クラブ体験を通して、高校での学びや学校生活に触れていただくことができました。また、今年度は個別相談会も実施しました。本校の魅力が伝わっていれば嬉しいです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

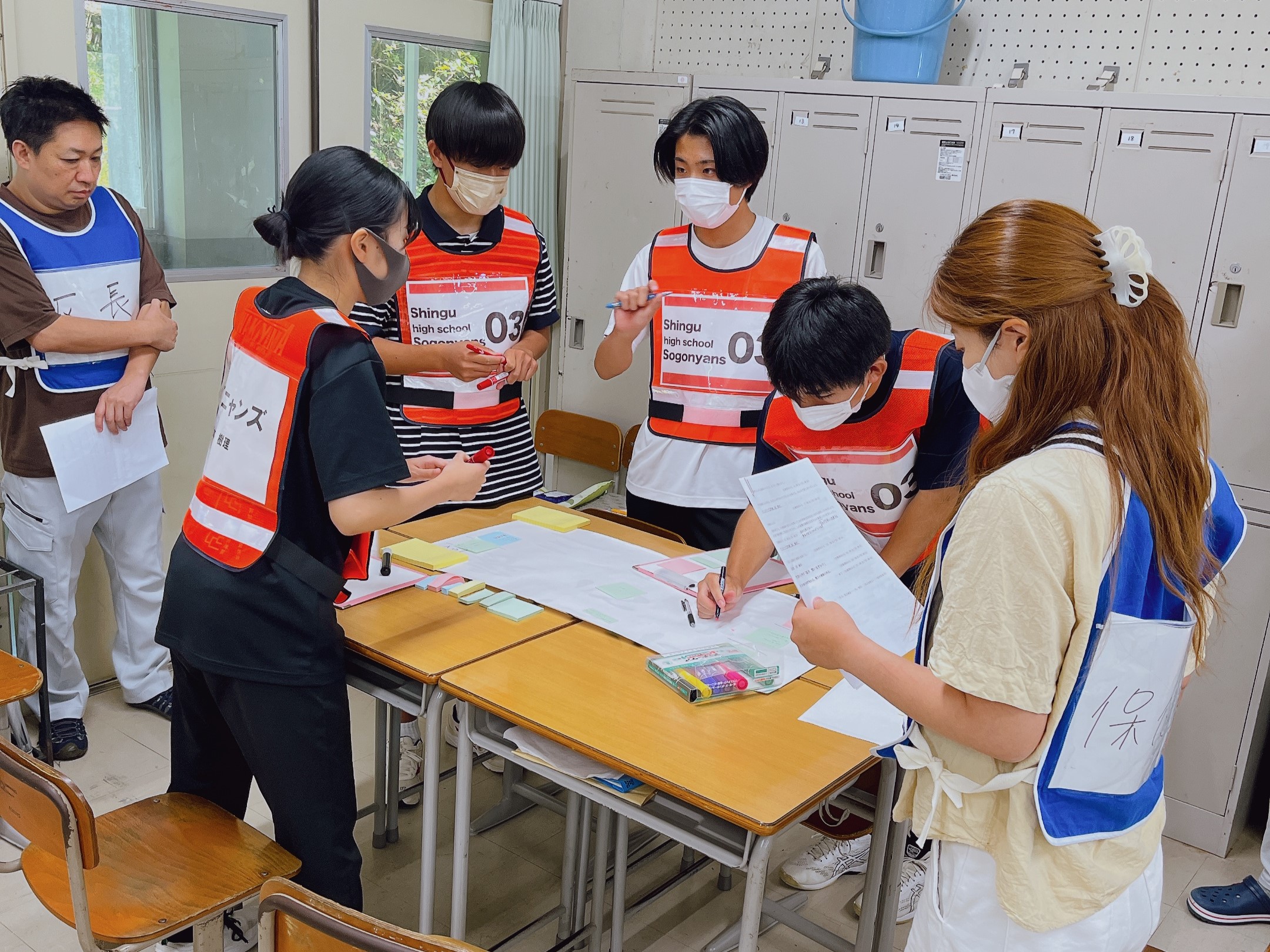

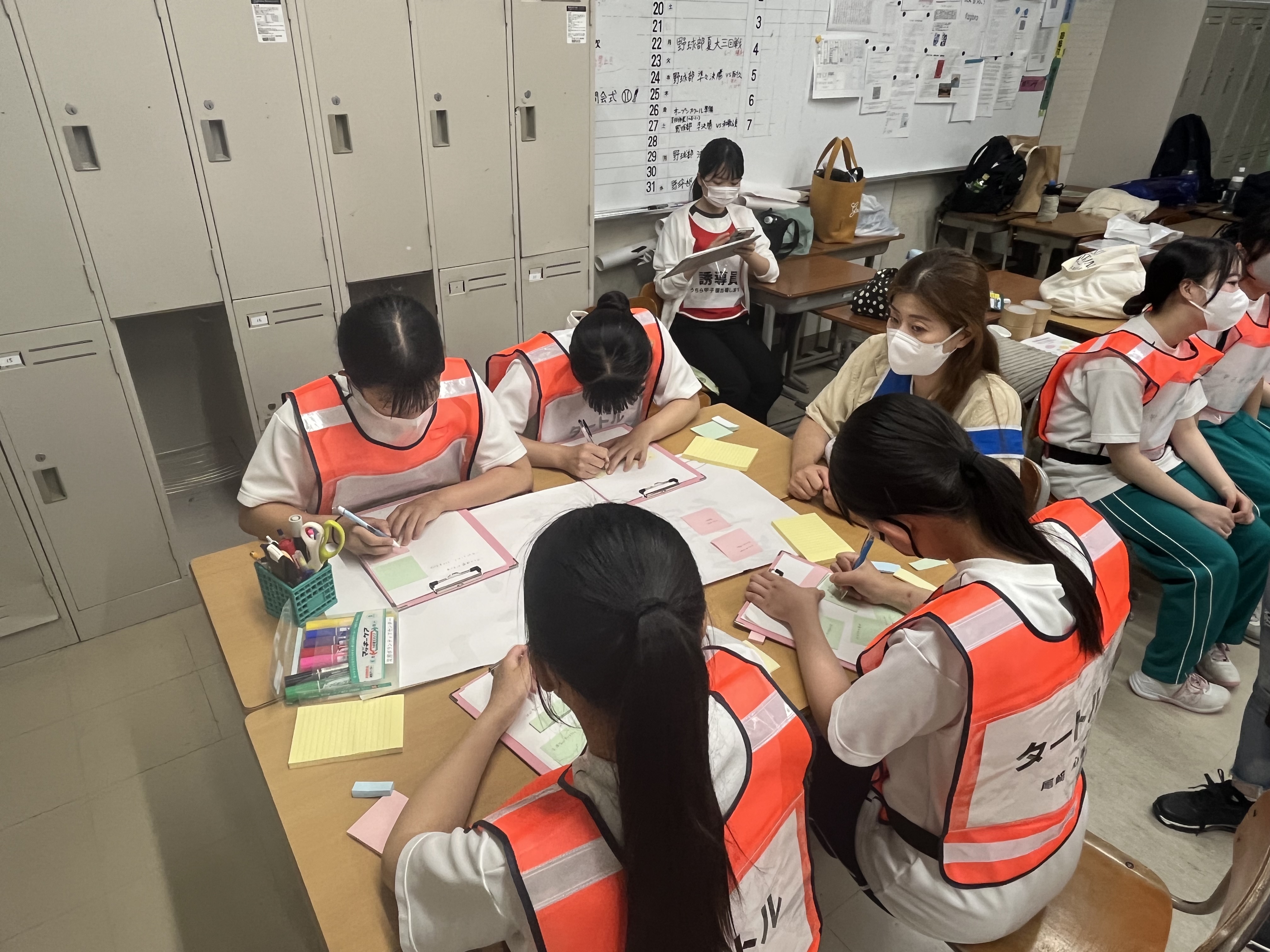

◎第7回紀南メディカルラリー甲子園

8月3日と4日の2日間、近畿大学附属新宮高等学校にて、第7回紀南メディカルラリー甲子園が開催されました。本校からは16名が出場、またボランティア員として1名が参加しました。初日は、半日かけて救急救命法をはじめとした様々な事前学習が行われました。2日目はいよいよラリー本番、木本高校2チーム、紀南高校1チーム、近大新宮4チーム、本校4チームの計11チームで競いました。ラリーは、学校や福祉施設等、様々な場所で災害や急な発病が起きたことを想定し、4人が協力してその課題を解決していく、というものです。6つのロールプレイの役者や採点者として、約100名の方がボランティアスタッフとして参加されていましたが、衣装やセットも凝っていて、臨場感のあるものでした。ほとんどの方が医療や介護に従事されている方で、実際の現場の雰囲気を少し味わうこともでき、生徒のみなさんには大変貴重な経験となりました。

|

|

|

|

|

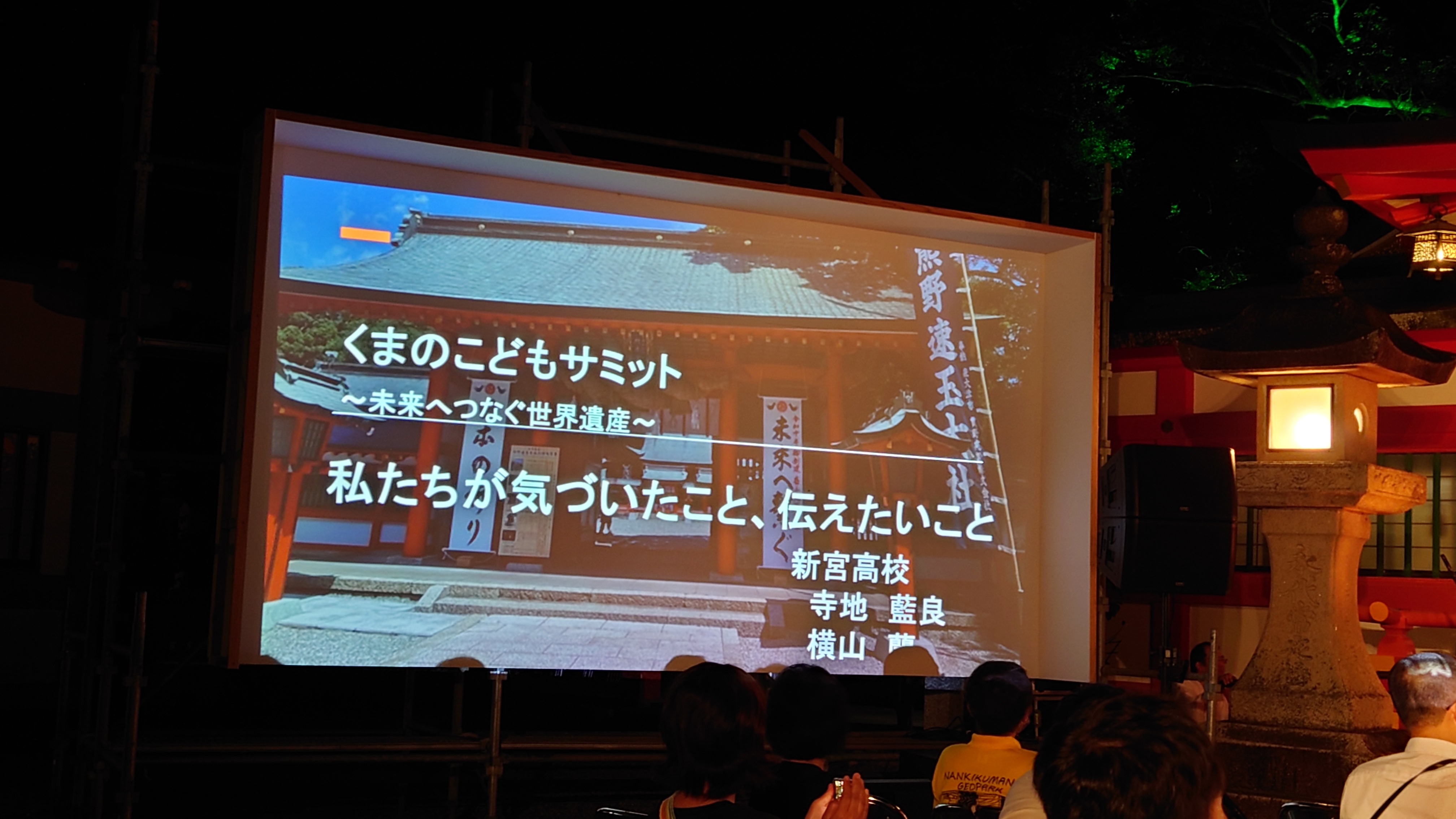

◎くまのこどもサミット

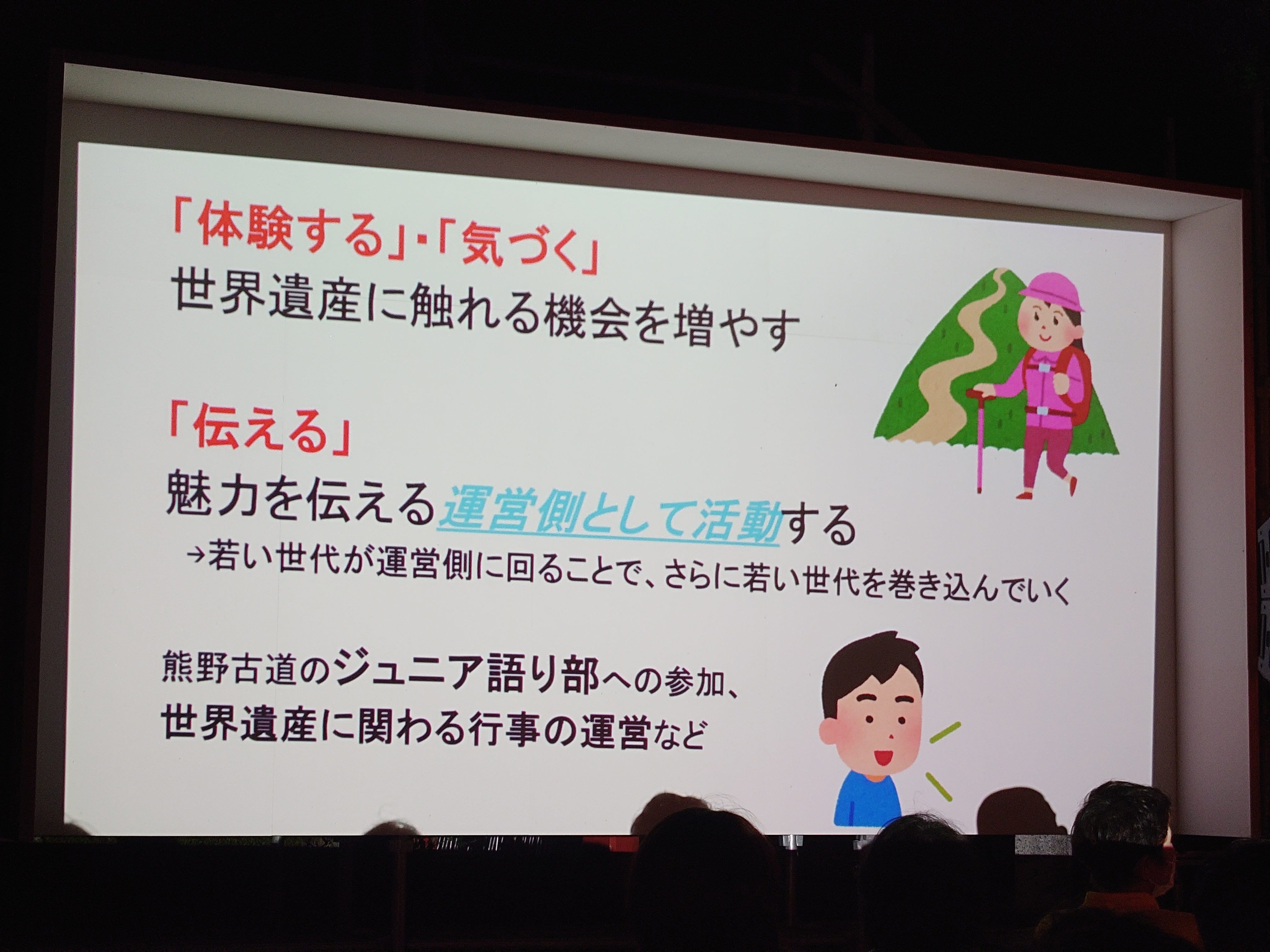

7月27日(土)17:50から熊野速玉大社で、世界遺産登録20周年記念事業「くまのこどもサミット~未来へつなぐ世界遺産~」(熊野速玉大社世界遺産を守る会主催)が開催され、本校からは3年生の寺地藍良さんと2年生の横山蘭さんが発表者として参加しました。新宮市内の中学校4校、高等学校3校から約20人が参加し、熊野の魅力と課題について皆で改めて考える機会を持ちました。寺地さんと横山さんは、「私たちが気づいたこと、伝えたいこと」と題して、この地で暮らす私たちにとって、世界遺産は日常生活の中にあることを体験に基づいて話しました。だからこそ、その価値に気づきにくい側面はあるけれども、熊野には、「自然の豊かさ」「人との繋がり」「精神性(寛容さ・先見性・進取の気風など)」というような魅力があり、「体験する」「気づく」ことの大切さを示しました。また、魅力を「伝える」こと、そして世代をこえて話し合い、「考える」ことこそが、世界遺産・熊野を未来までつなぐ鍵になるのでは、と発表しました。最後には、各校の意見を集約し、参加者全員で「みんなで守る みんなでつむぐ 私たちの宝物 世界遺産『熊野』」というメッセージを読み上げました。

|

|

|

|

|

◎高校生動画コンテスト&高校生・中学生合同文化祭

7月21日(日)13:30から新宮市の丹鶴ホールで、丹鶴ホールプロモーションチームICOLE、新宮市教育委員会共催による「高校生動画コンテスト&高校生・中学生合同文化祭」が行われ、本校からも生徒会執行部や放送部をはじめ、多くの生徒が企画・運営に携わったり、参加したりしました。放送部は、司会進行や朗読等を行い、大活躍でした。動画コンテストでは、3年生の田上星海さん、桐本紗さん、三原海人さん、曽越悠さんが制作した動画が優秀賞を受賞し、新宮高校・新翔高校の硬式野球部制作の動画が特別賞を受賞しました。

|

|

|

|

|

◎共通テストAS

7月19日(金)、1学期終業式・HR後に、大学入学共通テストの受験を考えている3年生を対象に、会議室で共通テストASを実施しました。3年生が受験する令和7年度入試からは、新課程の入試となり、大学入学共通テストにおいても新たに「情報」が入試教科に加わったり、地歴・公民の入試科目が大幅に変わったり、国語が90分、数学②(数学ⅡBC)が70分となるなど、大きな変化があります。今回のASでは、令和7年度入試の流れを確認し、出題科目と科目選択の方法や、その他受験上の注意等について、清岡進路指導部長から丁寧な説明や励ましがありました。3年生にとっては、自分と向き合う、勝負の夏休み。可能性は無限大!頑張れ新高生!

|

|

◎1学期終業式

7月19日(金)1・2限授業、一斉清掃の後に、1学期終業式を体育館で行いました。県民歌斉唱、校歌斉唱に続いて、下村校長が式辞を述べました。1学期の新高生の頑張りを振り返った上で、県総体女子サッカー決勝戦でも感じた「やればできる」ということを是非皆にも思ってほしい、そして「やればできる」に大切なことは、向上心をもって「こうなりたい」と思うこと、我を見失うぐらい懸命になることだと話されました。また高校時代は勉強するときであり、数学者・岡潔の言葉を引きながら、やるべき時期に勉強をしなかった代償は、成長とともに大きくなり人生に影響していくので、今こそ学ぼうと呼びかけました。この夏の取組が進路に直結していく3年生はもちろん、1・2年生も含めてしっかり勉強する夏休みにしてほしい、そして2学期始業式には成長した姿を見せてほしいと語られました。また、終業式後には生徒支援部から夏休みの諸注意があり、その後、新体操服の選定結果も報告されました。8月25日までの夏休み、健康には気をつけて、充実した時間を過ごしてください。

|

|

◎和歌山県立医科大学薬学部校内説明会

7月17日(水)16:10から、和歌山県立医科大学薬学部の校内説明会を視聴覚3で行いました。昨年度に続き、薬品化学研究室教授の相馬洋平先生がお越しくださり、大学での学びの概要やカリキュラム・入試等について丁寧にわかりやすくお話しくださいました。和歌山県立医科大学薬学部での学びを具体的にイメージすることができ、進路実現に向けての意欲を高める時間となりました。

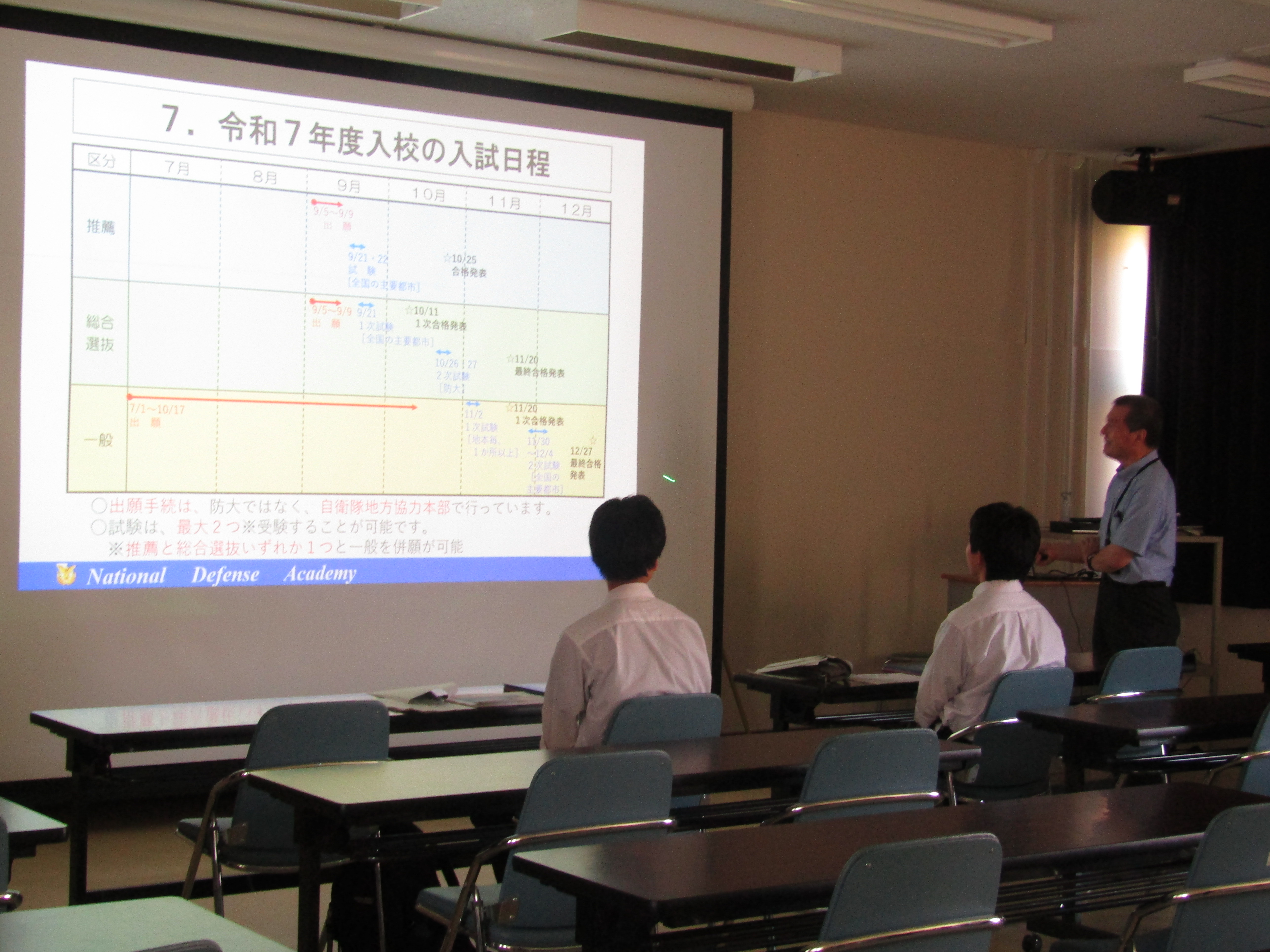

◎防衛大学校出前講座

7月16日(火)16:05から約1時間、視聴覚教室3で防衛大学校出前講座が行われ、生徒2名が受講しました。電気情報学群電気電子工学科の森武洋教授(工学博士)が授業を実施してくれました。またその後、大学校の説明や紹介も詳しくなされました。

|

|

◎山東師範大学生来校

7月16日(火)9時すぎに、中国の山東師範大学生30名と先生3名が来校しました。会議室で下村校長より歓迎の挨拶を行い、訪問団代表の曲団長も挨拶されました。2限目には、生徒代表(小賀柚那さん、小松明日香さん、山本美宮仁さん)の英語・中国語での挨拶の後、5グループに分かれて、校内の施設見学と授業見学を実施しました。3限目には、各HR教室(5クラス)で2学年全員との交流会を行い、ミニスポーツやゲームなど、準備してきたさまざまな形で積極的な交流がなされました。あっという間に打ち解けた雰囲気になり、授業時間が終わる頃には、名残を惜しむ姿があちこちで見られました。訪問団は12時頃に本校を出発されましたが、とても貴重な経験となりました。

|

|

|

|

|

|

◎和歌山県立医科大学保健看護学部校内説明会

7月12日(金)16:10から、和歌山県立医科大学保健看護学部の校内説明会を視聴覚3で行いました。橋爪洋先生〔医学博士/医学部・保健看護学部教授/本校ご出身〕と米島望先生〔保健看護学部講師〕がお越しくださり、大学での学びの概要やカリキュラム・入試等について丁寧にわかりやすくお話しくださいました。生徒9名、保護者の方3名が参加しました。

◎なぎ看護学校校内説明会

7月10日(水)16:10から、なぎ看護学校の校内説明会を視聴覚3で行いました。副学校長の尾﨑裕美先生、教務主任の水主雅人先生が見えられ、入試の概要や入学後のカリキュラム、学校生活、就職状況、学費等についてご説明いただきました。また、国家試験の対策等についてもお話しいただきましたが、国家試験の合格率は全国平均を大きく上回っているとのことでした。生徒18名、保護者5名の方が出席しました。

|

|

◎和歌山リハビリテーション専門職大学校内説明会

7月8日(月)16:10から、和歌山リハビリテーション専門職大学の校内説明会を視聴覚3で行い、生徒11名と保護者の方5名が参加しました。理学療法学科長の松井有史氏、教授で作業療法士の巽絵理氏がお越しくださり、大学や学部の説明をしてくださいました。

◎夏休み前進路研究講座&共通テスト対策英語講座

7月8日(月)、夏休み前進路研究講座と共通テスト対策英語講座を2・3年生を対象に実施しました。夏休み前進路研究講座は、面接や自己アピール書について学び、自身と向き合い、進路実現に繋げることを狙いとして開設しました。共通テスト対策英語講座は新中会(旧制新宮中学校同窓会)と新宮高校同窓会の後援により、予備校の英語講師・妹尾真則氏に来校いただきました。「さあ、飛躍のしっぽをつかもう!」と題した特別授業で、英語を土台から着実に頭の中に構築していく、充実した学びの機会となりました。夏の学習にしっかりと繋げていきましょう。

|

|

|

|

|

|

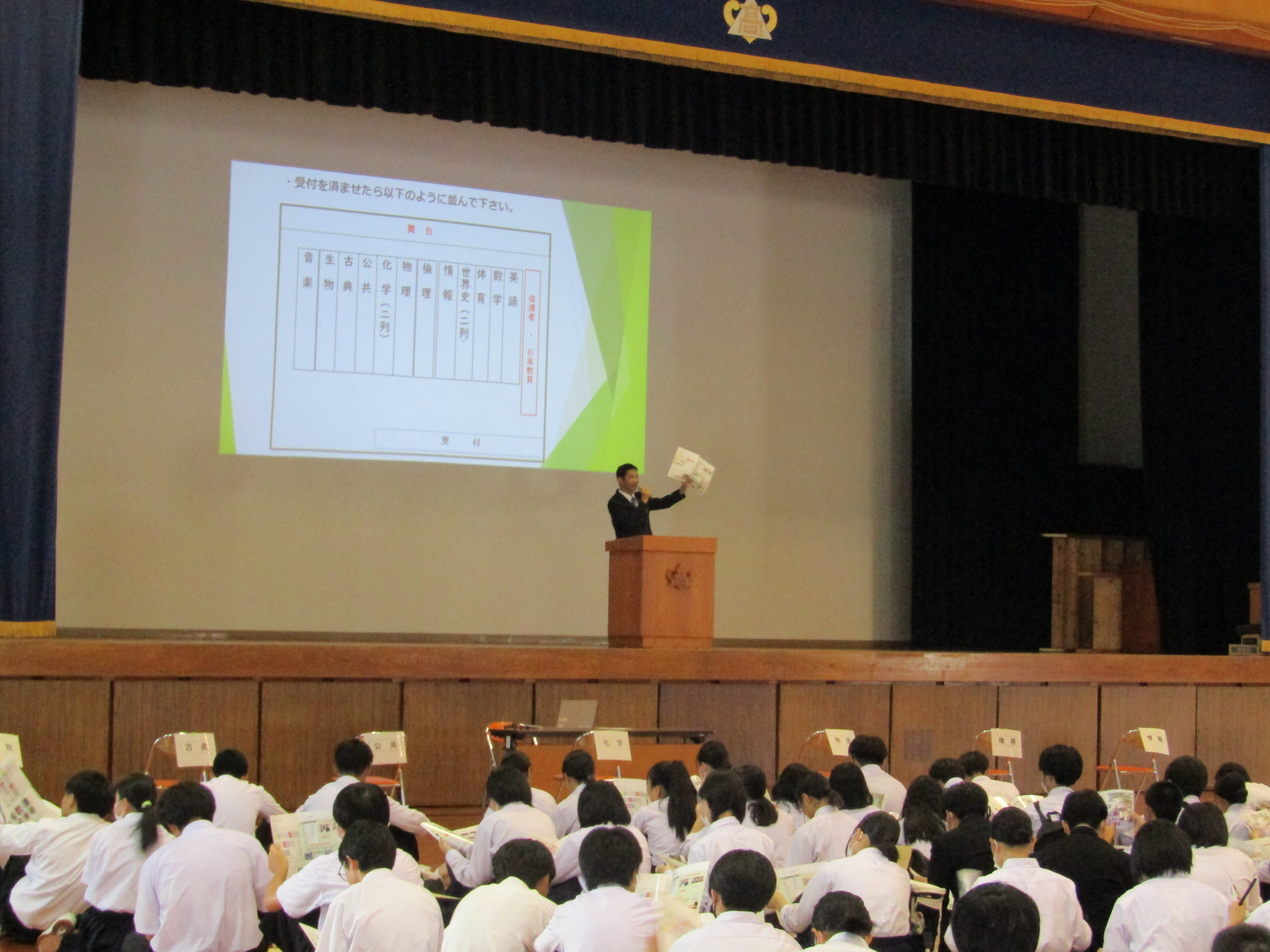

◎1学年科目選択説明会

7月5日(金)19時から会議室で、1学年保護者対象の科目選択説明会を行いました。約100名の保護者の方々が出席くださり、下村校長の挨拶の後、岩倉教務部長が2・3年次の教育課程や、進路希望と2年次の選択群における選択の仕方の関連性等について説明しました。

|

|

◎和歌山県立医科大学医学部校内説明会

7月5日(金)16:10から、和歌山県立医科大学医学部の校内説明会を視聴覚3で行いました。事務局の山本圭治氏より、入試方式、特に県民医療枠についての説明を受けました。その後、和歌山県立医科大学地域医療支援センター副センター長の蒸野寿紀氏よりカリキュラムの概要等、医学部での学びについて年次ごとにお話しいただきました。生徒12名と保護者の方2名が参加しました。

|

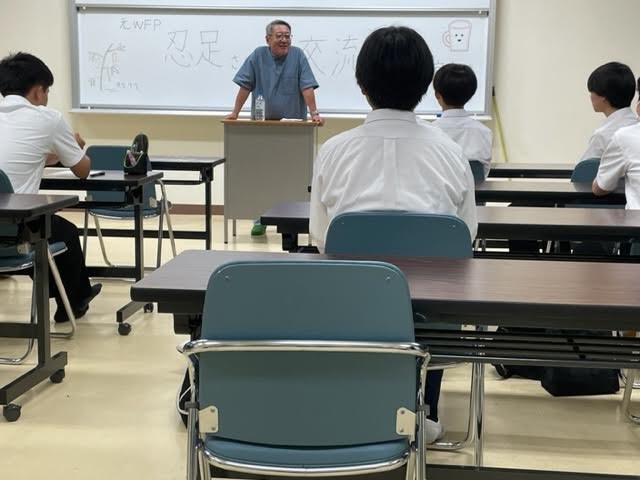

◎国連セミナー(高校生のための和歌山未来塾)

7月5日(金)7限目に1年生を対象に体育館で元国連世界食糧計画(WFP)のアジア地域局長である忍足謙朗(おしだりけんろう)氏による「世界とつながる国連セミナー」を実施しました。テーマは「国連から視る世界の不公平」です。世界の飢餓問題や紛争地への食糧支援について忍足氏の講話を聞きながら、世界の現状や今後について考えました。忍足氏は、「感染症が広がったときも、世界は本当に小さいと感じた。環境も経済も、世界はすべて繋がっている。困ったときはお互いさま。世界のことに関心を持ち、心のどこかで自分は世界の一市民であるという気持ちを持ってほしい。」と訴えました。また、多様性のある仲間とチームで仕事をする中で、人は違いより似ているところの方が多いことや、リーダーは、①誰に対しても公平であること、②勇気(のある決断、判断)、③思いやりを持つことが大切であることなどを話されました。その後、質疑応答の時間となり、生徒たちは「食品ロスをどう考えるか」や「理想の世界とは」、「国連で仕事をしようと思われたきっかけは」など、時間いっぱいまで質問を続けました。16時からは、場所を会議室2に移し、1~3年生の希望者を対象に第2部を行いました。参加した約15名の生徒たちは17時を過ぎるまで、途切れることなく忍足氏に質問し、質疑応答を繰り返しながら考えを深めました。第1部も第2部も大変有意義な時間となりました。

|

|

|

|

|

|

◎和歌山大学校内説明会

7月4日(木)16:10から、和歌山大学の校内説明会を視聴覚3で行い、生徒22名と保護者の方12名が参加しました。オンラインを活用して、宮口智成氏より大学や学部の説明を受けました。学部間の交流が盛んであることや、大学として協働と主体性、地域連携を大事にしていることなども話されました。

◎硬式野球部・吹奏楽部・全国大会出場者の壮行会

7月3日(水)、1学期期末考査終了後、11時から県総体等上位入賞者の表彰式を行い、続いて硬式野球部・吹奏楽部・全国大会出場者(レスリング部宮本次飛さん、美術部尾仲陽夏さん)の壮行会を体育館で実施しました。最初に下村校長が「高校で部活動を頑張ってきたすべてをかみしめて、一生懸命チャレンジしてほしい。野球部は統合後の新しい高校やクラブを象徴する合同チームとして、印象に残るような戦いを。吹奏楽部はその瞬間に最大限の力を発揮できるよう準備を。インターハイや総合文化祭では、新宮高校の名を全国に響かせよう。」と語りかけました。3年生で生徒会副会長の後岡遼亮さんは、「代表としての誇りを持ち、これまでの自分たちの頑張りを信じて、大会に挑んでください。在校生一同応援しています。」とエールを送りました。これらを受け、各クラブ、出場・出展者が、「力を合わせて最高のパフォーマンスをしたい」「全国の仲間から刺激を受け、自身を高めたい」など、大会に向けての抱負を語り、健闘を誓いました。新高生の健闘を祈ります!

|

|

|

|

◎進学講演会

6月28日(金)19時から、本校会議室にて進学講演会を実施しました。約60名の保護者の方々が参加され、河合塾進学アドバイザーの酒井宏太氏が「受験生のよきサポーターとなるために」と題して、最新の入試動向や保護者の心構えについてお話しくださいました。大学入試は、自分の将来を考え、成長する機会であり、「(少しでも)広い視野で」「最後まで」「挑戦する」を合言葉に頑張れるようサポートしていきましょう、と語られました。

|

|

◎1年生対象 科目選択説明会

6月26日(水)7限目に体育館で、1年生対象の科目選択説明会を行いました。岩倉教務部長より、2・3年次の教育課程についての説明があり、進路希望と2年次の選択群における選択の仕方の関連性等について話されました。自身の進路希望をしっかりと考えて、保護者の方や担任の先生ともよく相談して、科目を選んでください。

◎授業力アップ公開授業事後学習会(-探究的な学びとは-)

6月17日(月)放課後に、6限に実施した授業力アップ公開授業(化学・大石先生)の事後学習会をもちました。7限に教科の内容を中心とした研究協議を行った後、15名ほどの教員が自主的に集まり、「探究的な学び」の観点から今回の授業の振り返りを行いました。また、来年度から設置される「学彩探究科」の授業に向けての意見交換もなされました。

|

|

|

◎探究学習会

6月14日(金)午後、学校法人桐蔭学園理事長・桐蔭横浜大学教授の溝上慎一氏が来校くださり、教職員対象の探究学習会を行いました。5限は公開授業を実施し、国語・理科・保健・英語の4つの授業を中心に参観いただきました。6・7限は、各学年の総合的な探究の時間や学校設定科目「くまの学彩」の取組を見ていただきました。放課後に、「探究的な学習から生徒の資質・能力の育成へ」と題した講演を受けた後、希望者との座談会へと移りました。教授パラダイムと習得・活用・探究、教授パラダイムから学習パラダイムへの転換、学校から仕事・社会へのトランジション等についてお話しいただき、変化する社会の中で、高校教育の果たす役割と担う可能性が大きくなっていることを改めて実感しました。

|

|

|

◎くまの学彩「ジオパークについて」

南紀熊野ジオパークセンターの本郷先生と村上先生がお越しくださり、6月14日(金)7限目に体育館で、1年生を対象に「ジオパークについて」ご講演くださいました。地域の課題と研究紹介等についてお話しになり、珊瑚礁生態系活用型の沿岸防災について等、新たな示唆を得られる興味深い内容でした。

|

|

|

◎東京医療保健大学和歌山看護学部校内説明会

6月11日(火)16:10から、東京医療保健大学和歌山看護学部の校内説明会を視聴覚3で行いました。中山浩樹先生が東京医療保健大学での学びや入試方法等について説明してくださいました。生徒16名と保護者3名の方が参加しました。

|

|

◎授業力アップ公開授業事前学習会(-探究的な学びとは-)

6月11日(火)放課後に、来週6月17日(月)実施予定の授業力アップ公開授業(化学・大石先生)の事前学習会を行いました。15名ほどの教員が自主的に集まり、「探究的な学び」を切り口に、今回の授業のポイントを確認しながら協議し、理解を深めました。

|

|

|

◎振学会総会

6月7日(金)19時から、会議室で振学会総会を行いました。総会成立の確認の後、議案書に沿って、1号議案から6号議案まで審議しました。その中で、令和6年度の事業計画案や予算案が承認されました。

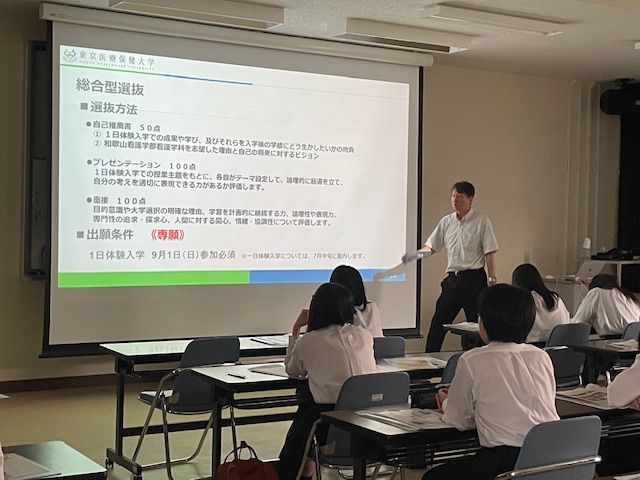

また、総会に先立って、進路説明会「総合型選抜・学校推薦型選抜について」を行い、本校の清岡進路指導部長が昨年度の進路状況や今年度の進路希望状況、大学入試の変化等も含めて説明しました。120名を超える保護者の方が出席されました。

|

|

◎くまの学彩「租税について」

6月7日(金)6限目に、1年生が「くまの学彩」の授業として、体育館で和歌山税務署の方から「租税について」と題したお話を聞きました。さまざまな視点から、税の役割やどう活用していくべきか等、「より良い未来のために今できること」を考える機会となりました。

◎交通安全講話

6月5日(水)7限目に、1年生を対象に交通安全講話を各HR教室で行いました。日頃の交通マナー等を振り返りながら、安全のために心掛けることや取り組むべきことについて考えました。

◎進路LHR

6月5日(水)5限目に3年生対象、6限目に2年生対象の進路LHRを実施しました。民間就職、公務員、看護医療系、各種専門学校、短期大学、四年制大学の6つの進路希望に分かれて講義を受けました。四年制大学の講座では講師の先生が、「少子化の影響で大学は入りやすくなっている。国公立大学の志願者も減っており、最後まで6教科を頑張ればチャンスがある。また、志望校合格のために大切なポイントは、①今日やったことを今日できるようにする、②学校の授業を最重要視する、③学校行事や部活動、探究活動などの課外活動に全力で取り組む、の3つです。」と語りました。

|

|

|

|

◎教育実習生講話

5月31日(金)1限目に全校生徒を対象として、体育館で教育実習生講話を行いました。

今年度は、本校出身の8名の教育実習生が、自身の高校時代の体験や大学での学び、大切にしていること等を語りました。「積極的なチャレンジが選択肢を増やす」、「挑戦し続けることやあきらめずに続けることが大切」等というメッセージが届けられました。

|

|

|

|

◎薬物乱用防止講話

5月29日(水)7限目に全校生徒を対象として、体育館で薬物乱用防止講話を行いました。新宮警察署生活安全刑事課の吉田氏より、危険薬物の種類や薬物の恐ろしさについて映像を用いながらお話しいただきました。今後甘い誘惑があるかもしれないが、安易に薬物を使用してしまうと依存症になり、心身をぼろぼろにしてしまうこと、薬物乱用は自分や家族、他人の一生も台無しにしてしまうということを伝えられました。

|

|

◎くまの学彩「検察庁の役割とは?裁判員裁判とは?」

5月24日(金)6限目に、1年生が「くまの学彩」の授業として、体育館で和歌山地方検察庁の方から「検察庁の役割とは?裁判員裁判とは?」と題したお話を聞きました。検察官や検察庁の仕事について、内容ややりがいなどを詳しく伺うことができました。また、夢を叶えようというとき、自分をどういう環境に置くかが大事です、という言葉も印象に残りました。

◎総体壮行会

5月17日(金)、1学期中間考査終了後、総体壮行会を実施しました。最初に下村校長が「これまで一生懸命頑張ってきたことを味わって、試合に臨んでください。出場選手は仲間のことを考えて戦い、応援する人は一緒に頑張ってきた仲間の頑張りを応援しましょう。応援してくれる方々への感謝を大切に、一生懸命全力で戦うことで、気持ちを返してください。失敗を恐れず、果敢にプレーし、自分のつけてきた力を発揮する最高のパフォーマンスを期待しています。皆で応援しています。」とエールを送りました。生徒会長の宮井聡子さんは、自身も体育クラブの一員として「一緒に頑張ってきた仲間を信じて、新宮高校の代表として頑張りましょう。」と挨拶しました。その後、各クラブの代表が一人ずつ総体に向けての決意を表明し、全員で応援歌を斉唱しました。本番までしっかりと調整し、自分や仲間を信じて、試合では持てる力を出し切ってきてください。新高生の健闘を祈ります!

|

|

|

|

◎総合的な探究の時間 3年生から1年生へ

5月10日(金)7限目に、3年生の代表グループが1年生の前で、昨年度取り組んだ探究学習の発表を行いました。「スポーツの競技人口減少を食い止めるにはどうすればよいか」「ルッコラ」「熊野三山について」「地震によって倒壊した建物に巻き込まれることなく震災後の復興をスムーズに進めるためにはどのようなことができるだろうか」をテーマとした4グループが探究のプロセスや反省点も含めて発表し、1年生は熱心に聞き、自分たちがこれから取り組む探究学習のイメージをふくらませました。問いの設定や、探究のサイクルについても具体的に考えることができました。

|

|

|

|

|

◎くまの学彩「新宮市の観光」

5月10日(金)6限目に、1年生が「くまの学彩」の授業として、体育館で新宮市商工観光課の方から「新宮市の観光」についてお話を聞きました。新宮市の文化や歴史、取組等、魅力を伝えていただきました。今年度は、世界遺産登録20周年にあたり、さまざまな取組が予定されています。

|

|

◎前期生徒会役員選挙

5月8日(水)7限に、前期生徒会役員選挙が行われました。体育館に全員が集合して、立候補者の立ち会い演説会を実施し、その後教室に戻って投票を行った結果、次の7名が当選となりました。新宮高校をさらに盛り上げてくれることを期待しています。

会 長 北村 厚樹(3-5)

副会長 寺地 藍良(3-1) 後岡 遼亮(3-4)

書 記 コノリー 芽彩(3-2) 久保 一葉(3-4)

会 計 屋敷 柑奈(3-1) 阪口 玲奈(3-3)

|

◎防災避難訓練

5月1日(水)LHRの時間に防災避難訓練をしました。全学年ともに、緊急地震速報を受けた後、シェイクアウトを行いました。その後1・3年生は2棟3階廊下に避難し、2年生は各HR教室(3階)で待機しました。その前後では、避難経路を確認したり、防災ハンドブックを用いて、防災について学んだりしました。備えあれば憂い無し。日頃からしっかりと心構えを!

|

|

◎令和6年度 遠足

4月26日(金)、曇り空でしたが、暑くもなく寒くもなく、絶好の遠足日となりました。今年度は全学年での遠足実施となり、1学年は学年全員で、2・3学年は各クラスで、BBQやカヌー体験、レクリエーションなど、趣向を凝らした取組をそれぞれ行いました。入念な事前準備が当日の盛り上がりに繋がりました。新しいクラスの仲間と親睦を深め、有意義な1日になったことと思います。

|

|

|

|

|

|

|

◎スケアード・ストレイト教育技法による自転車交通安全教室

4月22日(月)6・7限目に全学年対象のスケアード・ストレイト教育技法による自転車交通安全教室が行われました。当初はグラウンドでの実施を予定していましたが、雨天のため、体育館での実施となりました。スタントマンが自転車の交通事故を再現し、生徒たちはその危険性を疑似体験しました。自転車の運転を改めて見直す機会になりました。交通ルールやマナーを守り、これまで以上に安全に留意しましょう。

|

|

|

◎令和6年度「くまの学彩」・「総合的な探究の時間」スタート!

4月19日(金)6限目に1・2年生の「くまの学彩」が、7限目には全学年で「総合的な探究の時間」が行われ、令和6年度の取組がスタートしました。普通科改革支援事業の指定を受けて3年目、2年生はクラスの枠をこえて、希望のテーマに沿った探究活動を行います。これからの取組が楽しみです!

|

|

◎吹奏楽部ランチタイムコンサート実施

4月18日(木)昼休みの時間に、吹奏楽部が今年度最初のランチタイムコンサートを行いました。心配された雨も早朝に上がり、穏やかな天候のもと、人工芝には1年生をはじめ大勢の観客が集まりました。心に響くサウンドが校舎を包み、心地よいひとときを過ごしました。

|

|

|

◎オリエンテーション・クラブ紹介

4月11日(木)5・6限、1年生を対象にオリエンテーションとクラブ等の紹介が実施されました。まず特別活動部からのオリエンテーションが行われた後、文化クラブ・体育クラブ・生徒会の代表が、それぞれ趣向を凝らしたパフォーマンスや動画で、活動や特徴・魅力などをアピールしました。3年間頑張りたいと思えるクラブや活動を選んで、本校の校是である文武両道を実践しましょう。

|

|

|

|

◎対面式

4月10日(火)1時間目に体育館で対面式を行いました。生徒会長の宮井聡子さんが、「入学おめでとうございます。校是の文武両道に努め、学校行事にも積極的に取り組むことで、私たちと一緒に楽しく充実した高校生活を送っていきましょう。」と歓迎の言葉を述べた後、新入生代表の上野碧さんが「先輩方から多くを学び、高校生活を充実したものにするために精一杯努力したい」「人との出会いを大切にし、様々な価値観に触れながら視野や考え方を広げていきたい」と力強く挨拶しました。

|

|

◎入学式

4月9日(火)令和6年度入学式を挙行し、189名の新入生を迎えました。

下村校長先生は式辞の中で、高校生活のスタートにあたり、新入生に2つのことを話されました。1つ目は「チャレンジする姿、一所懸命取り組む姿を見せてほしい」ということです。「反省や改善・工夫しながら繰り返し取り組むことが大切で、そのことが成功に近づく道」と呼びかけました。2つ目は「学問・勉強にしっかり取り組んでほしい」ということです。「高校時代に付けた力が土台となって将来の自分を作り上げる。ここで基盤を築き、自分の殻を破り成長していく。しっかり勉強し、教養を高めてほしい」と話されました。

また、新入生代表の村上空さんが「高校生活では仲間と協力して一生懸命取り組み、自分たちの夢や目標を確かなものにしていきたい。何事にも積極的に挑戦し、自分たちの未来に向かって精一杯努力することを誓います」と宣誓をおこないました。

新入生の皆さん、先輩たちや先生方とともに充実した高校生活を送り、新宮高校の新たな歴史をつくっていきましょう。

|

|

|

|

◎新任式・始業式

4月8日(月)令和6年度始業式を行いました。始業式に先立ち、新たに本校に着任された先生方の新任式を行い、11名の先生方を紹介しました。新転任の先生方は次の通りです。

これからどうぞよろしくお願いします。

下村史郎校長先生・榎本貴英先生(理科)・左近晴久先生(地歴公民科)・中村知先生(理科)・小畑奈緒子先生(国語科)・宮井佐和子先生(英語科)・田間稜人先生(数学科)・大谷悠汰先生(保健体育科)・髙﨑友理奈先生(英語科)・塩﨑健生先生(事務室)・瀬田悠介先生(事務室)

いよいよ令和6年度がスタートしました。下村校長先生が始業式の式辞の中で述べられたように、失敗を恐れずチャレンジし続けること、一所懸命取り組み続けることを大事にして、失敗しても頑張っている姿を格好良いと認め合える学びの環境を皆でつくり、充実した高校生活を送っていきましょう。

|

|

|

令和5年度

◎吹奏楽部定期演奏会3月24日(日)13時30分より、丹鶴ホールにて本校吹奏楽部の第43回定期演奏会を開催しました。地域・保護者の皆さまをはじめ、大勢の方々に来場いただき、思いの詰まった音色を届けることができました。

|

|

|

◎終業式・離任式

3月22日(金)に、令和5年度3学期終業式を行いました。

深野校長は式辞の中で、一年間の取組を振り返られた後、ルネ・デカルト(近代哲学の父・数学者)の方法序説の中で述べられた言葉「困難(難問)は分割せよ」を紹介し、解決が難しい問題であっても、細かく分けて考えれば解決策を見つけられる、と話しました。課題に対して諦めず、問題を一つずつ洗い出し分析していくことが大切で、そのときに必要となるのが毎日各教科の授業で学習している基礎的な知識であること、そして周囲と協力しながら課題の解決を図り、将来社会に貢献できる存在になってほしいということを語られました。

また終業式に先立って、3学期に活躍した生徒の表彰式を行い、終業式の後には、令和5年度末の人事により異動となった先生方の離任式を実施しました。異動される先生は次の方々です。

深野泰宏校長先生【ご転職・県教育委員会学校教育局長に】・大須賀淳志先生(地歴公民科)【ご昇任・本校定時制教頭先生に】・坂井英行先生(理科)【本校定時制へ】・中西蓮先生(保健体育科)【南部高校へ】・山本玄先生(国語科)【向陽高校へ】・瀬古守伸先生(理科)【近畿大学附属新宮高校へ】・田淵優奈先生(理科)【南部高校へ】・坊伊純先生(数学科)【串本古座高校へ】・栗須智大先生(英語科)【和歌山商業高校へ】・坂本寿志先生(事務)【ご退職】・在仲眞澄先生(事務)【みくまの支援学校へ】・岡﨑裕先生(校務員)【ご退職】

先生方の今後のご健勝とご活躍を祈っています。

|

|

|

◎クラスマッチ

3月15日(金)に、1・2年生でクラスマッチを行いました。晴れわたった青空のもと、グラウンドではサッカー、ドッジボールの各試合で熱戦が繰り広げられ、応援にも力が入りました。サッカーは1年5組、ドッジボールは2年5組がそれぞれ優勝し、2年5組が総合優勝となりました。クラスの絆がさらに深まった1日となりました。

|

|

|

|

|

◎進路LHR

3月14日(木)2限には1年生を対象に、3限には2年生を対象に進路LHRを実施しました。進路希望別に「就職・公務員」「専門学校(医療系以外)」「専門学校(医療系)」「私大文系・短大」「国公立大文系」「国公立大理系・私大理系」の6つの分科会にわかれ、それぞれの進路に関する説明を受けるとともに、この春の卒業生から進路実現に向けての体験談を聞きました。身近な先輩のリアルな体験談と思いのこもったメッセージは、1・2年生にとって大いに参考になったことと思います。

|

|

|

◎デートDV防止講座

3月13日(水)7限に1年生を対象にデートDV防止講座を実施しました。デートDV防止プログラムファシリテーターの勢古啓子氏が、「デートDV」とは何か、なぜ起きるのか、デートDVをする人にも、される人にもならないために、ロールプレイも取り入れながらお話しくださいました。

|

|

|

◎卒業証書授与式

3月1日(金)、天候にも恵まれ、9時より第76回卒業証書授与式を挙行しました。多くの来賓・保護者の皆様をお迎えし、全校生徒が一堂に会して、厳粛な中にも心温まる時間を共にしました。5年ぶりに吹奏楽部による校歌演奏も行いました。

深野校長は式辞の中で、卒業生が高校生活において目標をもって失敗を恐れず挑戦し、多くの実績を残したことに賛辞を送るとともに、京セラの創業者である稲盛和夫氏の言葉「可能性を信じ、努力することでこそ、人間は進歩し続けるのです。挑戦的で独創的な仕事ほど、粘りに粘り、努力を重ねていかねば、達成できないはずです。心のなかに『必ずできる』という信念があるからこそ、闘志が心の奥底から沸々と湧いてくるのです」を引きながら、予測の困難な変化の大きい時代だからこそ、自分自身の無限の可能性を信じ、勇気をもって果敢に挑戦してほしいと励ましました。

在校生代表送辞は生徒会長の宮井聡子さんが行い、人として大切なことを学ばせてもらえた卒業生に感謝の思いを伝え、「希望の天地を開かんともに」と卒業生の活躍を祈りました。卒業生代表の答辞は久司航輝さんが行いました。 答辞では、選択する勇気の大切さを述べ、高校生活を振り返りながら、一日、一時間をいかに過ごすかという小さな選択の繰り返しが、将来を定めていくことを実感し、新宮高校は選択の勇気を後押ししてくれる場であったことを語りました。あらゆる選択によって 未来が作られていくとするならば、一人ひとりの日々の選択は尊く価値のあるものであり、正解のない自由な時代だからこそ、才能や能力といった「ありそうでないもの」にとらわれるのではなく、理想という、「見えにくいけれど確かに存在するもの」に向かって、強い選択をしていきたい、と力を込めました。

卒業生187名の今後のますますの活躍を願っています。

|

|

|

|

|

◎総合的な探究の時間 1学年 学年発表会

2月16日(金)、1学年「総合的な探究の時間」の学年発表会を実施しました。くまの学彩で学んだことを活かし、紀南地域の市町村について、「もっと観光客を増やすには?」「そもそもどの国、どの県からの観光客が多いのか?」といった疑問や課題を発見し、その解決策を提案しました。自主的にアンケートやインタビューを実施した班も多く、クラスを越えて発表することで、お互いに来年の探究活動への示唆を与え合う時間になりました。

|

|

|

◎ロングハイキング

2月9日(金)、3年ぶりに熊野古道ロングハイキングを実施しました。1・2年生と地域の一般参加者の方々、教職員が、小雲取越の約13㎞を歩行しました。絶好のハイキング日和で、寒すぎず暑からず、参加者は景色を楽しみながら、悠久の歴史にも思いを馳せて熊野古道歩行を満喫しました。登り道や下り道が続くところはお互いに励まし合って歩いたことで、連帯感や友情も深まったことと思います。この地域ならではの体験は、これからも一人ひとりの中に確かなものとして残るはずです。

|

|

|

|

◎1年ロングハイキング事前学習

2月2日(金)、1年生を対象に「くまの学彩」の一環として、体育館でロングハイキングの事前学習を行いました。9日(金)に予定しているロングハイキングでは、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の小雲取越を歩くことになっています。本校の金井直大教諭が熊野古道や熊野三山等の由来や歴史について、藤原定家の「後鳥羽院熊野御幸記」等を引きながら説明しました。自然物を神として崇拝するという特徴や、参詣道が信仰を持って人々が歩いた道であることなども伝えられました。

|

|

◎研修旅行

1月23日(火)~26日(金)、2学年研修旅行(長野・愛知方面)を実施しました。寒波の到来で天候が心配されましたが、長野県志賀高原でのスキー・スノーボード体験も予定通り行うことができ、名古屋での研修も含めて充実した旅行となりました。一面の雪景色に驚きの声を上げながら、初めてのスキー・スノーボードに挑戦する生徒も多くいました。最初は滑走の準備をするのも大変でしたが、すぐに慣れ、体験2日目には斜面を悠々と滑り降りてくる姿に頼もしさを感じました。学年やクラスの仲間とじっくりと関わり、お互いを思いやれる時間も持てたのではと思います。2年生の皆さんの笑顔と人懐こさ、生き生きとした表情が印象的でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

◎くまの学彩「身近にある金融・国際金融の話をしましょう」

1月26日(金)のくまの学彩は、「身近にある金融・国際金融の話をしましょう」という演題で、国際社会貢献センター(ABIC)の活動会員である鈴木和巳先生にご講演していただきました。生徒にとっては一見するととっつきにくい金融・国際金融というテーマについて、鈴木先生の実体験や、大谷翔平選手やトヨタのお話など身近な話題も交えながら解説していただき、ぐっと理解が深まりました。

|

|

◎1学年合同LHR

1月24日(水)6・7限で1学年が合同LHRを行いました。「楽しみ、友達との良い思い出を作る。相手への思いやりを持ち、主体的に動く。」ことを目標とし、生徒の運営委員が中心となって、内容やルールを検討し、全体に周知を図ってきました。当日は、体育館でドッヂボールを行い、大変盛り上がりました。

|

|

|

|

|

◎くまの学彩「画像でたどる新宮・熊野の近代史」

1月19日(金)のくまの学彩は、「画像でたどる新宮・熊野の近代史」というテーマで、中瀬古友夫先生にご講演していただきました。新宮市の街並みの歴史的変遷や戦時中の新宮市について、豊富な写真や新聞資料を提示しながら説明していただきました。今回も、生徒たちにとって非常に意義のある時間となりました。

|

|

|

|

◎くまの学彩「租税教室」

1月12日(金)のくまの学彩は、和歌山税務署から講師の先生(斯波氏・岡崎氏)にご来校いただき、「税のしくみ」「日本の財政の問題」「フューチャーデザイン」などについての授業をしていただきました。租税について教えていただくだけにとどまらず、これからの日本の財政が抱える課題や、未来に向けて何を考えていくべきかなど、今後の探究学習や進路実現につながる講演でした。

|

|

|

|

◎令和6年度大学入学共通テストへ出発

1月10日(水)、大学入学共通テストを受験する49名の3年生が会議室に集まり、事前ASを実施しました。深野校長は、「緊張するだろうが、緊張するのは当たり前。努力を続けてきた皆の背には力がみなぎっている。厳しい状況でこそプラス思考で、自分の力を発揮してほしい。個々の頑張りが受験に臨む皆の力にもなる。当日平常心で臨むためにも、準備をしっかりしておこう。校歌にあるように、『希望の天地を開かんともに』。」と激励しました。1月12日(金)にはバス2台で和歌山市の受験会場に向けて出発しました。頑張れ新高生!!

|

|

|

|

◎3学期始業式

1月9日(火)に、3学期始業式を体育館で行いました。県民歌斉唱、校歌斉唱に続いて、深野校長が式辞を述べました。冒頭で、元日に発生した能登半島地震で多くの方々が尊い命を失われたことに哀悼の意を表するとともに、被害に遭われた方々にお見舞い申しあげ、私たちも防災意識を強く持って対策を進めていくことを確認されました。また、令和6年には、お札のデザインが20年ぶりに変わることにふれ、一万円札に描かれる渋沢栄一の言葉「無欲は怠惰の基である」をひき、ここでいう「欲」とは「より良い社会の実現に対する社会的欲求」のことであり、若者が夢と目標を持つ重要性を改めて伝えました。そして、3学期も公平な視点、思いやりを持って行動しよう、勇気をもって主体的に行動しよう、と呼びかけました。始業式後には、生徒支援部長から3学期を迎えるにあたって、生活面での注意等がありました。

今年もそれぞれの可能性を広げられるよう、ともに頑張っていきましょう。

|

|

◎2学期終業式

12月22日(金)の授業・一斉清掃終了後に、2学期終業式を体育館で行いました。県民歌斉唱、校歌斉唱に続いて、深野校長が式辞を述べました。「2学期は、彩雲祭をはじめとする学校行事や校内外の諸活動に皆さんが切磋琢磨して取り組む姿を見てきました。『チームの中での活動や学習』には失敗や苦しいこともあったと思いますが、それは皆さんの視野を広げ、成長に繋がっているはずですので、次にどう生かしていくかが大切です。これから1年生は進路に向けた基礎を固めていく時期です。2年生は、学習方法を再点検し、将来の進路目標を真剣に考える時期になります。3年生は進路実現に向けて、これまでやってきたことを信じ、継続して取り組んでください。新年には、自分の殻を突き破るような思い切った目標を立てるなどして、自身の成長を図ってください。」と語られました。

また終業式に先だって行われた各種表彰式では、8月以降に顕著な成果を収めた生徒の皆さんの表彰を行いました。終業式後には、生徒支援部副部長から冬休みの諸注意もありました。1月8日までの冬休み、体調には気をつけて年末年始を過ごし、気持ちも新たに3学期を迎えてください。

|

|

|

◎総合的な探究の時間 探究発表会

12月19日(火)5~7限目に総合的な探究の時間の探究発表会を行いました。2年生が発表者、1年生が聴き手として参加しました。

2年生は38班に分かれ、設定した課題について、情報収集や分析・検証等を通してその解決に取り組み、考察や方策をポスター発表という形で伝えました。今年度は、「地域創生」をテーマに、地域の課題発見・解決を目指して、探究活動に取り組んできました。発表は、全38班をAグルー プ、Bグループの2つに分けて、交互に2回ずつ4つのタームで行いました。「新宮市への観光客を増やすにはどうすればよいか」「地震で建物が倒壊したときに命を守るにはどうしたらよいか」「どうすれば地域の祭りを盛り上げられるのか」「多様性の時代に合った校則を実現するにはどうすればよいか」「地域経済を活性化させるにはどうすればよいか」など、多岐にわたるテーマで探究学習を続け、発表時には、クイズを用いたり、実物を提示したりするなど工夫が凝らされていました。

|

|

|

|

|

|

|

◎くまの学彩「ユネスコ講演」

12月15日(金)の1学年「くまの学彩」は、新宮ユネスコ協会会長の中谷剛先生より「ユネスコ講演」をしていただきました。ユネスコを柱とし、新宮ユネスコ協会の活動・世界遺産・熊野古道について、現代社会の諸課題と関連させながら、話していただきました。生徒たちの真剣な表情が印象に残る講演でした。今回の「くまの学彩」も、来年度の探究学習につながるものになりました。

|

|

◎看護・医療系キャリアガイダンス

12月8日(金)16時10分から、全学年の希望者を対象に看護・医療系キャリアガイダンスを実施しました。看護、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士等、11分野に分かれて2展開で行いました。看護・医療系に特化したキャリアガイダンスは初の試みでしたが、希望する分野の具体的なお話を担当の先生から直接伺うことができ、進路についての考えを深める貴重な機会となりました。

◎天空ハーフマラソン大会ボランティア

11月19日(日)に実施された第9回新宮・那智勝浦天空ハーフマラソン大会では、ボランティアとして本校から約100名の生徒が参加しました。コースでの立哨や、平安衣装を身に付けてゴール地点でのサポートを行うなど、大会運営に協力しました。天候に恵まれ、ランナーとして参加した生徒・職員も多数おり、大きな声で声援を送りました。

|

|

◎「税の作文」表彰式

1年生の脊古彩羽さんが、「税に関する高校生の作文」(国税庁主催、応募編数17万4008編)で公益財団法人納税協会連合会会長賞に選ばれ、11月17日(金)に新宮商工会議所で行われた「令和5年度納税表彰並びに感謝状贈呈式」にて表彰を受けました。また、作文を丁寧に朗読しました。

◎くまの学彩「自動車道現場見学」

11月15日(水)、1年生全員が熊野・尾鷲市内で建設中の近畿自動車道紀勢線の現場を見学しました。国土交通省中部地方整備局紀勢国道事務所やヤマネ・いきもの研究所の協力のもと、「くまの学彩」の授業の一環として、熊野市ではトンネル・盛土工事を、尾鷲市ではヤマネの環境保全対策について見学し、学習しました。クラスごとにバスで3カ所(熊野市有馬、熊野市井戸、尾鷲市小原野)を訪れ、それぞれの場所で説明を受けながら、現場を体感しました。10月20日(金)の事前学習をふまえた現場見学で、防災の観点も含めた自動車道敷設の意義と環境保全等について学びを深めました。

|

|

|

|

|

|

|

◎「先輩が先生」講演会

11月13日(月)7限目に、同窓会主催の「先輩が先生」講演会を実施し、第17回本校卒業生で熊野自然保護連絡協議会会長の瀧野秀二氏による講演「熊野地方の植物について」を全校生徒が体育館で伺いました。

講演では、熊野地方は雨が多く温暖で森林が発達するには十分な気候であり、植物が育つには雨と気温が大事であることを説明されました。熊野の固有種、季節ごとに見られる植物、希少植物等について写真を示してお話しくださいました。

|

|

|

◎1学年防災スクール

11月10日(金)5~7限目に、1年生対象の防災スクールを実施しました。まず最初に事前学習として、全員が体育館で消防署と自衛隊より本日の取組について説明を受けました。その後、クラスごとに「ライフハック」「搬送法・応急手当」「ロープワーク」「心肺蘇生法・AED取り扱い」からそれぞれ二つずつ取り組み、防災意識を高めました。地域防災のリーダーとして活動できるよう、学んだことを確認しておきましょう。

|

|

|

◎2学年性教育講話

11月8日(水)7限目に、助産師の本舘かづこ先生による性教育講座を2年生を対象に行いました。性教育講座は、昨年度から実施しています。今回は、「自分の幸せを自分でつくる」と題して、異性との付き合い方や妊娠、避妊道具、性感染症等について講義してくださいました。

|

|

◎防災避難訓練

11月2日(木)10時から防災避難訓練をしました。11月5日の「世界津波の日」を前にした今回の避難訓練では、全学年ともに、緊急地震速報を受けた後、シェイクアウトを行い、その後屋上に避難しました。教室に戻った後、各クラスで「世界津波の日」についてプリントをもとに学び、「濱口梧陵と世界津波の日」の動画を視聴しました。

備えあれば憂い無し。日頃からしっかりと心構えを!

◎人権鑑賞会

11月1日(水)6・7限に、ジャグリングパフォーマーのちゃんへん.さんを招いて全校生徒を対象に人権鑑賞会を実施しました。はじめに、ディアボロ、ヨーヨー、クラブ、リングなどさまざまな種目で高難度の技を繰り出すパフォーマンスを披露され、会場全体が惹きつけられました。その後、「在日コリアン」がなぜ存在するのか、歴史的背景などを分かりやすく説明してくださり、自身の生い立ちを振り返りながら、私たちが事実を正確に知り、気づき、考える機会を作ってくださいました。最後は、ちゃんへん.さんのオリジナル曲である「根無し草」「Ghost Blues」の2曲を歌われました。

|

|

|

|

◎くまの学彩「検察庁の役割とは」

10月27(金)7限、1年生対象のくまの学彩では、「検察庁の役割とは?」をテーマに、和歌山地方検察庁より、実際に現場で働く検察官と検察事務官の方が講師としてお越しくださいました。「検察庁の役割」や「検察官と検察事務官の違い・それぞれの役割」、「裁判員裁判」、「取調室の様子」などに加え、「なぜ検察官を志したのか?」「どのような高校生活・大学生活を送っていたのか?」など、生徒の興味・関心をひくお話もしていただきました。探究学習として、またキャリア教育としても、生徒にとって意義のある授業になりました。

|

|

|

◎体育祭

10月24日(火)に晴天のもと、体育祭を開催しました。テーマは、彩雲祭と同じく、「新しい新高のリーダーズ~愛と勇気ではみ出していく~」。開会式では深野校長が、「練習の成果を発揮し、学年を超えて一丸となって取り組み、体育祭を成功させましょう。」と呼びかけました。全校生徒が、赤・青・黄・緑・紫の5ブロックに分かれて、綱引きやタイヤ引きレース、大縄跳び、生徒会企画の3人4脚○×ゲーム、クラス・ブロック・体育クラブ対抗のリレーやブロック対抗ダンスなど、多彩な競技に臨み、熱戦を繰り広げました。多くの保護者・地域の方々も観覧してくださり、生徒の皆さんの活躍する姿を分かち合える一日となりました。今年度は紫ブロック(3年5組・2年5組・1年3組)が優勝しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

◎わかやまユネスコ・コングレスにて英語で絵解き

10月21日(土)に、「2023年度わかやまユネスコ・コングレス」が新宮市福祉センターで開かれ、本校2年生の西柚香さん、杉本彩莉さん、堅田裕奈さん、西春帆さん、前田耀斗さんが英語で「新宮参詣曼荼羅」絵解きを披露しました。これまでの練習の成果を存分に発揮し、流ちょうな英語で聖地を案内し、参加者から大きな拍手を送られました。

|

◎くまの学彩「自動車専用道路」見学事前学習

10月20日(金)6・7限に、学校設定科目「くまの学彩」で、1年生を対象に自動車専用道路見学の事前学習を実施しました。自動車専用道路見学は11月15日(水)に予定しており、自動車専用道路の開発現場と、同時になされている天然記念物の動物・ヤマネの保護現場を見に行くことになっています。開発と保護の両方がなされ、防災という観点でも取り組みが進められている現場見学を前に、専門家からお話を伺いました。ヤマネ・いきもの研究所の湊秋作代表理事が今回の学びの意義を説明され、続いてヤマネ・いきもの研究所の饗場葉留果氏が「森に生きるヤマネについて」、おわせ学び工房の二村直司代表が「紀伊半島の大地の成り立ちと自然災害」、国土交通省紀勢国道事務所の速水裕一氏と岡本覚人氏が「自動車専用道路の意義」等について語ってくださいました。

|

|

|

◎台湾教育関係者来校

10月20日(金)午前中に、本校を台湾の高級中等学校の校長先生など教育関係者6人が訪問されました。政府観光局の「訪日教育旅行促進事業」の一環で来校され、本校ではそれぞれの学校紹介や校内見学を行った後、生徒ホールで昼食をとりながら意見交換をしました。

|

|

|

◎情報モラル講座

10月18日(水)7限に、昨年に引き続き和歌山IT教育機構の佐々木哲氏を講師にお招きして、情報モラル講座を行いました。今年は3年ぶりに全校生徒が揃って体育館で聴講しました。SNSでトラブルに巻き込まれないように、SNS上でのさまざまなトラブルについて説明を受け、その対処法について学びました。トラブルに遭遇した場合は、ネットの誰かではなく、必ず身近な大人に相談すること、また相談先として「わかやまネットトラブル相談窓口」があることも話されました。

|

|

◎新高クリーン作戦

10月14日(土)8時半から、新高クリーン作戦を実施しました。降雨が予想されたため、時間を短縮して行いましたが、数年ぶりに実施することができました。保護者の方々や生徒・教職員あわせて約160名が参加し、協力して、溝に溜まった何年か分の泥を掻き出したり、グラウンドの草を抜いたりしました。多くの皆さまにご参加いただき、学校が綺麗になりました。ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

|

◎くまの学彩「熊野地域と観光について」

10月13日(金)7限、1年生対象の「くまの学彩」では、「熊野地域と観光について」と題して和歌山県社会福祉財団・前世界遺産センター所長の山西毅治先生が、体育館で講演してくださいました。熊野の歴史・文化についてお話しくださり、「熊野のストーリーを感じる今の熊野」について、自転車で熊野を感じながら走ることの魅力等にも触れられました。そして、熊野の魅力を伝える観光客目線でのメディア戦略等にも言及され、ポイントとしては、「和歌山へ行ってみたい」という「動機」作りが大切で、「和歌山の魅力」「和歌山の楽しみ方」をストーリーを付けてクロスメディアで発信し続けることを挙げられました。

|

◎後期生徒会役員選挙

10月11日(水)考査終了後の3限目に、後期生徒会役員選挙が行われました。体育館で立候補者の立ち会い演説会を実施し、その後、教室に戻って投票を行った結果、次の7名が当選となりました。新宮高校をさらに盛り上げてくれることを期待しています。

会 長 宮井 聡子(2-5)

副会長 脇地 祥太(2-2) 中浦 心陽(2-5)

書 記 榎本 樹理(2-2) 寺地 藍良(2-2)

会 計 荒木 丞訓(2-2) 後岡 遼亮(2-2)

|

|

◎栄養講座「スポーツで勝てるカラダ」

9月27日(水)放課後、栄養講座が視聴覚3で開かれました。味の素株式会社の管理栄養士、田津原桃子さんが「勝ち飯講習会~『スポーツで勝てるカラダ』をつくるための栄養プログラム~」と題して、サッカー部(男女)の選手やマネージャー、保護者の方々に向けてお話しくださいました。選手向けの講座では、体づくりや試合対策など全ての土台になる食事の重要性を強調され、日頃から心掛けられる食事のとり方や、試合前日の調整ポイント等を具体的に示されました。講座後、部員たちは「試合前日の食事法を取り入れたい」等、早速実践しようと意欲的な様子でした。

|

◎曼荼羅絵解き 英語で発表

9月29日(金)7限目「くまの学彩」の授業において、新宮ユネスコ協会の指導を受けて活動している2年生5名が、体育館で1年生を対象に曼荼羅英語絵解きの発表を行いました。4月から月1回のペースで活動を続け、10月には「わかやまユネスコ・コングレス」での発表も控えています。これまでの活動の成果を発揮し、曼荼羅絵解きを通して当地域の魅力を1年生と共有しました。

|

|

|

|

|

|

◎2学年キャリアゼミナール

9月27日(水)5~7限で、2学年対象のキャリアゼミナールを実施しました。進学講話、就職講座、公務員講座に分かれて生徒たちは受講し、また進学希望者については、講話の後、進路希望や興味関心に応じて11の分野でさらに講義や説明を受けました。進学講話では、進路選択の心構えや入試の仕組み、大学選びのポイントなどが話されました。社会で求められる力も変化してきている中で、今考え、取り組んでおくべきことについても言及されました。進路実現に向けての取組を本格化させる時期にきている2年生にとって、自身に向き合い、進路について考えを深め、行動を始める良い機会になったことと思います。

|

|

|

|

|

◎第30回彩雲祭

「新しい新高のリーダーズ~愛と勇気ではみ出していく~」

9月22日(金)23日(土・祝)に第30回彩雲祭(文化祭)を実施しました。4年ぶりに2日間で行い、食物バザーや有志ステージの実施、保護者・一般公開と通常規模での彩雲祭となりました。今年度の行事テーマは、「新しい新高のリーダーズ~愛と勇気ではみ出していく~」。一人ひとりのあふれる個性を生かして、行事をともに創り、楽しもうという思いが込められています。

1日目の午前中は、体育館でオープニングセレモニー、吹奏楽部・放送部・琴部・ESS部・音楽選択生のステージ発表、各クラスの取り組み紹介等を行いました。昼食後、校舎内でクラス・クラブ・授業展示等を実施するとともに、体育館では久しぶりの有志ステージが行われ、さまざまなパフォーマンスが披露されました。オープニングセレモニーでは、川本晴春生徒会長が、「4年ぶりの通常開催で嬉しい反面、何から準備してよいか不安なところもあったと思います。その中で、クラブ・クラスともに全員が協力して今日を迎えられたことを嬉しく思います。ルールを守って、最高の彩雲祭を、新高全員で全力で楽しみましょう。」と挨拶しました。また、問芝璃音菜実行委員長は、「高校生活最高の思い出となるように、彩雲祭を全力で楽しみましょう。」と語り、動画を通じて彩雲祭を楽しむための諸注意を伝え、ルールを守ることを呼びかけました。

2日目は、クラス・クラブの制作展示、アトラクションや、クラブ・委員会の活動発表に加え、3年生や振学会・同窓会の方々による食物バザー、また献血等が実施されました。

2日間を通じて大変多くの方々にご来場いただき、大盛況でした。地域の方々に、さまざまな活動をご覧いただき、声援をいただきましたこと、心より感謝いたします。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

◎第32回全日本高等学校女子サッカー選手権和歌山大会 準優勝

新宮高校サッカー部女子は、9月3日(日)に南山スポーツ公園で行われた近畿大学附属和歌山高校との試合に3対2で勝利、9月18日(月)に同じく南山スポーツ公園で行われた和歌山北高校との試合では0対3で敗れましたが、チーム一丸となった試合運びで準優勝という素晴らしい結果をおさめました。

|

◎くまの学彩「和歌山県と新宮市の健康」

9月15日(金)7限、1年生対象の「くまの学彩」では、「和歌山県と新宮市の健康」と題して東京医療保健大学和歌山看護学部看護学科教授の南部泰士先生が、体育館で講演してくださいました。「少子高齢化が進む中で、健康であることや長生きすることの価値が改めて問われている。健康でいるためには、人との繋がりが大事。皆さんは地域の、また世界の、未来そのもの。健康に生きよう。健康であれば何でもできる。隣の人と支え合って新宮の健康を盛り上げていこう。」と語られました。

|

|

|

◎新宮市立医療センター出前講座

9月13日(水)16:00から神倉ホールで、新宮市立医療センターによる出前講座を実施しました。現役看護師の3名の方が、「看護師の仕事」と題した講演や、血圧計や聴診器、手術に使う道具などの医療器具に触れる体験を通して、医療に携わる仕事について考える機会を設けてくれました。医療分野に関心のある1年生と3年生の23名が参加し、熱心に耳を傾け、体験に臨みました。

◎1学年キャリアゼミナール

8月30日(水)5・6限で、1学年対象のキャリアゼミナールを実施しました。生徒たちは、自身の進路希望や興味関心に応じて19の分野に分かれ、それぞれ講義や説明を受けました。教育の分野では和歌山大学の丸山先生が「教育学部-教師としての専門性を磨く」と題してお話しくださり、学習者が各教科の専門性を確実に身に付けられるように導くことや学習者の探究的な学習が質の高いものになるよう授業を工夫できることが必要であると示されました。また理学・工学の分野では三重大学の森先生が「工業系の職業」について講義をしてくださり、看護・医学の分野においては和歌山県立医科大学の蒸野先生から「和歌山県内の地域医療」というテーマで、詳しいお話をいただきました。秋には、次年度の科目選択も控えており、自らの進路について考えを深める機会になったことと思います。

|

|

|

|

|

|

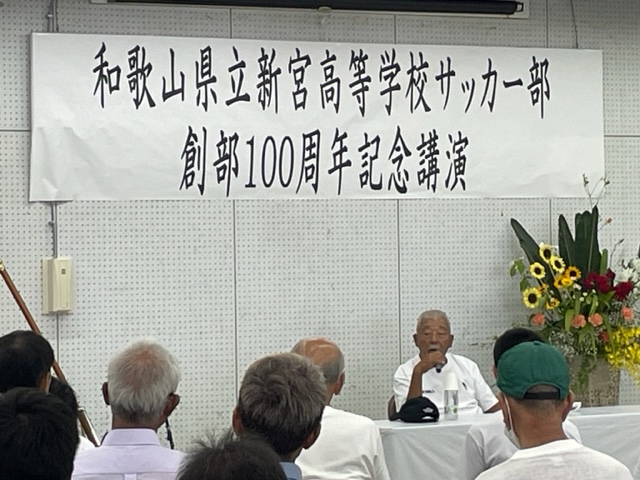

◎サッカー部創部100周年記念事業

8月19日(土)に記念式典が丹鶴ホールで開かれ、8月26日(土)には記念試合がやたがらすサッカー場で、記念講演が那智勝浦体育文化会館でそれぞれ開催されました。

サッカー部は、県立新宮中学校時代の1922年に創部し、さまざまな大会で実績を残しています。記念試合では、新宮高校サッカー部女子対新宮高校OB・OG、新宮高校サッカー部男子対静岡学園高校の熱戦が繰り広げられました。セレモニーで大前四郎実行委員長は、「先人たちに思いを馳せ、諸先輩が築いた歴史を胸に次の100年へと進んでいきたい。」と挨拶されました。記念講演では、静岡学園高校の井田勝通サッカー部総監督が、「スポーツが与える宝物」と題してお話しくださいました。(記念式典写真:熊野新聞社提供)

|

|

|

|

|

|

|

|

サッカー部 創部100周年 記念事業 |

◎2学期始業式

8月23日(水)1限に、約1ヵ月間の夏休みを終えて、2学期始業式を体育館で行いました。県民歌斉唱、校歌斉唱に続いて、深野校長が式辞を述べ、「2学期は『協働的な学び』を意識してほしい。学習面は勿論、彩雲祭や体育祭等の学校行事が予定され、1年で一番活動できるこの時期に、個人の力だけでなく、クラスやクラブの集団としての力を発揮してほしい。仲間の声に耳を傾けながら、互いの意見を尊重して議論することで、より良いものを創り出していこう。また地域の祭りやボランティア活動等、校外の活動にも積極的に参加して視野を広げよう。失敗を恐れず、集団の中で公平な視点、思いやりをもって行動してほしい。自分の殻を破ってさらなる成長を。」と語りました。始業式後には、丸本事務長から先日の台風で破損した2・3棟間渡り廊下屋根の修繕までの注意がありました。その後、生徒支援部の平井副部長から2学期の学校生活についてのお話があり、服装頭髪の確認が行われました。学習、学校行事、部活動等に積極的に取り組み、実りの多い2学期にしましょう。

|

|

|

◎大学見学会

8月10日(金)、三重大学への大学見学会を行い、87名がバス3台に分乗して参加しました。6時15分に新宮高校を出発し、各自で申し込んだ各学部の模擬授業に参加したり、図書館を見学したりして、大学での学びを体験しました。参加した皆さんからは、「実際に見学して、大学で学ぶことの良さがさらに分かった。」「今まで考えていなかったことを自分なりに考えることができたので良い機会になった。進路選択に生かしたい。」等の感想が寄せられています。

◎吹奏楽部 3年連続関西大会出場

吹奏楽部が、8月5日(土)に和歌山県民文化会館で開かれた第59回和歌山県吹奏楽コンクール高校小編成部門で金賞を受賞し、3年連続で県代表として関西大会出場を果たす快挙を成し遂げました。演奏曲は「救いの時の告知~ジーザス・クライスト~」で、キリスト音楽をテーマに神への祈りや受難、鼓動を表現し、和音進行や静と動の場面転換、テンポの速い場面での演奏テクニックが求められる曲で、3年生部員が選曲しました。8月20日(日)に滋賀県の守山市民ホールで開催された第73回関西吹奏楽コンクールでは、銅賞を受賞しました。

|

◎オープンスクール

8月2日(火)9:00から、令和5年度新宮高等学校オープンスクールを実施しました。新宮・東牟婁地方を中心に、中学3年生・保護者・教員の方々等、約270名が参加してくださり、全体会・体験授業・クラブ体験等を行いました。全体会では、深野校長の挨拶の後、生徒会長の川本晴春さんが豊富な学校行事や部活動、充実した進路など本校の特色を語り、「新宮高校に来れば有意義な3年間を過ごすことができます。入学を楽しみに待っています。」と呼びかけました。広報委員4名が動画で学校を紹介し、実際に体育クラブや文化クラブで活動している生徒の声も届けました。その後、古典や化学等の12の体験授業や、希望者による寄宿舎見学、クラブ体験を通して、高校での学びや学校生活に触れていただくことができました。本校の魅力が伝わっていれば嬉しいです。

|

|

|

|

|

|

|

|

オープンスクール |

◎硬式野球部 18年ぶりベスト8

硬式野球部が、紀三井寺公園野球場で行われた第105回全国高等学校野球選手権記念和歌山大会で、18年ぶりのベスト8となりました。

7月12日(水)の1回戦は11対0で和高専に勝利。7月18日(月)の2回戦では、13対0で橋本に勝ち、7月22日(土)の3回戦も向陽を相手に9対5で勝利を収めました。7月24日(月)の準々決勝では市立和歌山に惜しくも2対5で敗れましたが、チーム一丸となった見事なプレーで注目を集め、感動を与えるとともに、「古豪復活」を印象づけたと評されました。応援にも力が入りました。

|

|

◎高校生動画コンテスト&SBGC

7月23日(土)13:30から新宮市の丹鶴ホールで、丹鶴ホールプロモーションチームICOLE、新宮市教育委員会共催による「高校生動画コンテスト&SBGC」が行われ、本校からも生徒会執行部やサッカー部をはじめ、多くの生徒が企画に携わったり、参加したりしました。動画コンテストでは、2年生の田上星海さんと桐本紗さんが制作したミュージックビデオ「積乱雲」が最優秀賞を受賞しました。

|

|

|

|

|

|

◎1学期終業式

7月20日(木)2限終了後に、1学期終業式を体育館で行いました。県民歌斉唱、校歌斉唱に続いて、深野校長が式辞を述べ、1学期の新宮高校での学びを振り返る中で、各学年や部活動等でさまざまなチャレンジがなされたことを確認しました。探究学習が進められていること、山東師範大学生の来校やベトナム・アメリカ・オーストラリアへの訪問等、多くの取組が動き出し、活動の機会が増えている今こそ、自ら学ぼうとする姿勢や、分かったことを行動・実践に繋げていくことが大切であると強調されました。夏休みは自分で使える時間がたくさんあるので、どう使うかは自分次第、学習やさまざまな活動に主体的にチャレンジし、2学期始業式には成長した姿を見せてほしいと話されました。また、終業式後には生徒支援部長から夏休みの諸注意がありました。8月22日までの夏休み、健康には気をつけて、有意義な時間を過ごしてください。

|

|

◎和歌山県立医科大学_医学部校内説明会

7月18日(火)16:10から、和歌山県立医科大学医学部の校内説明会を視聴覚3で行いました。事務局入試学務班の豊田様より、入試方式、特に県民医療枠についての説明を受けました。令和元年度に本校を卒業し、現在同大学医学部4年に在籍している榎本真太さんも来校し、授業の様子やサークル活動、アルバイトの様子など大学生活の実情を詳しく聞かせてくれました。また、高校時代にどのように勉強したかを話してくださり、後輩にエールを送ってくれました。

|

|

|

◎和歌山県立なぎ看護学校校内説明会

7月14日(金)16:10から、和歌山県立なぎ看護学校の校内説明会を視聴覚3で行いました。副校長の尾﨑先生がお越しくださり、なぎ看護学校での学びの概要やカリキュラム・入試等について丁寧にわかりやすくお話しくださいました。実習等の様子や看護師の魅力・役割等についても具体的にお話しいただき、進路実現に向けての取組を進める時間となりました。

◎SDGs学習会

7月14日(金)5~7限目に1学年でSDGs学習会を行い、カードを使用した社会シミュレーションゲーム「SDGs de 地方創生」で持続可能なまちづくりについて考えました。学習会は各クラスで行われ、複数グループに分かれた生徒たちが、それぞれ行政と住民のいずれかの役割を担いました。「人口」「経済」「環境」「暮らし」の4つの指標を見ながら、まちづくりに関する与えられたアクションをクリアし、それぞれの「志」(ゴール)の達成と持続可能なまちの実現を目指します。昨年度に続き、ゲームでは赤岡誠氏(那智勝浦町福祉課)をはじめとする公認ファシリテーターが講師を務め、SDGs全般についての説明やゲームの運営、振り返りなどを行いました。生徒たちは、目標達成に資するプロジェクトを実現するため、資金や人的資源を集めに奔走し、社会に与える影響やリスクについて活発に議論を交わしながらゲームを進めることで、持続可能なまちづくりについて理解を深めました。

|

|

|

|

◎和歌山県立医科大学_薬学部校内説明会

7月12日(水)16:10から、和歌山県立医科大学薬学部の校内説明会を視聴覚3で行いました。薬品化学研究室教授の相馬洋平先生がお越しくださり、大学での学びの概要やカリキュラム・入試等について丁寧にわかりやすくお話しくださいました。和歌山県立医科大学薬学部での学びを具体的にイメージしたり、薬学の魅力や可能性に触れたりすることができ、進路実現に向けての意欲を高める時間となりました。

|

◎薬物乱用防止講話

7月12日(水)7限目に全校生徒を対象として、体育館で薬物乱用防止講話を行いました。新宮警察署生活安全刑事課の中濱智厚氏と和田侑大氏がお越しくださり、薬物の恐ろしさについて映像を用いながらお話しくださいました。今後甘い誘惑があるかもしれないが、薬物を使用してしまうと依存症になり、心身をぼろぼろにしてしまうこと、薬物乱用は失うものばかりで、自分や家族、他人の一生も台無しにしてしまうということを力を込めて伝えられました。「大切なのは、自分を大切にする心、周囲を大切に思う心、誘われても断る勇気。誘われるようなことがあれば、警察に相談を」とまとめました。

|

|

◎和歌山県立医科大学_保健看護学部校内説明会

7月10日(月)16:10から、和歌山県立医科大学保健看護学部の校内説明会を視聴覚3で行いました。辻あさみ先生と米島望先生がお越しくださり、大学での学びの概要やカリキュラム・入試等について丁寧にわかりやすくお話しくださいました。和歌山県立医科大学保健看護学部での学びを具体的にイメージすることができ、進路実現に向けての意欲を高める時間となりました。

|

|

◎山東師範大学生来校

7月7日(金)10時に、中国の山東師範大学生67名と先生7名が来校しました。会議室で深野校長より歓迎の挨拶を行った後、4グループに分かれて、校内の施設見学と授業見学を実施しました。3限目には、体育館で2学年全員との交流会を行い、冒頭で2年5組杉本奏さんが歓迎の言葉を英語で述べました。思いはしっかりと届き、続いて訪問団長の趙曰峰先生が杉本さんの言葉に触れながら、新高生の意欲と積極性を褒めてくださり、有意義な交流にしましょうと呼びかけました。その後、15グループに分かれて交流し、それぞれのグループでは七夕にちなんで笹を用意したり、折り紙や刀の模型など日本の伝統的なものを会話のきっかけにしたりと、工夫を凝らした内容で、あっという間に打ち解けた雰囲気になっていました。最後には全体で記念写真を撮影し、名残を惜しみながら交流会を終えました。訪問団は会議室で昼食をとった後、12時15分に新宮高校出発となりましたが、お互いに積極的な交流ができ、貴重な経験となりました。

|

|

|

|

◎国連セミナー

7月7日(金)7限目に1年生を対象に体育館で元国連世界食糧計画(WFP)のアジア地域局長である忍足謙朗(おしだりけんろう)氏による「世界とつながる国連セミナー」を実施しました。昨年度に続いて2回目のセミナーです。世界の飢餓問題や紛争地への食糧支援について忍足氏の講話を聞きながら、生徒たちは世界の現状や今後について考えました。忍足氏は、「遠い国の出来事だから関係ないという考えは捨ててほしい。困ったときはお互いさま。これを世界レベルで考えられるか。全部繋がっている。心のどこかで自分は世界の一市民であるという気持ちを持ってほしい。」と訴えました。16時からは、場所を視聴覚3に移し、1~3年生の希望者を対象に第2部を行いました。参加した約20名の生徒たちは17時を過ぎるまで、途切れることなく忍足氏に質問し、質疑応答を繰り返しながら考えを深めました。第1部も第2部も大変有意義な時間となりました。

|

|

|

|

|

◎1学年科目選択説明会

7月7日(金)19時から会議室で、1学年保護者対象の科目選択説明会を行いました。雨天の中でしたが、100名を超える保護者の方々が出席くださり、深野校長の挨拶の後、岩倉教務部長が、2・3年次の教育課程や進路希望と2年次の選択群における選択の仕方の関連性等について説明しました。

|

|

◎硬式野球部・吹奏楽部・全国大会出場者の壮行会

7月5日(水)、1学期期末考査終了後、11時から県総体等上位入賞者の表彰式を行い、続いて硬式野球部・吹奏楽部・全国大会出場者の壮行会を体育館で実施しました。最初に深野校長が「支えてくれた方々への感謝の気持ちを胸に、これまでに培ってきた力を遺憾なく発揮してほしい。頑張れ新高!」とエールを送り、生徒会長の川本晴春さんは「3年生の勇姿を見届ける大会にしてほしい。頑張ってきたことは全て力になっている。悔いのないように力を尽くしてください。」と応援の言葉を述べました。その後、各クラブの代表者と全国大会出場者がそれぞれ大会での健闘を誓いました。

|

|

|

|

◎進学講演会

6月30日(金)19時から約1時間半、本校会議室にて進学講演会を実施しました。約90名の保護者の方々が参加され、河合塾近畿営業部の山田浩平氏が「受験生のよきサポーターとなるために」と題して、最新の入試動向や保護者の心構えについてお話しされた後、清岡進路指導部長が推薦入試についての説明を行いました。

◎東京医療保健大学和歌山看護学部校内説明会

6月19日(月)16:10から、東京医療保健大学和歌山看護学部の校内説明会を視聴覚3で行いました。東京医療保健大学での学びや入試方法等について説明を受けました。上田先生からは、何事にも興味をもち、主体的に学ぶ能力とコミュニケーション能力を備え、地域社会に関心をもち、そこで生活する人々の健康を担う決意と高い志をもった学生を求めていますとのお話がありました。

|

◎吹奏楽部ランチタイムコンサート実施

6月16日(金)昼休みの時間に、吹奏楽部が今年度2回目のランチタイムコンサートを行いました。梅雨の晴れ間が広がり、まさにコンサート日和!大勢の観客と一体となった演奏が、人工芝や校舎を心に響く音で包みました。

|

|

◎1年生対象 科目選択説明会

6月14日(水)7限目に体育館で、1年生対象の科目選択説明会を行いました。岩倉教務部長より、2・3年次の教育課程についての説明があり、進路希望と2年次の選択群における選択の仕方の関連性等について話されました。自身の進路希望をしっかりと考えて、保護者の方や担任の先生ともよく相談して、科目を選んでください。

|

◎和歌山大学_校内説明会

6月13日(火)16:10から、和歌山大学の校内説明会を視聴覚3で行い、全学年の希望者21名が参加しました。和歌山大学入試課の中山先生から説明を受け、「四つの学部が近くにあるため、交流も盛んである。大学として協働と主体性、地域連携を大事にしている。」等のお話がありました。

|

◎くまの学彩

6月9日(金)の「くまの学彩」は南紀熊野ジオパークセンターの本郷宙軌先生からお話を伺いました。生徒たちは、熱心にメモを取りながら、先生のお話に聞き入っていました。

|

◎進路LHR

6月7日(水)5限目に3年生対象、6限目に2年生対象の進路LHRを実施しました。民間就職、公務員、看護医療系、各種専門学校、短期大学、四年制大学の6つの進路希望に分かれて講義を受けました。四年制大学の講座では講師の先生が、現在の大学入試には総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜の3つの型があること等に触れ、「授業」を中心に基礎学力を確実に高めていこう、言葉にして表現することを意識し、思考力・判断力・表現力を伸ばせる学習をしていこうと語りました。

|

|

|

◎「くまの学彩」本格実施

5月26日(金)7限目に、1年生が今年度から開設された「くまの学彩」の授業として、体育館で新宮市商工観光課の方のお話を聞きました。新宮市の文化や歴史、取り組み等、魅力を伝えていただきました。

|

|

◎総体壮行会

5月19日(金)、1学期中間考査終了後、総体壮行会を実施しました。最初に深野校長が「(試合は)相手と戦うと同時に、自分自身との戦いでもある。支えてくれた方々への感謝の気持ちを胸に、チーム一丸となって活躍してほしい。頑張ろう。」とエールを送りました。生徒会長の磯﨑咲良さんは「これまでの努力の成果を発揮し、記憶に残るような良い大会になることを願います。」と挨拶しました。その後、各クラブの代表が一人ずつ総体に向けての決意を表明し、全員で応援歌を斉唱しました。本番までしっかりと調整し、自分や仲間を信じて、試合では持てる力を出し切ってきてください。

|

|

|

◎前期生徒会役員選挙

5月19日(金)総体壮行会の後、前期生徒会役員選挙が行われました。今年度は久しぶりに体育館に全員が集合して、立候補者の立ち会い演説会を実施しました。教室に戻って投票を行った結果、次の7名が当選となりました。新宮高校をさらに盛り上げてくれることを期待しています。

会 長 川本 晴春(3-2)

副会長 北村 厚樹(2-4) 寺地 鴎 (3-4)

書 記 磯﨑 慶 (3-3) 磯﨑 咲良(3-4)

会 計 中道 貫大(3-2) 泉 翔馬(3-3)

|

5月10日(水)LHRの時間に防災避難訓練をしました。全学年ともに、緊急地震速報を受けた後、シェイクアウトを行い、その後屋上に避難しました。教室に戻った後、各クラスで防災に関するアンケートを実施し、また防災動画「もし地震が発生したら?」「南海トラフ巨大地震」を視聴しました。

備えあれば憂い無し。日頃からしっかりと心構えを!

◎修学旅行

4月19日(水)~21日(金)、3学年修学旅行(京都・大阪方面)を実施しました。新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年度予定されていた旅行が延期となり、この度の実施となりましたが、参加者全員が元気に2泊3日の旅程を満喫しました。学年やクラスの仲間とじっくりと関わる時間も持てたのではと思います。3年生の皆さんの笑顔と生き生きとした表情が印象的でした。

|

|

|

◎遠足(1・2学年)

4月19日(水)、午後からやや雨に降られたクラスもありましたが、1・2学年で遠足を実施しました。今年度、2学年の各クラスでは、感染症対策をとった上で久しぶりにBBQも行い、入念に事前の準備がなされるなど、盛り上がりました。1学年のレクリエーションも大変充実しており、新しいクラスの仲間と親睦を深め、有意義な1日を過ごしました。

|

|

|

◎オリエンテーション・クラブ紹介

4月12日(水)5・6限に1年生を対象にオリエンテーションとクラブ紹介が実施されました。まず生徒支援部と特別活動部からのオリエンテーションが行われた後、文化クラブ・体育クラブの代表がそれぞれ趣向を凝らしたパフォーマンスや動画で部のアピールをしました。

1年生の皆さんには、3年間頑張りたいと思えるようなクラブを選んで、本校の校是である文武両道を実践してもらいたいと思います。

|

|

|

◎対面式

4月11日(火)1時間目に、体育館で対面式を行いました。

生徒会長の磯﨑咲良さんが、「失敗を恐れず、私たちとともにたくさんチャレンジしましょう。思い切って周囲に声を掛けていまきしょう。」と歓迎の言葉を述べた後、新入生代表の田中翌夏さんが高校生活への抱負も含めて力強く挨拶しました。

|

|

|

◎入学式

4月10日(月)に、令和5年度入学式を挙行しました。今年度はマスクの着用が任意となり、久しぶりに歌を斉唱する形で式典を行うことができ、200名の新入生を迎えました。

深野校長先生は式辞の中で、高校生活のスタートにあたり、新入生に3つのことを話されました。1つ目は「失敗を恐れず、果敢に挑戦してほしい」ということ、2つ目は「学びの本質を捉えてほしい」ということ、3つ目は本校の校訓である「質実剛健」についてです。何かに挑戦するときに、たとえ失敗しても、改善してその困難な壁に立ち向かっていくことが解決へのきっかけとなり、成長に繋がること、また本校でのあらゆる教育活動において、「なぜ学ぶのか」「何を学ぶのか」「どのように学ぶのか」等、学びの意味をじっくり考えて、主体的に学ぶことで皆さんの将来の進路にも繋がっていくこと、さらに互いの違いを認め合い、思いやりをもって接することで、互いに高め合う関係性を築いていくことが大切であることを伝えられました。

また、新入生代表の海野藍加さんが「高校生活では強い意志を持って取り組み、3年間、何事にも積極的に挑戦し、精一杯学び努力することを誓います。」と宣誓をおこないました。新入生の皆さん、先輩たちや先生方とともに新宮高校の新たな歴史を作っていきましょう。

|

|

|

◎新任式・始業式

4月7日(金)に、令和5年度始業式を行いました。始業式に先立ち、新たに本校に着任された先生方の新任式を行い、15名の先生方を紹介しました。新転任の先生方は次の通りです。 深野泰宏校長先生・有本理香先生(芸術科美術)・金井直大先生(国語科)・畠敏紘先生(保健体育科)・脇田一徳先生(情報科)・北野勝也先生(数学科)・山本妙先生(英語科)・赤松徳之先生(地歴公民科)・森下悟至先生(理科)・堀端千智先生(理科)・瀬古守伸先生(理科)・田淵優奈先生(理科)・児玉侑大先生(英語科)・坊伊純先生(数学科)・坂本寿志先生(事務室)

新転任の先生方、よろしくお願いします。

いよいよ令和5年度がスタートしました。深野校長先生が始業式の式辞の中で述べられたように、あらゆることにチャレンジ精神をもって取り組み、失敗を恐れず果敢に挑戦するその気概を大事にして、充実した高校生活を送っていきましょう。

|

|

|

令和4年度

◎修了式・離任式3月24日(金)に、令和4年度3学期終業式と令和4年度修了式を行いました。

東校長は式辞の中で、薩摩藩島津家の家訓を紹介し、「①何かに挑戦し、成功した者。②何かに挑戦し、失敗した者。③自ら挑戦しなかったが、挑戦した人の手助けをした者。④何もしなかった者。⑤何もせず、批判だけしている者。」の順に評価されるとして、挑戦することの大切さを改めて話されました。生徒の皆さんは、時間を味方とし、挑戦した上で、上手くいったこともそうでないことも自身の経験として大きく成長し、雄飛してほしいと述べられました。

また修了式の後、今年度後半に活躍した生徒の表彰式を行い、その後、令和4年度末の人事により異動となった先生方の離任式が行われました。校務により出席できなかった2名の先生方を除く15名の先生方が、壇上から生徒たちにメッセージを届けました。異動される先生方は次の方々です。

東啓史校長先生【ご退職】・雑賀亨先生(数学科)【ご退職・再任用で本校全日制】・岡本耕政先生(保健体育科)【ご退職・再任用で本校定時制へ】・黒川真己先生(理科)【ご退職】・上久保輝先生(理科)【ご昇任・新翔高校教頭先生に】・日下小百合先生(国語科)【紀央館高校へ】・髙須崇先生(情報科)【串本古座高校へ】・松下愉久先生(理科)【向陽高校へ】・中畑久美先生(芸術科美術)【新翔高校へ】・亀谷覚史先生(地歴公民科)【串本古座高校へ】・倉谷宣宏先生(数学科)【日高高校定時制へ】・池本文香先生(英語科)【南部高校龍神分校へ】・太田淳一先生(地歴公民科)【南紀はまゆう支援学校へ】・太田智修先生(数学科)【田辺高校へ】・森忠大先生(数学科)【串本古座高校へ】・須賀美樹先生(事務)【和歌山県教育委員会へ】・玉井雄大先生(事務)【南紀はまゆう支援学校へ】 先生方の今後のご健勝とご活躍を祈っています。

◎クラスマッチ

3月23日(木)に、1・2年生でクラスマッチを行いました。あいにくの雨天でしたが、会場となった体育館の中は熱気があふれ、サッカー、ドッジボール、バドミントンの各競技で熱戦が繰り広げられました。試合の様子は、オンラインで教室に同時配信され、各教室でも応援することができるなど、大変盛り上がった1日となりました。

|

|

|

3月15日(水)6限には1年生を対象に、7限には2年生を対象に進路LHRを実施しました。進路希望別に「就職・公務員」「高看・専門学校」「私大文系・短大」「国公立大文系」「国公立大理系・私大理系」の5つの分科会にわかれ、それぞれの進路に関する説明を受けるとともに、この春の卒業生から進路実現に向けての体験談を聞きました。身近な先輩のリアルな体験談は、1・2年生にとって大いに参考になったことと思います。

|

|

|

3月1日(水)、天候にも恵まれ予定通り9時より第75回卒業証書授与式を挙行しました。4年ぶりに、多くの来賓・保護者の皆様をお迎えし、全校生徒が一堂に会しての卒業証書授与式となり、厳粛な中にも心温まる時間を共にしました。

東校長は式辞の中で、ハーバード大学のマイケル・サンデル教授の言葉を引きながら、コロナ禍は二極化や分断等、我々の生きる社会の課題を顕在化させたが、その中で私たちは学び続けることの重要性を認識し、正解のない課題に対して何とか最適解を導き出そうと自ずと「協働」を実践していたことを伝えました。卒業生の皆さんには、「人間到る処青山あり」(幕末の僧・月性)「われら地球人」(新宮高校の大先輩・電波天文学の先駆者・畑中武夫博士)の文言のように、新宮高校で培った力を生かして世界中どこへでも出向いて活躍してほしい、そしてその中で故郷新宮の地や母校にも思いを寄せてほしいと雄飛への期待を述べました。

在校生代表送辞は生徒会長の磯﨑咲良さんが行い、卒業生代表の答辞は細見苑子さんが行いました。

答辞では、コロナは私たちの当たり前の青春をあっけなく奪っていったが、次のステップに進む今、コロナ禍が終わるとするならこんなに恵まれたことはないとし、青春はこれからであり、感謝と希望にあふれた新しい春を迎えよう、と前を向いて呼びかけました。また「戦争に反対する唯一の手段は、各自の生活を美しくして、それに執着すること」という英文学者吉田健一氏のエッセイの一節を紹介し、やるべきことをきちんとできる、自分と周りの人を大切にする「美しい新高生」として、周囲の方々への感謝と共に巣立つ決意を示しました。

卒業生170名の今後のますますの活躍を期待しています。

|

|

|

2月22日(水)5限目に、1・2年生を対象に人権LHR「デートDV防止講座」をオンライン中継で実施しました。講師の一般社団法人アウェア認定デートDV防止プログラム・ファシリテーターで、仲之町商店街振興組合の副理事長でもある勢古啓子氏は、ロールプレイも交えながら、DVはなぜ起きるのか、気づいて学ぶことの大切さなどについて、具体的にお話しくださいました。デートDVをする人にもされる人にもならないためにどうすればよいか、しっかりと考える時間になりました。

◎1年ユネスコ講演会

2月3日(金)7限目、体育館にて、1年生を対象にユネスコ講演会が行われました。新宮ユネスコ協会会長の中谷剛氏が「ユネスコについて-平和・世界遺産・アウシュビッツ・熊野古道-」と題してお話しくださいました。ユネスコ憲章からユネスコの理念と活動について、マララ・ユスフザイさんの行動と演説や、核兵器廃絶国際キャンペーンのサーロー節子さんの活動などに触れながら語られるとともに、世界遺産の意義や当地方の世界遺産である熊野古道を歩くことの意味についても話されました。

|

|

2月1日(水)7限目、体育館にて、1年生を対象にロングハイキングの事前学習が行われました。和歌山県世界遺産センターの金井直大氏が「世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』」と題して、世界遺産の考え方が生まれたきっかけや、世界遺産には、文化遺産・自然遺産・複合遺産の三つがあり、「紀伊山地の霊場と参詣道」は文化遺産に属することなどを説明してくださいました。自然と人間が一体になって創り出した「文化的景観」に、世界で初めて認定されたことや、信仰を持って人が歩いた道であることなども伝えられました。

|

|

1月13日(金)、大学入学共通テストを受験する32名の3年生が和歌山に向けて出発しました。新型コロナウイルス感染症対策もあり、今年度も出発式は行わずに、道中それぞれのバス停で乗車する形での出発となりました。出発に先立って1月6日(金)に実施したASでは、東校長は自身が受験生だった時に不安を抱えながらも開き直って試験を乗り切った経験を引き合いに出し、緊張はするだろうがどこかで開き直って、自分の持つ力を遺憾なく発揮できるようにと激励しました。コロナ禍が続く中での大学入学共通テストとなり、気を遣うことも多いかと思いますが、これまで学んできたことや身に付けた力を存分に出し切ってくれることを祈っています。

|

|

|

◎3学期始業式

1月6日(金)に、3学期始業式をオンライン中継で行いました。校歌静聴に続いて、東校長がスライドを示しながら式辞を述べました。東校長は、携帯電話市場で14年間シェア首位を独走していたノキアという会社がアップルなどにシェアを奪われてわずか4年間で株式時価総額の90%を失い、倒産の危機に陥るまでになった事例を紹介しました。「何もミスはしていないのに、なぜか負けた」というCEOの言葉について、周りが成長している時の現状維持、それは相対的に衰退であると述べました。そこから、生徒の皆さんは自己を取り巻く環境を適切に分析し、明確な目標と達成するための簡潔な手段を考えて、3学期を充実させてほしいと話しました。

始業式後、生徒支援部長から3学期を迎えるにあたって、生活面での注意等がありました。新年の計を立てて、今年もさまざまなことにチャレンジしていきましょう。

|

12月23日(金)3限終了後に、2学期終業式をオンライン中継で行いました。

校歌静聴に続いて、東校長がスライドを映しながら式辞を述べました。サッカーワールドカップ日本代表のキャプテンとして活躍した吉田麻也選手の、授業を大事にして独学で英会話を学んだ経験を挙げながら、明確な目標・展望・ビジョンと、簡潔・シンプルな方法、その継続が大切だということを伝えました。吉田麻也選手は、プレミアリーグでプレーするという目標を持ち、時間を無駄にしてはもったいない、英語ができればシンプルに仕事の幅が広がる、という強い思いから、高校時代は「英語の授業では絶対に寝ない」ことを心に決め、実行していたそうです。また、「英語になるべく触れる」ことも強く意識し、通学時間は洋楽を聴く、洋画は吹き替え版を見ないことなども心掛けていたとのことで、新年を迎えるこの機会に、明確な目標と達成のためのシンプルな方法をしっかりと考え、それを実行していこうと語りました。

終業式後には、8月以降に顕著な成果を収めた生徒の皆さんの表彰を行いました。第31回全日本高等学校女子サッカー選手権和歌山大会優勝サッカー部女子の皆さん、「マリンチャレンジプログラム関西大会」優秀賞3年5組寺地航琉さん、第77回国体レスリング競技 少年男子グレコローマンレスリング60㎏級第3位3年2組髙塚恒輝さん、第12回大阪成蹊全国アート&デザインコンペティション大阪成蹊大学学長賞(金賞)3年4組山際小麦さんです。この他にも多くの皆さんがさまざまな分野で活躍しています。さらにその後、生徒支援部副部長から冬休みの諸注意がありました。1月5日までの冬休み、体調には気をつけて年末年始を過ごし、気持ちも新たに3学期を迎えてください。

|

|

12月16日(金)5~7限目に探究学習発表会を行い、2年生が発表者、1年生が聴き手として参加しました。

「レジ袋有料化の意義とゴミ問題の現状」「漫画の分岐点」「郷土料理継承の現状と対策」「発展途上国の汚染水について」「食品ロスを減らすために」「緊張が与えるパフォーマンスへの影響」「医療問題」「地球外生命体、いるか?いないか?」「未来の和楽器の達人」「牛乳の力で豊かな自然を」など、多岐にわたるテーマで探究学習を続け、発表時には、クイズを用いたり、実演を取り入れたりするなど工夫が凝らされていました。

当日は、「新時代に対応した高等学校改革推進事業(普通科改革支援事業)」の運営指導委員・コンソーシアムの先生方や他校の先生方も来場され、今後の取組についての助言もいただきました。

|

|

|

|

ポスター発表会 |  |

◎防災スクール

11月16日(水)5限~7限、1年生を対象に「高校生防災スクール」が開催されました。高校生の防災意識を高めること、地域防災のリーダーとして災害時に活動できる生徒の育成を図ることを目的としており、生徒たちはJR西日本による講義や自衛隊員による訓練等を通じて、地震発生時の電車からの脱出方法や、被災時に役立つ知識や技術を学びました。クラスごとにロープワークや土嚢積み体験、防災ライフハックの講座等に取り組み、防災ライフハックの講座では、新聞紙を用いた簡易食器や毛布と角材の担架、簡易ランタンを作る練習に励みました。

|

|

|

|

|

|

11月9日(水)7限に、和歌山IT教育機構の佐々木哲氏を講師にお招きして、「SNSを安全に使用するために」と題した情報モラル講演会を行いました。SNSに個人情報を載せることのリスクについて知り、安全に使用するために必要なことを学びました。1・2年生は体育館で聴講し、3年生は教室にてオンラインで聴講しました。

|

11月7日(月)2限目に、同窓会主催の「先輩が先生」講演会を実施し、第44回本校卒業生で東京大学大学院農学生命科学研究科准教授の瀧本岳さんによる講演「感染症と生物多様性~人と自然の共存に数学を役立てる~」に全校生徒が会場(体育館 1・2年生)やオンライン(3年生)で耳を傾けました。瀧本さんは本校を卒業後、京都大学理学部へ進学し、現在は生物多様性の創出や維持を主軸に、複雑な生物群集のダイナミクスを解明する研究をされています。 講演では、感染症の短期的な流行過程を数理モデルで表す方法や、疫病と自然界の生態系の関係における複雑性についてなど、身近なところに着眼する内容でお話しくださいました。瀧本さんは、「高校時代、数学は物理などの分野に使うものだと思っていたが、大学で生物と数学の関係性に気づき、複雑な世界を数学で読み解けることを知った。複雑なことがどういう仕組みで成り立っているのかを調べたい。さまざまな分野や現実社会の生活に数学を役立てたいと今も取り組んでいる。」と語られました。

|

|

|

11月2日(水)2限目に防災避難訓練をしました。10:00に緊急地震速報を受信し、全学年ともにシェイクアウトを行いました。その後放送に従って屋上に避難する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、教室でプリントを用いて「世界津波の日」について学びました。

◎2年キャリアゼミナール・1年進路講演会

11月2日(水)5・6限目に2年キャリアゼミナールを、7限目に1年進路講演会を実施しました。 5限目は体育館での進学講演会と各教室での公務員講座・就職講座が行われ、その後6限目には分野別説明会が14会場で実施されました。進学講演会ではKE教育コンサルタント代表の蔵下克哉さんが講師を務められ、個々人が考えて仕事をする時代になっていることや大学等の進学先は能動的に選ぶ状況になっていることを話されました。 7限目の1年生対象の進路講演会では、株式会社全力講師代表取締役の下村啓介さんが、「職業探求講座~未来の仕事の見つけ方と叶え方~」と題して講話され、情報収集をしっかりと行い、興味がある職業・業界ややりたいことを考えて、自ら目指す道を決めていこうと語りかけました。 1・2年生ともに、今後の進路選択について大いに考える1日となりました。

|

|

|

10月19日(水)に人権全体鑑賞会を開催し、NPO法人「国境なき芸能団」代表の笑福亭鶴笑さん達がパペット落語などを通じて笑いを届け、難民キャンプで暮らす子どもたちや、戦争、平和に対する思いを語りました。「笑いは世界の共通語」で、人間らしさを取り戻すためにも笑いが大切であること、一人でも傷つく笑いは本当の笑いではないということを伝え、「皆さんも周りの友達が困っていたら、大きなことができなくても、一緒に悩んで話を聞いてあげる。それだけでも助かる。皆さんの家庭や学校生活に楽しい笑いがあふれるように。」と語りかけました。

|

9月29日(木)に体育祭を開催しました。テーマは、彩雲祭と同じく、「今できることを全力で!~『協力』が成功と楽しさの源~」。

開会式では東校長が、「皆さんの何事にも一生懸命に取り組むその姿勢で、今日一日体を動かすことを楽しみ、一生懸命さに価値や喜びを見いだしてください。元気と若さで躍動し、体育祭を成功させましょう。」と呼びかけました。

全校生徒が、赤・青・黄・緑・紫の5ブロックに分かれて、綱引きや学年対抗タイヤ引き、大縄跳び、生徒会企画のバラエティレース、ブロック対抗リレーやブロック対抗ダンスなど、多彩な競技で熱戦を繰り広げました。体育クラブによるクラブ対抗リレーも大きな盛り上がりをみせました。感染症対策をとりつつ、多くの保護者の方も観覧してくださり、生徒の皆さんが生き生きと躍動する姿を分かち合える一日となりました。今年度は高得点で黄ブロック(3年2組・2年2組・1年4組)が優勝しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「今できることを全力で!」

9月22日(木)に第29回彩雲祭(文化祭)を実施しました。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で、1日開催、生徒のみでの実施となりましたが、2年ぶりの彩雲祭(文化祭)単独開催となりました。今年度の行事テーマは、「今できることを全力で!~『協力』が成功と楽しさの源~SDGsとともに」。

このテーマには、コロナ禍で様々な制約があるけれども、一度きりの高校生活、今できる最大限のことを全力でやり遂げたい、学年を超えて関係性を深めることでより大きな達成感や楽しさを生み出したい、という思いが込められています。また、行事を通じてSDGsの17のゴールに向かって自分たちに何ができるかを考えていきたいという意思も含まれています。 午前中に体育館でオープニングセレモニー、吹奏楽部・放送部・琴部・書道部のステージ発表、各クラス・クラブの取り組み紹介を行いました。昼食後、各クラスの企画と委員会・生徒会企画、クラブ企画・授業展示などを実施し、これまでの取り組みの成果を発表・発信しました。オープニングセレモニーでは、玉置七彩生徒会長が、「手探りながらも全校生徒が一生懸命に準備に携わってきたので、例年以上に見応えのある彩雲祭になると信じています。今日は思い切り楽しみ、自己の成長の場にしましょう。」と挨拶しました。

また、尾﨑玄多行事企画運営委員長は、「今日までの準備の中で皆さんのチームワークもより深めることができたと思います。」と語り、動画を通じて彩雲祭を楽しむための7つのルールを守ることを呼びかけました。SDGsに関連した企画が多く見られ、生徒の皆さんの熱心な取り組みが随所にうかがえました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8月31日(水)5・6限で、1学年対象のキャリアゼミナールを実施しました。生徒たちは、自身の進路希望や興味関心に応じて18の分野に分かれ、それぞれ講義や説明を受けました。教育の分野では和歌山大学の二宮先生が「海外の入試(イギリスを中心に)」についてお話しくださり、また理学・工学の分野では三重大学の林田先生が「ヒトの脳とコンピュータとをつなぐ」と題して講義をしてくださいました。看護の分野においても和歌山県立医科大学の辻先生から「看護の仕事って何?」というテーマで、詳しいお話をいただきました。2学期には、次年度のコース・科目選択も控えており、自らの進路について考えを深める機会になったことと思います。

|

|

|

|

◎2学期 始業式

8月24日(水)1限に、約1ヵ月間の夏休みを終えて、2学期始業式を校内放送で行いました。校歌静聴に続いて、東校長が式辞を述べ、戸田奈津子さんや村上春樹氏の言葉を引用しながら、「効率だけを追い求めていると真の成長はない。学習はもちろん、様々な事柄に積極的にチャレンジして、自分を大きく飛躍させる契機としてほしい。」と伝えました。始業式後には生徒支援部から2学期も安心して学校生活が送れるようにお話がありました。コロナに負けず、実りの多い2学期にしましょう。

|

|

◎大学見学会

8月7日(日)、三重大学への大学見学会を行い、6名が参加しました。10時に新宮高校を出発し、各自で申し込んだ模擬授業に参加したり、図書館を見学したりして、大学での学びを体験しました。模擬授業では、「日本語の漢字の発音から中国語の歴史が分かる」ことや、「ソーシャルビジネス事業で社会課題に取り組む新しい形」等について講義を受けました。参加した皆さんからは、「大学で学ぶことの良さがさらに分かった」「自分が明確な目標を持つ上で非常に良い経験になった」等の感想が寄せられています。

◎1学期終業式

7月20日(水)3限終了後に、1学期終業式を校内放送で行いました。校歌静聴に続いて、東校長が式辞を述べ、2017年にノーベル平和賞を受賞した国際NGOである核兵器廃絶国際キャンペーン・通称「ICAN」を代表して授賞式に出席し代表演説を行ったサーロー節子さんを紹介しました。その中で、夏休みには平和への思いを新たにしてほしいということと、サーロー節子さんに連絡を取り自校での講演を実現させた高校生のように何にでも臆することなくチャレンジする精神を持ってほしいということを特に強く話されました。終業式後には生徒支援部長から夏休みの諸注意がありました。8月23日までの夏休み、体調には気をつけて、有意義な時間を過ごしてください。

|

7月7日(木)1学期期末考査終了後、12時から硬式野球部・吹奏楽部・全国大会出場選手の壮行会と県総体上位入賞者の表彰式を行いました。感染症対策のため、体育館には2・3年生のみ入場し、1年生はHR教室でライブ映像を視聴しました。橘教頭が「優れたライバルを圧倒するという気概で、新たな希望、新たな可能性を開き、地域を元気づけてほしい。」とエールを送り、続いて生徒会長の玉置七彩さんが「皆さんが笑顔でキラキラと輝けるよう、生徒一同心から応援します。」と応援の言葉を述べました。その後、各クラブの代表者と全国大会出場選手が大会での健闘を誓いました。引き続き行われた表彰式では、橘教頭から県総体で2位以上に入賞した各クラブの代表者に賞状やトロフィーが授与されました。

|

|

6月29日(水)7限目に、お二人の警察官をお迎えして、薬物乱用防止講話を行いました。2・3年生は体育館で、1年生は教室でオンラインを用いてお話を伺いました。薬物を使用してしまうと依存症になり、心身をぼろぼろにしてしまうこと、薬物乱用は失うものばかりで、自分や家族、他人の一生も台無しにしてしまうということを映像も交えてお話しいただきました。「大切なのは、自分を大切にする心、周囲を大切に思う心、誘われても断る勇気。」という言葉が印象的でした。

|

|

|

6月8日(水)、進路に対する意識の高揚と、学力向上のために今取り組むべき事柄について考えることを目的に進路LHRを行いました。5限目に3年生、6限目に2年生と2時間に分けて実施しました。

生徒たちはそれぞれの希望進路に合わせ、6つの講座(民間就職・公務員・看護医療系・各種専門学校・短期大学・四年制大学)から1つを選び、理解を深めました。紀南若者サポートステーション、大阪法律専門学校、畿央大学、さんぽう、四天王寺大学短期大学部、河合塾から来られた講師先生が、講演を行ってくださいました。これを機に、進路実現に向けて学習に対するモチベーションをさらに高めてもらいたいと思います。

|

|

|

|

|

|

5月25日(水)LHRの時間に防災避難訓練をしました。全学年ともに、緊急地震速報を受けた後、シェイクアウトを行い、その後屋上に避難しました。教室に戻った後、各クラスのSDGs委員が中心となって、シェイクアウトの徹底を図り、登下校中の避難場所の確認も行いました。SDGs委員は、パワーポイントで資料を作成したり、実際に体を動かして説明をしたりするなど、分かりやすく伝える工夫がなされていました。 備えあれば憂い無し。日頃からしっかりと心構えを!

|

|

5月20日(金)前期生徒会役員選挙に続き、総体壮行会が実施されました。最初に橘教頭が「今まで練習してきたことは確実に身についているので、自分を信じ、仲間を信じ、感謝の気持ちを忘れずに全力で大会に臨んでください。」とエールを送りました。生徒会長の小阪君は「クラブは違っても、みんな新宮高校の仲間です。これまで重ねてきた努力を大会で発揮できるよう、全力を尽くして頑張ろう!」と挨拶しました。その後、各クラブのキャプテンが一人ずつ総体にかける思いを力強く語り、全員で応援歌を聴きました。本番までしっかりと調整して、持てる力を出し切り、悔いのない試合をしてきてください。

|

|

5月20日(金)前期生徒会役員選挙が行われました。昨年度に続き、校内放送で立候補者が演説し、全校生徒が教室でそれぞれの主張を聞く形となりました。定数内であったため信任投票となり、投票の結果、次の7名が当選となりました。新宮高校をさらに盛り上げてくれることを期待しています。

会 長 玉置七彩(3-1)

副会長 岸 諒祐(3-1) 中原美桜奈(3-1)

書 記 田中千遥(2-5) 磯﨑咲良(2ー3)

会 計 井畑聡一朗(2ー5)問芝璃音菜(2ー5)

◎探究活動の発表(3年生より)

5月6日(金)7限目に、1・2年生全員が体育館で3年生の探究活動の発表を聞きました。キャリア研究部長の雑賀先生が趣旨説明を行った後、3年生の寺地君・飯塚君・深瀬君・佐藤さんが、「水流に強い家を探す探究から津波の防波堤研究へ」と題して、実験の様子を映し出しながら、仮説を検証し、津波の勢いを打ち消し合える防波堤の研究を進めてきたことを丁寧に紹介しました。続いて3年生の小阪君・尾子君が「和歌山県でのビジネスプラン」について、自然に帰る消しゴムの開発等のアイデアを魅力的に話しました。質疑応答も活発になされ、1・2年生にとって探究活動の面白さや可能性を実感できる機会となりました。

|

|

|

|

雨が続き、天候が心配される中でしたが、昨年度に続き遠足を全学年で実施することができました。各々が弁当を持参し、マスク着用や手指消毒など感染症対策をしっかりととった上で、各クラスが思い思いの場所に出かけました。新しいクラスの仲間との交流を深めることができ、生徒たちにとっては有意義な1日になりました。

|

|

|

4月12日(火)5・6限、1年生を対象にオリエンテーションとクラブ紹介が実施されました。まずキャリア研究部と特別活動部からのオリエンテーションが行われた後、文化クラブ・体育クラブの代表がそれぞれ趣向を凝らしたパフォーマンスや動画で部のアピールをしました。 1年生の皆さんには、3年間頑張りたいと思えるようなクラブを選んで、本校の校是である文武両道を実践してもらいたいと思います。

|

|

|

4月11日(月)1時間目にグラウンドで対面式を行いました。 生徒会長の小阪輝大君が歓迎の言葉を述べた後、新入生代表の池畑和さんが力強く挨拶しました。

|

|

|

4月8日(金)令和4年度入学式を挙行しました。今年も新型コロナウイルス感染症対策を十分にとったなかでの開催となり、200名の新入生を迎えました。東校長は式辞の中で、エヴァンゲリオンの主題歌を作詞した及川眠子さんのお話を紹介し、プロの作詞家として世に出るまでの厳しい期間を彼女自身は「訓練期間」と呼び、その期間に読んだもの、見たものすべてが自分の骨となっていると実感していること、また彼女がいつまでも若々しい感性を持ち続けている源流は「訓練期間」にあるということを伝えました。そして入学生にとっての高校生活はその「訓練期間」に相当するものとなるでしょうが、今の前向きな気持ちを忘れることなく自らの可能性を追求してもらいたいと入学生にエールを送りました。また、新入生代表の上地翔真くんが「3年間、何事にも積極的に挑戦し、精一杯学ぶことを誓います。」と宣誓をおこないました。新入生の皆さん、先輩達や先生方とともに新宮高校の新たな歴史を作っていきましょう。

|

|

|

4月7日(木)令和4年度始業式を行いました。始業式に先立ち、新たに本校に着任された先生方の新任式を行い、10名の先生方を紹介しました。新転任・復職の先生方は次の通りです。 橘恭子教頭・丸本宗事務長・日下小百合先生(国語科)・横嶋希和先生(英語科)・杉浦雅美先生(事務室)・奥田文美先生(養護)・山本玄先生(国語科)・入場早月先生(地歴公民科)・森忠大先生(数学科)・太田淳一先生(地歴公民科) 新転任の先生方、よろしくお願いします。 いよいよ令和4年度がスタートしました。東校長が始業式の中で述べた、自らを客観視し、より良いものを求めて努力する純粋さや積極性など、その心のありようを大切にして1日1日を輝くものにしていきましょう。

|

|

4月5日(火)令和3年度末の人事により異動となった先生方の離任式が行われました。校務により出席できなかった3名の先生方を除く5名の先生方が、壇上から生徒たちにメッセージを届けました。異動される先生方は次の方々です。 宮井貴浩教頭先生【新翔高校へ】・後呂好俊事務長先生【ご退職】・山本裕之先生(地歴公民科)【ご退職】・岡野恵子先生(英語科)【県教育委員会へ】・岡田雅喜先生(国語科)【串本古座高校へ】・倉谷宣宏先生(数学科)【教育センター学びの丘へ】・疋田彩伽先生(養護)【和歌山北高校西校舎へ】・温水佑舞先生(地歴公民科)【田辺高校へ】 先生方の新天地での活躍を祈っています。

|

|

|

令和3年度

◎第74回 卒業証書授与式を挙行3月1日(火)、第74回卒業証書授与式を挙行しました。来賓なし、在校生は生徒会長1名のみ、保護者の方々は各家庭1名のみの出席と新型コロナウイルス感染症対策を徹底した中での卒業式となりましたが、卒業生172名は皆元気に新宮高校を巣立ちました。厳しい社会情勢の中ではありますが、健康には留意してこれからも学び続けてほしいと思います。

|

|

|

|

1月14日(金)共通テストを受験する70名の3年生が和歌山に向けて出発しました。

新型コロナウイルスの急拡大を受けて、今年は出発式を行わずに出発となりました。先生たちに見送られ3台のバスに分乗した生徒たちが新宮高校を11時40分に出発。途中、各バス停で生徒たちを乗せながら宿泊先のホテルに向かいました。昨年に続きコロナ禍の中での共通テストとなりストレスも大きいと思いますが、己を信じて力を出し切ってくれることを祈っています。

|

|

1月6日(木)HR・一斉清掃の後、3学期の始業式を放送にて実施しました。東校長は自身が受験生だった時、不安を抱えながらも開き直って試験を乗り切った経験を引き合いに出し「視点や発想の転換によって不安から解放されたりストレスが軽減される。さらには世界的な課題の解決に向かうこともある。新型コロナには気をつけながら柔軟な発想を持って、学年を締めくくってほしい。」と式辞の中で語りました。令和4年がスタートしました。気持ちも新たに3学期を乗り切りましょう。

|

|

12月24日(金)2学期終業式を体育館で行いました。寒い中でしたが久々に全校生徒が一堂に会した式となりました。東校長は式辞の中で「OECDの学習到達度調査(PISA)の結果を見ると、日本の学生の読解力低下が著しい。皆さんも忙しいとは思うがしっかりと読書にも勤しみ読解力をつけてほしい。」また『内省』という言葉に触れ「この冬休みに自分を見つめ直す機会にしてください。」と生徒たちにエールを送りました。

|

|

12月9日(木)から2泊3日の日程で2年生が研修旅行に行ってきました。当初はコロナ禍のため行けるかどうか不安もありましたが、全国的に感染状況も落ち着いてきたため感染対策を十分とった上で実施となりました。初日は7時30分に学校を出発し、博物館明治村を見学。2日目は飛騨高山の町と白川郷を散策。最終日はナガシマスパーランドとジャズドリーム長島で乗り物と買い物を満喫し、18時30分に無事帰校しました。生徒たちの日頃の行いが良かったのか先生方の精進のお陰なのか、全日程天候にも恵まれ病人怪我人も一人も出ない楽しい旅行となりました。

|

|

|

|

11月24日(水)5~7限、1学年を対象に高校生防災スクールを実施しました。毎年ご協力をいただいているJR西日本・自衛隊・新宮消防署の方々に加え、今年は地震体験車「ごりょう君」も登場しました。各クラスの代表が震度6強の揺れを身をもって体験しました。JR西日本の方々からは避難はしごの実演も含め防災講話を行っていただきました。自衛隊の方々からは、土のう積みやロープワーク、ライフハックを学び、新宮消防署の方々からは応急手当や搬送法を教えていただきました。どの体験も生徒にとっては非常に貴重なものになりました。いざという時にはこの日学んだことを役立ててもらいたいと想います。ご協力いただいた方々、ありがとうございました。

|

|

|

|

11月19日(金)午後、総合的な探求の時間で取り組んでいる課題探求活動の発表の場として1・2学年合同のポスター発表会が行われました。例年は体育館で行っていましたが、感染症対策のため今年は各教室で行いました。テーマは教育・医療・防災など多岐にわたりそれぞれの班は工夫を凝らしながら発表を行っていました。この取り組みを通して、生徒たちは身の回りにある様々な問題に対する意識を高めるだけでなく、プレゼン能力の向上にもつなげることができたと思います。

|

|

|

|

11月6日(土)9時30分から新宮高校創立120周年記念式典が開催されました。新型コロナウイルス感染症対策のため体育館には来賓、関係者の方々と2・3年生のみが入場し、1年生は教室でライブ中継を視聴しました。式典では東校長の式辞、西実行委員長の挨拶に続き宮﨑教育長が祝辞を述べられました。式典に続いて生徒達が製作した新宮高校120年の歩みを振り返るDVDを視聴し、その後記念講演会が行われました。本校第36回卒、専修大学文学部教授、国立スポーツ科学センター長の久木留毅氏が「ハイパフォーマンススポーツを通した社会への還元」をテーマに大変興味深いお話しをしてくれました。最後に記念事業の一環でリニューアルされた生徒ホール及びその周辺のオープニングセレモニーも行われ、集まった同窓生の方々を前にテープカットが行われました。この日のイベントを通して、教職員・生徒達は数多くの先輩方が築かれた120年の歴史の重みをひしひしと感じ、よき伝統を継承しつつも未来に向けて新たな歴史を創造していく決意を新たにしました。

|

|

|

|

創立120周年 ①記念式典 ②記念講演会 ③新中テラス・RelaySquare オープニングセレモニー |

|

|

|

|

世界津波の日である11月5日(金)今年度2回目となる防災避難訓練を実施しました。当地方では過去にも南海大地震・東南海大地震等で甚大な被害が出ており、近い将来同様の大地震が起こる可能性が指摘されています。そのためにも皆の防災意識の向上を図り、安全で素早い避難行動がとれるようになっておかなければなりません。この日は10時に気象庁が配信する緊急地震速報が流れ、皆シェイクアウトを行い授業担当でない教員が校舎内の安全確認を行った後、生徒・教職員は各棟の屋上へ避難しました。皆落ち着いた避難行動がとれていたようです。備えあれば憂い無し。万が一に備えいつでも心の準備を怠らず。

|

|

|

|

10月13日(水)考査終了後の3限に後期生徒会役員選挙が行われました。今回も各候補者は放送により演説を行い、その後投票が行われました。今回は会長候補に4名、会計候補に3名が立候補するなど史上まれに見る大激戦となりましたが、結果次の皆さんが当選しました。創立120周年を迎えた新宮高校をより活気のある学校にしてください。

会 長 小阪 輝大(2-3)

副会長 山下 愛民(2-3) 中浦 心馨(2-4)

書 記 芝 真由(2-4) 磯﨑 咲良(1-2)

会 計 岡野 健翔(2-4) 眞砂なつみ(2-4)

|

|

9月28日(火)29日(水)の両日新高祭が開催されました。彩雲祭と体育祭は別日程で開催する予定でしたが、分散登校が長引いたため今年度は文化的行事と体育的行事をまとめた新高祭となりました。28日は体育館での文化クラブのステージ発表に続き、グラウンドでリレーや大縄跳びなどの体育的行事を実施。途中で降り出した雨のため残りの種目は翌日に延期となりました。29日は午後からクラブ対抗リレーやダンスなどを実施。感染症対策には気を配りながらも熱い戦いが繰り広げられました。新型コロナウイルス感染症対策のため今年も無観客での開催となりましたが、テーマの「一致団結」の下、生徒達は生き生きとした表情で2日間を楽しんでいました。

|

|

|

|

新型コロナウイルス感染症拡大の影響から夏休みが延長されたことにより、9月1日(水)2学期がスタートしました。県立学校はしばらくの間分散登校となったため、初日は出席番号奇数の生徒のみの登校となり、出席番号偶数の生徒は自宅でオンライン学習となりました。始業式は行わず、朝のHR時に校長先生が校内一斉放送で「新型コロナ情報に限らず 情報収集は、手軽に入手できるが偏りや誤りの多いネット情報のみに頼ることなく、エビデンスのある正しい情報をつかむ努力を怠ってはいけない。」と生徒に呼びかけました。この後、7限まで対面とオンラインを合体した授業が行われましたが、心配された大きなトラブルもなく初日を終えることができました。全員登校できる日が1日も早く来ることを祈っています 。

|

|

7月20日(火)3限終了後、校内放送による1学期終業式を実施しました。校歌静聴に続いて東校長先生は、ある女性がJ.Pモルガン社長に送ったメールの内容を事前に生徒に配布した上で「広い世界を知り多様な価値観に触れ、その中の多くの選択肢から自分が信じる決定を行える人間になってほしい。学習、クラブ、諸活動は皆の判断の基礎となる。夏休みも自分がやるべきことに打ち込んで、将来のための糧を蓄えて。」と式辞を述べました。 最後に岡本生支部長から夏休みにむけての諸注意が行われました。夏休みは8月24日まで。皆さん、健康に留意して充実した夏休みを過ごしましょう。

|

|

|

および県総体入賞者表彰式

6月30日(水)期末考査終了後、11時から硬式野球部・吹奏楽部・全国大会出場選手の壮行会と県総体上位入賞者の表彰式を行いました。感染症対策のため体育館には3年生のみ入場し、1・2年生はHR教室でライブ映像を視聴しました。

東校長は激励の挨拶の中で、先日の陸上競技日本選手権100mで優勝し、見事オリンピック代表を勝ち取った多田選手から学べることとして「自分を信じること(前向きな自己暗示)」と「本番までの残された期間自分の得意なところに磨きをかけること」の2点を挙げました。生徒会長の岡本さんは「感謝の気持ちを忘れずに、自分の納得のいく試合と演奏を。」とエールを送りました。 最後に各クラブの代表が皆に大会での健闘を誓いました。

引き続き行われた表彰式では、東校長から県総体で3位以上に入賞した各クラブの代表者に賞状やトロフィーが授与されました。県大会、近畿大会、全国大会ともに本番まであと僅か。参加する皆さんは準備を怠らずベストを尽くしてきて下さい。

|

|

|

|

6月9日(水)、生徒たちの進路に対する意識高揚と学力向上のために今何をすべきかを考えさせることを目的に進路LHRを行いました。5限が3年生、6限が2年生と2回に分けて実施。紀陽リース・キャピタル株式会社、大阪法律専門学校、畿央大学、さんぽう、四天王寺大学短大部、河合塾からそれぞれ講師先生をお招きし、講演を行っていただきました。生徒たちは6つの講座から自分の進路希望に添った1つを選び受講しました。これを機に進路実現に向けて学習に対するモチベーションをアップしてもらいたいと思います。

|

|

|

5月26日(水)LHRの時間に防災訓練を実施しました。感染症対策のため屋上への避難は1年生のみとし、2・3年生はシェイクアウト訓練の後、各担任から防災についての講話を聞きました。1年生は屋上への避難経路を確認した後、教室に戻り、ハザードマップを用いて校外での避難場所の確認などを行いました。

備えあれば憂い無し。日頃からしっかりと心構えを!

|

|

5月21日(金)中間考査終了後、総体壮行会を行いました。最初に東校長が「根拠のない自信と練習で培った根拠のある自信を持って、感謝の気持ちを忘れずに頑張ってきてほしい。」とエールを送りました。生徒会長の岩本さんは「仲間を信じて全力を発揮してください。」と挨拶。その後各クラブのキャプテンが一人ずつ総体にかける思いを語りました。 昨年はコロナウイルスの影響で総体が行われず、2年ぶりの開催となります。体調管理を十分に行い、悔いのない試合をしてきてほしいと思います。

|

|

|

5月21日(金)前期生徒会役員選挙が行われました。候補者はそれぞれ放送で演説し、全校生徒は教室で候補者の主張を聞くという本校では初のスタイルとなりました。定数内であったため信任投票となり、投票の結果以上の7名が当選となりました。

会 長 岡本華凜3-3

副会長 宮井絢子3-3 中川夏希3-3

書 記 泉 乃愛3-3 日下悠陽3-5

会 計 柏木壮太3-2 井畑聡一朗1-2

コロナ禍ではありますが、工夫を凝らして新宮高校を盛り上げてくれることを期待しています。

|

|

4月30日(金)快晴の下、本校にとっては3年ぶりとなる遠足を全学年で実施しました。バーベキューは行わず各自弁当持参の他、マスク着用や手指消毒など感染症対策をしっかりととった上で、潮岬青少年の家・一枚岩・クジラ博物館・那智の浜・高田・大浜・ボーリング場・八咫烏サッカー場など各クラスが思い思いの場所に出かけました。皆、日頃のストレスを大いに発散でき楽しい1日になったようです。

|

|

|

|

|

|

4月20日(火)放課後、1年生のクラブ登録が終了し、各クラブ全学年の部員が揃ったことを受け、クラブ集会を行いました。体育クラブは、最初に全クラブ員が体育館に集まり保健体育科の藪先生から部活動の意義や体育クラブ員としての心構え等について説明を受けました。その後、それぞれのクラブが各々の教室に別れ、顧問・副顧問と全部員が顔合わせ。自己紹介やクラブの方針についての確認を行いました。コロナ禍の厳しい状況ですが、勉強・部活動ともに頑張り、新宮高校の校是である「文武両道」を実践してください。

|

|

◎身体測定・スポーツテスト

4月13日(火)午前中、全学年を対象に身体測定とスポーツテストを実施しました。 身長・体重・視力・聴力に加えて、握力・立ち幅跳び・反復横跳びなど、多くの種目を 測定しました。生徒たちは数値を見て一喜一憂しながらも、自分の成長を確かめていました。 50メートル走、ボール投げ、持久走は後日、体育の授業で行われます。記録更新目指して最後まで全力でチャレンジを!

|

|

|

4月12日(月)6限、1年生を対象にクラブ紹介が行われました。文化クラブ・体育クラブの代表がそれぞれ趣向を凝らしたパフォーマンスや動画で部のアピールを行いました。 1年生の皆さんには、3年間頑張りたいと思えるようなクラブを選んで、本校の校是である文武両道を実践してもらいたいと思います。

|

|

|

4月8日(木)1学期始業式を行いました。始業式に先立ち、新たに本校に着任された先生方の新任式を行い、9名の先生方を紹介しました。新転任の先生方は次の通りです。 東校長先生・大谷暁子先生(英語科)・新宅さやか先生(国語科)・岸部源先生(国語科)・佐竹宏洋先生(社会科)・硲実緒先生(英語科)・黒川真己先生(理科)・太田智修先生(数学科)・温水佑舞先生(社会科) 新転任の先生方、よろしくお願いします。 始業式に続いて行われた対面式では、新入生代表の久司航輝君が力強く挨拶。 いよいよ令和3年度がスタートしました。今年は創立120周年。東校長が始業式の中で述べた、努力と新しいことに挑戦する少しの勇気を持って1日1日を輝くものにしていきましょう。

|

|

|

4月7日(水)令和3年度入学式を挙行しました。今年も新型コロナウイルス感染症対策を十分にとった中での開催となり、194名の新入生を迎えました。東校長先生は式辞の中で、超難関であるアメリカアイビーリーグの7つの大学に合格した学生のエッセーを紹介し、自らの可能性を追求してもらいたいと入学生にエールを送りました。また、新入生代表の松本涼花さんが「3年間、何事にも積極的に挑戦し、精一杯学ぶことを誓います。」と宣誓をおこないました。新入生の皆さん、先輩達や先生方とともに新宮高校の新たな歴史を作っていきましょう。

|

|

|

4月5日(月)令和2年度末の人事により異動となった先生方の離任式が行われました。校務により出席できなかった2名の先生方を除く7名の先生方が、壇上から生徒たちにメッセージを届けました。異動される先生方は次の方々です。

前田校長先生(向陽高校)・大谷先生(国語科)【新翔高校】・西萩先生(英語科)【串本古座高校】・垣内先生(数学科)【串本古座高校】・近藤先生(理科)【県教育委員会】山田先生(英語科)【聖林高校】・中村先生(理科)【耐久高校】・西野先生(社会科)【串本古座高校】・和田先生(国語科)【串本古座高校】 先生方の新天地での活躍を祈っています。

|

|

|

令和2年度

◎1・2学年進路LHR3月18日(木)、今春卒業した先輩達を招いて、進路LHRを行いました。5限に1学年、6限に2学年を対象に国公立四大文系・国公立私立四大理系・私立大学文系・短大・高看,専門学校・就職,公務員の6分野に分かれて実施。

参加してくれた卒業生達は、志望動機や受験の内容、学習方法や授業への取り組み姿勢など、自身の体験から進路実現のためのアドバイスを後輩達に語ってくれました。在校生にとってリアルな先輩達の体験談は大いに参考になったようです。

|

|

3月16日(火)暑くもなく寒くもないちょうどいい曇り空の下、クラスマッチを行いました。グラウンドでは男女キックベースボール・体育館では混合バレーボールが行われ、不慣れなキックベースボールでは珍プレーが続出しながらも、大いに盛り上がり熱戦が繰り広げられました。混合バレーボールには教員チームも3チーム出場しましたが、いずれも予選敗退。ヤングパワーに圧倒されました。

各種目の優勝は混合バレーが2年2組、男子キックベースが2年2組、女子キックベースが1年3組でした。

皆さんお疲れ様。

|

|

|

◎第73回 卒業証書授与式

3月1日(月)、第73回卒業証書授与式を挙行しました。新型コロナウイルス禍の中での卒業式となり、在校生の出席は生徒会長と副会長のみとなりましたが、今年は保護者の方々にも出席していただくことができました。

前田校長は式辞の中で、逆境や不遇に見舞われたときにこそ、その人の真の強さが分かるという意味の「疾風に勁草(けいそう)を知る」という言葉を卒業生達に贈ると語りました。

宮城振学会長、西同窓会長、岩本生徒会長らの送る言葉を受けて、卒業生代表の山東さんが「これから社会に出て行く私たちは、主体的に考え行動することで、平和な世界や持続可能な社会の実現に貢献できる心の豊かな人でありたい。」と答辞を述べました。198名の卒業生に幸あれ。